アメリカ・ペンシルヴァニア出身の5人組ポストロック系インスト・バンド。ギタリストのMatthew Dotyと後にソロ歌手として成功するドラマー・Josh Tilleman(途中脱退。現:Father John Misty)で2001年に結成され、様々なメンバー交代を経て2009年まで活動を行いました。

初期のエモ寄りインストから音楽性をシフトして轟音系ポストロックへ。その美しいサウンドでファンを獲得しました。来日公演は2006年と2009年に実施。著者は2009年7月の来日公演を名古屋HUCK FINNでみています。日本のインスト・バンドであるsgt.とのツアーでした。

本記事は活動時に残した4枚のフルアルバムについて書いています。いぶし銀の彼等が紡ぐサウンドをぜひ聴いてもらいたいものです。

Be a Bright Blue(2002)

1stアルバム。7曲約29分収録。短めではありますが、バンド自身がフルアルバムと言っているのでそれに則っています。

Saxon Shoreといえば美しいメロディ、きらびやかな光沢感、壮大なスケールを伴ったインスト・バンド。いわゆる轟音ポストロック系といえばわかりやすいですが、本デビュー作で聴けるのは孵化前といった感じ。

ツインギターの軽やかなコンビネーションが吹かせる清々しい風。程よいテンポでの進行がそれを助けつつ、熱情をもたらすようにドラミングに力のこもった一打が響く場面がある。

印象として感じるのは、初期American FootballやThe Appleseed Castのインスト・バージョン的なところ。蒼きエモーションと軽やかな疾走感、どことない素朴さから90’sエモに通ずるものがあります。

Spoyifyで450万回再生と他曲と比べて群を抜いている#2「Replacement Driver」は、穏やかなギターフレーズの反復から”泣き”に持っていくアンサンブルの妙が聴きどころ。スロウコアのような風情ある表題曲#3「Be A Bright Blue」はしんみりと郷愁にふけるような気分にさせられます。

小気味よく駆け抜ける#4「Angels and Brotherly Love」、中盤から押し寄せる”エモい”が肝の「The Last Days of a Tragic Allegory」辺りは、心地よい耳障りと渋さを持つインストという本作を象徴する。Saxon Shoreよりも後発ですが、1stアルバムのtoeも近い感触があります。

本作以降は、キレイ目轟音ポストロックへとシフトしていくわけですが、ここでしか聴けない初期だからこその味があります。瑞々しい蒼さ、なのにちょっと渋い。

Four Months of Darkness(2003)

2ndアルバム。5曲約31分収録。こちらも短めですが、フルアルバム扱い。楽曲は長尺化しており、明確に短いのは2分30秒の#2「Amber, Ember, Glow」ぐらいであとは5分半を超えます。#3「Our Mountain Pass, a Winding Trench」に至っては8分30秒にも及びます。

本作は5曲収録ですが、10曲入りの次作『 The Exquisite Death~』や次々作『It Doesn’t Matter』よりもバラエティが豊かに感じさせます。

初っ端の電子音の揺れから、主導権を握っていくアコーディオンが印象的な#1「Four Months of Darkness」。幕開けからして前作と雰囲気が変わったなと感じることでしょう。

じっくりと聴かせるような気品あるポストロックへの変化。ピアノや鉄琴等の音色が追加され、多方面への広がりある。そこにはThe Booksのようなフォークトロニカへの誓いを捧げたり、Sigur Rosのような祝福の音がなったり、はたまたMogwai化する轟音があったり。

あえて他バンドを列挙してみましたが、新しい要素でコーティングしながら、それでもなおSaxon Shoreの味があります。

#2「Amber, Ember, Glow」の流麗なサウンドは以降の彼等にもつながるエレガンスな煌めきがあり、轟音ポストロックの形をとりつつも美が最後まで追いかけてくる #4「Secret Fire Binding Light」 が存在感を示します。

ゆったりと風景が移り変わっていくかのような#3「Our Mountain Pass, a Winding Trench」は、8分30秒をかけて侘しいメロディと共に心の内を満たす。

エモ寄りのインストだった前作からずいぶんと音楽性は変わっています。とはいえ、いぶし銀の存在感あり。万人からの支持を得そうな美メロやエレガンスな煌めきがあるとはいえ、主役よりも脇役タイプとして輝く。それがやっぱりSaxon Shoreらしいのかなと感じます。

The Exquisite Death of Saxon Shore(2005)

約2年ぶりとなる3rdアルバム。全10曲約48分収録。プロデューサーにデイヴ・フリッドマンを初起用。作品はプレスリリースによると「10曲を通して、Saxon Shoreは彼ら自身の仮想的な死の物語を探求し、アルバムの最後には沈黙の瞬間が用意されています」とのこと。

創設メンバーの片割れであるドラマー・Josh Tillmanが脱退したことに関連してリズム隊を一新。新たなスタートとなり、バンド自身の再生が込められてるそうな。

ちなみにJosh Tillmanはその後にソロ活動しつつ、Fleet Foxiesに加入して活躍。FF脱退後はソロ名義のFather John Mistyで大活躍することとなる。

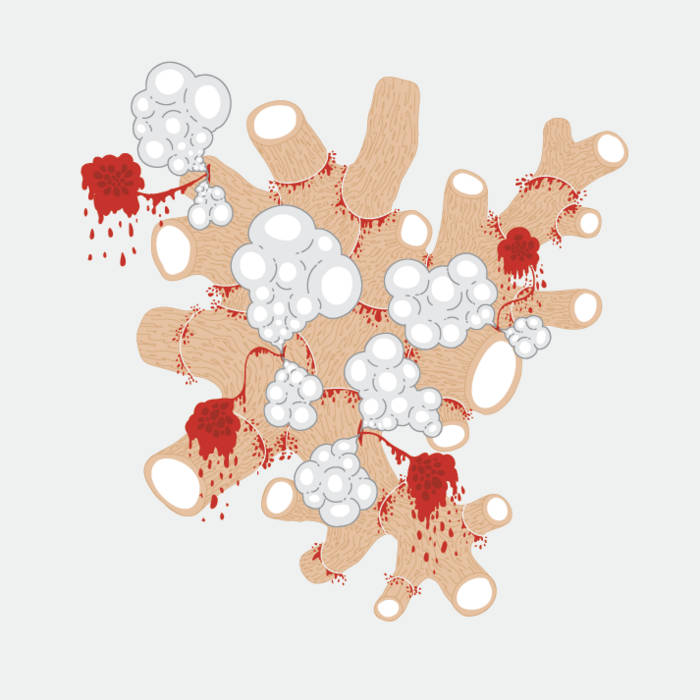

前作から気品とエレガンスな煌めきが一層増しています。音響派ポストロックと轟音系の両方向からのアプローチをブラッシュアップ。#1「The Revolution Will Be Streaming」から麗しいキーボードとシューゲイズ風ギターノイズに全身が包まれます。さながら白い霧が立ち込める中で彼等の放つ音色が美しく明滅しているような感覚。

前作ほどの多彩さはなく、ひたすら繊細かつメランコリックに紡がれるサウンドスケープ。さすがにコンセプト作だけあって全体を通した統一性がありますが、直に心臓に触れようとする純真なメロディの連続は反則級。

電子音はThe Album Leaf辺りを思わせるほどポップ&ファニーに響きますが、ここにきて顕著なのは大きくなったスケール感。特に表れているのが#5「Isolated by the Secrets of Your Fellow Men」であり、静から動へと遷移はしますが、ゆるやかな爆発でもって作品のひとつのピーク値に達しています。

#2「This Shameless Moment」や#3「With a Red Suit You Will Become a Man」が躍動感を加え、#7「Marked with the Knowledge」は柔和な主旋律に引っ張れて踊りたくなり、#9「How We Conquered ~」が滋味深くノスタルジックな海に沈む。

こうして鮮やかにパレットを広げる中、締めくくりとなる#10「The Lame Shall Enter First」を迎えます。激動の航海を経て、終盤に”激情”という言葉が似合うぐらいの熱と力強さが込められるそのラストは、バンド存続の危機からの再生を訴えているかのよう。

It Doesn’t Matter(2009)

4年ぶりとなる4作目。全10曲54分で全アルバムの中で最長。そして、最終作。デイヴ・フリッドマンを引き続き起用して製作されました。

#1「Nothing Changes」の轟音が導く純白の景色、これこそがSaxon Shoreだと感動する。さらにいえば安心もする。その安心の理由は、集大成というアルバムの雰囲気からきます。前作からの上積みされた音の結晶体は、クリアな光沢を放ちます。前述した#1に続けての#2「Thanks for Being Away」は、うっとりとするような旋律の連鎖に骨抜きにされる。

シネマティックなサウンドスケープは序盤の#3「Tweleven」で極まりますが、以降は原点回帰した味も振舞います。そのテイストが一番に感じられる#6「Bar Clearing Good Times」は、初期のエモ寄りインストを今の彼等で再構成した印象を受ける。

また、女性ヴォーカル・Carolineをゲストに迎えた#4「This Place」が作品の幅を広げる役を買い、小規模なオーケストラの如き繊細な揺らぎある#8「Small Steps」が感傷を掻き立てます。

変わらずにあるのは、どこまでも透き通るような白さを湛えた作風。そして、ドラマティックな叙情性です。静寂と轟音のクレッシェンドの中にあっても引きの美学を感じる構造設計であり、聴き心地としての包容力や柔らかなを持っているように感じれられること。

わたしが10数年前に体感した来日公演で一番響いた曲#9「Tokyo 412am」は、06年の来日経験からできた曲だそう。この曲はステンドグラスのごとき輝きがいつ聴いても感じられる名曲に仕上がっています。

Saxon Shoreって王道に近いスタイルはやっていても、華々しい感じがあまりない。ヴィジュアル的なものも大きくあると思うし、職人というべき存在。一撃必殺というものよりもボウリングはスペアでマークは逃さないタイプ。

だからこそ広く知られてないわけですが、10数年経っても彼等の紡ぐメロディは忘れられないものとしてわたしの中には記録されているのです。