アメリカ・カリフォルニア州にて1985年に結成。Scott Kelly(Vo.Gt)、Dave Edwardson(B)、Jason Roeder(Dr)という3名のオリジナルメンバーを核に、途中加入のSteve Von Till(Vo,Gt)とNoah Landis(key)が長きにわたって活躍。

途中、映像を担当するメンバーもいましたが、現在は5名のみ。結成から37年という月日ですが、このコアメンバーになってからも25年以上の月日が流れています。

結成当初は勢いのあるハードコア・パンクを掻き鳴らしていましたが、3rdアルバム『Souls at Zero』から大きな変化が訪れます。ハードコアという枠組みを超えた前衛性をもち、スピリチュアルなヘヴィロックへと開眼。

1996年リリースの5thアルバム『Through Silver in Blood』は、ポストメタルの源流とされる奇跡の1枚です。そして、スティーヴ・アルビニと初タッグを組んだ1999年発表の6thアルバム『Times of Grace』もまた彼等の代表作にして最高傑作とされる作品です。

本記事では全オリジナルアルバム11作品について書いています。長いですが、お読みいただければ幸いです。補足として2019年2月に行われたCONVERGEとのleave them all behind 2019は、ハードコアを芸術の領域に押し上げた最高の饗宴。1公演しか行かなかったことを逆に後悔するほどに素晴らしいものでした。

アルバム紹介

Pain of Mind (1987)

1stアルバム。全14曲約37分収録。ギタリストのChad Salter(チャド・ソルター)が唯一参加した作品。オリジナル・メンバーで在り続ける3人はスコット・ケリーが19歳、デイヴ・エドワードソンが18歳、ジェイソン・ローダーが16歳という年齢でした。

初期の彼等は、ハードコア・パンクそのものを原液の濃さで一気飲みさせる。#4「Black」を除くと2~3分台のコンパクトな楽曲が並び、畳みかけるように曲が進行。AmebixやBlack Flagに影響されていたそうですが、クラスト~スラッシュメタルが混合するスピードと血の宴を好む激しさが共存します。

わたしは90年代後期の作品からニューロシスに触れているので、最初に本作を聴いたときは驚いたものです。荒れ狂うモッシュピットの様子が浮かぶほど、そのサウンドは激しくて速い。

表題曲#1「Pain of Mind」がスタートしてしまえば、研いだ瞬間の切れ味、押し寄せる激音に血が騒ぐ。所々でドゥーム/スラッジ、プログレッシヴという単語が浮かぶ場面はあります。しかしながら、大枠はストレートな衝撃をもたらすハードコア・パンク。

吐き捨てるようなヴォーカルがあり、ヘヴィよりもスラッシーなギターに加えて、やたらと動くベースラインと忙しくパワフルなドラムが加勢。#5「Training」や#8「Bury What’s Dead」の手に負えないスピード感は若さゆえのエネルギーからくるものでしょう。

#4「Black」はタイトルとは裏腹に最もメロディアスなギター、高音域で動くベースラインを多用。唯一、そこまで速くない曲です。最終曲#14「Grey」は鈍く鉛のごときリフを序盤で浴びせるも、こらえれきれずに加速していく。アルバム全体としてはペースの変化がある曲は多いですが、結局は激走する辺りが若い。

ニューロシスは初期こそ至高みたいな方は数少ないと思います。ですが、血気盛んな10代の若者が思うがままに残した爪痕、全てを蹴散らそうと必死の加速をするサウンドは、以降の作品には無いダイレクトな生々しさと情熱があります。創造性よりも大事かもしれない本能的な部分が、本作を支えているのです。

The Word as Law (1990)

2ndアルバム。全8曲約37分収録。2017年にBob Westonのリマスターによって再発されています。本作よりサウンドの中枢を担うスティーヴ・ヴォン・ティル(Vo&Gt)加入。さらにはSimon McIlroy(Key)も参加して5人編成で制作されています。

前作からのハードコア路線を継続しつつ、ニューロシスが現在のスピリチュアルなヘヴィロックへ向かった萌芽が見られる作品です。曲の長さが4~7分台となり、1曲内での展開も多くなりました(#7のみ46秒で終わるハードコア・ソング)。比率で言えばハードコアに60%ぐらい軸足を残しているものの、構造的に複雑な変化がもたらされています。

はっきりと感じるのは衝動や激走といった部分は控えめにして、大胆なスロウダウンが取り入れられたこと。ドゥームとハードコアが混合し、スラッシュの切れ味から鈍器のように重いリフまでを効果的に繰り出します。

初っぱなから突っ走るか、タメてから爆走するかという前作から、展開が多くなって速遅のコントロールを練っている。

スコットとスティーヴ、デイヴの3人が怒りのままに叫んでいますが(90年代までは3人ヴォーカル体制)、そこにハードコアの矜持みたいなのが残る。デイヴ・エドワードソンのベースラインは前作以上に目立ち(特に#3)、ギターよりも前に出ているのが特徴といえます。

本作において大きな変化を感じる曲が2つあります。ひとつが#4「To What End」。ハードコアのエッジを保ちながら、クリーンなギターや控えめに入ってくるキーボードが多彩な展開を持つ曲を支えます。

そして、急激に優しさを持ち出したラストトラック#8「Blisters」。うねるベースラインを土台にアコギを使って広がりを持たせ、強烈な咆哮は脳内に残響する。本作中で一番に度肝を抜かれるものであり、7分という尺も手伝ってニューロシスのこれからの発展を感じさせる楽曲となっています。

肉体的な衝撃を優先したと感じるのは本作まで。以降は精神的な部分への衝撃度を増していきます。しかしながら異端なハードコア作品として、また彼等の新たな方向性が芽生えた作品として語られるべきものです。

Souls at Zero (1992)

3rdアルバム。全10曲約61分収録。前作から引き続く5人編成で制作。バンドにとって最も重要な転換点を担った作品です。トイズ・ファクトリーから出た国内盤の帯には、”精神の深奥部、自己のダーク・サイドを剝り出せ!“と謳われている。

前作に色濃く残っていたハードコア・スタイルは、精神的な部分で受け継がれます。本作においてはドゥーム/スラッジ・メタルに寄った遅い・重い・暗いの三連結スタイルを確立。

さらには、既存の楽器に加えてヴァイオリンやチェロ、フルートにトランペットの音色を追加。変化よりも変貌と言い表せるぐらいに、彼等は音楽的な進化を遂げました。スピリチュアルなヘヴィロックの巨神として本格的な歩みはここからです。

不穏なチャイム音で始まる#1「To Crawl Under One’s Skin」で暗黒から業火が召喚され、表題曲#2「Souls at Zero」で重厚なグルーヴと暗鬱な雰囲気に精神を持っていかれる。#5「The Web」に至っては、トライバルなビートを下地に重苦しいサウンドと咆哮が吹き荒れます。

彼等の奏でるヘヴィロックは”侵食”という言葉が似合うもの。黒き濁流の如きヘヴィネス、神経が摩耗する不協和音、不気味なまでの美旋律。それらは相互に作用しながら精神に効いてくるのです。

本格的に導入されたサンプリングや聖歌、ストリングスや管楽器もまた奇妙に絡み合う。大枠としてヘヴィミュージックへ焦点を絞りつつ、その枠組みを超越しようとする前衛性がここにあります。そして、それこそがニューロシスを別格の存在感へと押し上げた要因です。

作品の後半に配置された#6「Sterile Vision」は美しく破滅を辿り、9分半超えの#7「A Chronology for Survival」は呪術性と芸術性に拍車をかける。さらに#9「Takeahnase」の精神的な深さと重さは、以降のアルバム『Through Silver In Blood』や『Times of Grace』にも連なる輝きがあります。

終曲「Empty」においてはアコースティック+控えめなピアノの上を歪んだギターが鳴り響く。94秒間の最もドラマティックな回収によって作品は締めくくられます。

リイシューされた際の公式作品紹介には、“Neurosisが現在のような妥協のない画期的な活動へと拡大したのはここからであり、Souls At Zeroの重要性は当時バンドが知り得なかったほど大きなものとなっている”とあります。

実験と美学の両立があったからこそ、時代を超えた崇拝が発売から30年経つ現在に至るまで続く。そして、後続にも多大な影響を与えた芸術的な暗黒は、誰しもを深みに沈めてしまう魔力を秘めている。

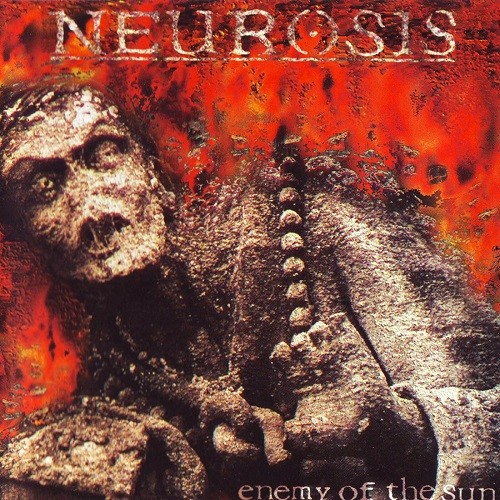

Enemy of the Sun (1993)

4thアルバム。全8曲約62分収録。Simon McIlroy(Key)の参加は本作まで。また新たにライヴ映像担当として、Pete Incが加入しています。ミックス&エンジニアにBilly Andersonを起用。

前作の成功を踏まえたうえでの積み上げ。サンプリングを多く用い、トライバルなリズム・アプローチが増えた本作は、さらにヘヴィで重苦しい作品へと仕上がりました。それは”深化”という単語を用いたくなるものです。

ピアノやアコースティック調などの美点を見出せますが、スラッジ・リフの重圧と苦しみの中で絞り出すように吠えるヴォーカルが、『Souls at Zero』よりも聴き手を深く捕らえようとしてきます。

冒頭を飾る#1「Lost」は映画「シェルタリング・スカイ」のサンプリングが用いられ、そこから本作の全要素が凝縮したかのように多くの領域を開拓しています。重厚さとアイデアの豊富さでもって補完されるこの曲は、激烈なヘヴィネスと哀切叙事パートを組み込みながら、世界を暗鬱に浸します。

#2「Raze the Stray」では、女性の詠唱とエレガンスなピアノを用いたゴシックフォーク的サウンドに、これぞニューロシスな重轟音の破滅が対峙します。その前衛性を発揮した好例。#5「Lexicon」は初期ハードコア路線を蘇らせるものの、最終的には全身を締め付けるようなヘヴィネスが覆いかぶさります。

表題曲#6「Enemy of the Sun」は不気味な静からトライバル&ヘヴィの動へのアプローチを活かしており、終盤にある叫びの掛け合いからもハードコア出自である土臭さみたいなのを感じるところ。

アルバムに最も異質さを加えているのが、締めくくりの#8「Cleanse」です。15分を超えるこの曲は、パーカッショニストを含めた9人編成でトライバル&ミニマリズムの極地をいき、打楽器を中心とした原初の宴が繰り広げられる。人々の覚醒をリズムでもたらそうとする所が本作の醍醐味だといわんばかり。

彼等のカタログの中で最も儀式めいた雰囲気を持ち合わせ、禍々しく呪術的。本作がリイシューされた際の作品紹介にはこう書かれています。“Enemy Of The Sunはレコードが終わった後もずっと魂の苦悩を残すアルバムである”と。

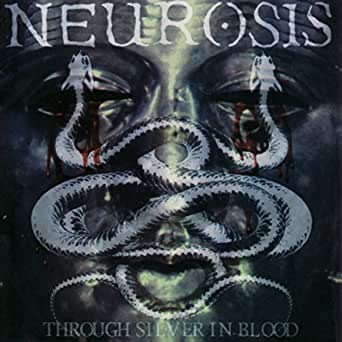

Through Silver in Blood(1996)

5thアルバム。全9曲約70分収録。メンバー交代があり、キーボードにノア・ランディスが加入。以降、映像担当が入れ替わることはあれど、25年以上続く5人のコアメンバーが固まりました。今回はプロデューサーとしてBilly Andersonは携わる。

本作はニューロシスの最高傑作と謳われる作品です。次作『Times of Grace』と評価が分かれるところではありますが、影響力といった点で大きかったのは『Through Silver In Blood』だと思います。裏付けとして、Fact Magazineが2015年に発表した”The 40 Best Post-Metal Albums“にて第1位を獲得。

そして、Terrorizer誌のJim Martin氏がポストメタルの起源とした作品です。ローリングストーン誌が選出した”100 Greatest Metal Albums of All Time”においても第49位にランクインしている(SlipKnoT『IOWA』の一つ上の順位)

前作を経て制作された『Through Silver In Blood』は永続的な地獄の創生であり、苦悩と暗鬱の震源地として未だにその優位性は、他の作品に脅かされることはありません。

デイヴ・エドワードソンは当時のインタビューで「前作よりも壮大なプロジェクトであり、1曲1曲が持つ意味よりも、最初から最後まで意味が続くようなレコードを作ろうと思っていたんだ。」と話します。これまでのアイデアや方法論をさらに前衛的かつダークな質感でまとめ、内面からの崩壊をもたらすような美学が示される。

スラッジ+トライバルの暗黒祭典12分#1「Through Silver in Blood」、異常な重圧感と宗教的な神秘性がせめぎ合う#4「Purify」、キャリア屈指の名曲のひとつ#5「Locust Star」、静かな絶望から神々しさをまとっていく#8「Aeon」。これらの楽曲に代表されていると感じますが、作中における静と動のダイナミズムには、忘却すべき悲哀や苦悶が描かれています。

”ハードコア、インダストリアル、スラッジメタルの概念とサンプリング音の巨人的混合”とRolling Stone誌では評価されています。そんな本作は対峙するだけでも収録時間の倍以上の精神力を要するはず。絶望の瀬戸際で生み出されたヘヴィネスは、それほどに重く苦しい想いが込められている。

ただ、精神への壊滅的な打撃となるかは人それぞれです。救いなんてくれやしない作品ですが、あらゆる混沌の上で成り立つ美しさと破滅がここに存在します。

Times of Grace(1999)

6thアルバム。全11曲約66分収録。初めてスティーヴ・アルビニとタッグを組んだ本作は、世紀末に遺された奇跡と呼ぶにふさわしい作品です。『Through Silver In Blood』と双璧を成す作品であり、こちらもニューロシスの最高傑作と名高い。

苦悩と闇が支配し続けた前作を経て、メンバー自身が「光を取り入れる必要があると感じていた」と話します。その言葉通りにわずかな光や希望を救い上げる。タイトルは”優美なる時代”と直訳できますが、美しくメランコリックなタッチが増え、暗黒ヘヴィネスと調和。

とはいえ、それが聴く上での安心材料に決してならない。民族音楽や実験的な電子音、管弦楽器などこれまでの踏襲は成されていますが、アルビニ録音による生々しい録音と共に精神を蝕みます。

SE#1「Suspended in Light」のアコギと信号音が儚げに揺れ動いて示す予兆。間髪入れずに#2「The Doorway」がもたらす暗黒と重圧と業火。痛みも苦しみもジャケット通りに焼き払うような感覚まで持ち合わせます。発表から20年以上経ちますが、”覚醒の音楽”として君臨し続ける彼等の代表曲であり、時代を超えたスピリチュアルなヘヴィロックとして君臨しています。

やや速足のトライバルなリズムと巨大なギターの壁に凄みを覚える#3「Under The Surfcae」、押し寄せるヘヴィネスの裏で高らかに鳴り響くバグパイプが印象的な#4「The Last You’ll Know」、静から動へのアプローチを試みながら”自分自身の死を感じたことがあるか”と問う”#7「End of the Harvest」と暗重の物語は続く。

わずかな光量と叙事性を加えたことで生まれた混沌としたハーモニーは、バンドの探求心の表れでしょう。

終盤に置かれた#9「Away」は異質な曲であり、デイヴの侘しいベースラインから始まって、チェロを伴いながら湿り気と陰鬱を引きずるアメリカーナ的曲として仕上がる。それこそタイトル”優美の時代”を表現している曲ではないかと感じさせますし、スコット・ケリーやスティーヴ・ヴォン・ティルのソロ作に通ずる感性もあります。

それでも表題曲#10「Times of Grace」が”精神と時の音楽”として心を無制限に支配してしまう。

ニューロシスはポストメタルの源流であり、ハードコアから芸術的な音楽性へと派生していく流れも作った存在です。しかし、何よりも特筆すべきは精神と深く結びつく音楽だということ。そこが彼等の音楽の難しさであるし、はまれば抜け出せなくなる要因だと考えています。『Times of Grace』はその奇跡を体感できる作品なのです。

A Sun That Never Sets(2001)

7thアルバム。全10曲約69分収録。ヴィジュアル・アーティストとしてJosh Graham(ジョシュ・グラハム)が本作より参加。また、前作に引き続いてスティーヴ・アルビニとタッグを組みます。

”Times of Grace(優美なる時代)”を経て、”A Sun That Never Sets(太陽は決して沈まない)へ。バンドにとって大きな変革のあった90年代が終わり、00年代へと入った中で本作はさらなる革命が起きています。

特徴的なのは、陰鬱さを引き寄せるアコギや滋味深いクリーンヴォイスの増加。デイヴ・エドワードソンがヴォーカルに参加しなくなり、フロント2人に完全移行したのもそうでしょう。

実質的なオープニングとなる#2「The Tide」からも明らかで、ひどくもの悲しく叙情的な旋律と歌が精神の旅路へと誘います。静のニューロシスを印象付けるようですが、そこには厳かな慈悲がある。

『Souls at Zero』からのスラッジメタル異形深化は本作でも健在。とはいえ、ヘヴィの総量は減っています。それで穏やかになったということは決してなく。聴いていると静寂は隣り合わせの絶望をはらんでいることを思わせる。

ニューロシスは常に精神性を重んじており、物理的な重さだけに頼らないし、雰囲気ものに終始しないバンドです。ストリングスやバグパイプ、サンプリングの有効活用も変わらずで、見事な拡張をもたらしています。

スロウでドロドロしたサイケデリア#3「From The Hill」、沈黙の重みと実験性を備えた表題曲#4「A Sun That Never Sets」を経ると前半のハイライトとなる13分超の#5「Falling Unknown」へ。

2部構成ともいえるこの曲では、ドゥーミーなリフと絶叫をゆっくりと繰り返しつつ、中盤からストリングスとピアノとコーラスを伴って壮大なフィナーレへと持っていく。それはまるで儀式第1部終了の様相。

後半はトライバルな要素が復権してきますが、本作中で最も引き算の効いた#7「Crawl Back In」を始めとして、世界は暗鬱に祝われます。そんな中でも極めつけは最終章となる#10「Stones From the Sky」。天啓のごとき鐘の音から繰り広げられる紅黒く渦巻くサイケデリアの深淵。

極みのヘヴィネスに頼らなくてもニューロシスは支配的、寄り添う歌と雄々しい絶叫は生々しいまでに聴き手の内面をえぐり続ける。

The Eye of Every Storm(2004)

8thアルバム。全8曲約68分収録。Jarboeとのコラボ作を挟んでのリリースとなります。前作『A Sun That Never Sets』の抑制のトーンは引き継がれていて、静かな波のように彼等なりの叙情と歌声が押し寄せます。

拷問のヘヴィネスと苛烈なハーモニーは時折というレベル。緊迫した静けさの中で、真綿で首を締めるようにゆるやかな精神的揺らぎをもたらす。それこそジャケットのように嵐の目の中にいるような感覚があります。

90年代からのトレードマークである荘厳な重音と枯れた哀愁を錬金した#1「Burn」がスタートに置かれているとはいえ、静のニューロシスとしてのイメージを植え付けられます。ピンク・フロイドのような空間演出、そしてポストロック的なダイナミズムの投入。

ですが、そのジャンルに入れるには、あまりに異質で不気味な雰囲気が充満しています。00年代に入っても彼等は常に前衛的な姿勢でもって、過去の自分たちを乗り越えようとしているのです。

約12分に及ぶ表題曲#3「The Eye of Every Storm」のプログレッシヴ+ポストメタル+儀式による宇宙葬、#5「Shelter」における侘しくも優美な時間、#6「A Season in the Sky」では物悲しいフォーク調から歪んだヘヴィネスが押し寄せます。

より内省的・瞑想的なアプローチが目立ち、バンド自身も渋い深化を遂げました。しかし、ソフトになったかというわけでもなく、音楽の中心には独特の負のオーラと混沌が渦巻いています。

ピアノと染みったれた歌と共にビルドアップされていく#7「Bridges」は、そして静から動までを行き来して哀しみの歌と炎を捧げる鎮魂歌#8「I Can See You」と終盤の曲はさらにドラマティック。トライバル~トランス的な効能は薄く、重音の破壊力も以前ほどはありません。

しかしながら“最も歌を聴かせる作品”として、聴き手の感情に訴えかけてくるものがあります。

Given to the Rising(2007)

9thアルバム。全10曲約70分収録。00年代に入って以降、EP『Sovereign』から始まり、『A Sun That Never Sets』『The Eye of Every Storm』と抑制されたアプローチと歌に焦点を当てた作品が続いていました。

本作は、99年作『Times of Grace』以来のヘヴィさと評す海外メディアが多く、評価も高いです。実際にPitchforkでは8.6点を獲得しています。

#1「Given To The Rising」の地鳴りのようなヘヴィネスは、確信をもたらすには十分です。重い音塊の上に幽玄なキーボードが覆いかぶさり、スコット・ケリーが吠える中、黒い炎が燃え立つ瞬間が幾度も訪れる。出足から90年代のニューロシスを呼び起こします。

一方で、アルバム全体ではサイケデリックな効果、抑制と統率の取れたひねくれた曲構成。00年代以降の歩みも含まれています。しかし、過去の栄光?なんだそれと言わんばかりの生々しい感情と迫力で聴き手を制圧する。

#2「Fear and Sickness」では視界が歪むようなアプローチを増やしながら、うねりをあげるギターが鼓膜に襲い掛かる。#7「Water Is Not Enough」では彼等らしい重轟音を操る上でラストの効果音が聴覚を侵してきます。

ポストロックや民族音楽のブレンドはあるにせよ、00年代以降の作品では一番に暗黒度が高い。スロウテンポの中で黒々しくて重苦しい気持ちを味合わせます。そして、美しさよりも絶望に価値を見出す感性がある。

#3「To The Wind」が最初の2分間はまるっきりJesuのようなメランコリックに触れる驚きも、結局は絶望色に染まる。#4「At the End of the Road」では静寂から強烈なノイズへの発展、#8「Distill」の豊かな起伏の中でエクスペリメンタルな変容がある。バンドが単純なラベリングを拒否し、前進を続けていることを示します。

その最たるものがラストを飾る#10「Origin」です。終盤に向けて重みを獲得して声を荒げていくとはいえ、悟りを開くかのような境地に達するこの曲。10分を超える瞑想、そしてThinking Man’s Metalの精神性を聴き手に問うものとなっています。

祈りの曲でもあり、本作に流れていた怨念をここで断ち切ろうともする。これまでのアルバムとはまた違った締めくくりの形を提示していますし、ニューロシスの核である闇が常に潜んでいることを明示しています。

Honor Found in Decay(2012)

10thアルバム。全7曲約60分収録。10分超の曲を3曲擁するなど、長尺曲で固められるのは変わらず。そして本作もスティーヴ・アルビニとのタッグを継続。これで彼等の作品の半分はアルビニとコンビを組んでということになります。

スティーヴ・ヴォン・ティルは本作の予告編にて「過去を焼き尽くし、灰の中に種を植え続けることによってのみ、我々の遺産は保証される」と語る。

前作はアグレッシヴ&ヘヴィなニューロシスの帰還というインパクトを植え付けました。対して、5年という歳月をかけた本作は物理的かつ破壊的な重さよりも、精神的に響くことが重視されている。

以前よりも”拡がり”という点に探求があり、ノア・ランディスによるキーボード、さらには民族楽器の登場頻度が増えるなどの変化があります。『A Sun That Never Sets』『Eye of the Every Storm』のスタイルを老成したような印象でしょうか。

最初に10分を超える曲である#2「As the Well」。トライバルなリズムと荘厳なドゥームメタルが折り合いをつけていますが、幻想的なフレーズや張り詰めるような静寂を盛り込んでドラマティックな展開を持つ。#3「My Heart For Deliverance」も同様の流れを汲みますが、磨きのかかった叙情性や円熟の構築美が披露されます。

”ポスト”と形容される音楽や民族/宗教音楽の調合は、10年代に入ってからさらに密なものへ。陰鬱なトーンは堅持しながらも幻想性やサイケの要素は増して、繊細な表現がより巧みになっています。

とはいえ、逆らうことのできない重力のように彼等の音楽に闇と重さは切り離せない。足元をぐらつかせるデイヴ・エドワードソンとジェイソン・ローダーによるリズムはここぞで強烈に作用。#6「All Is Found In Time」にてそれを感じ取れますが、急激な幻覚症状を起こすキーボードの立ち入り方が混沌を生み出しています。

怒りよりも瞑想的に。浄化の音楽としての機能性が本作は高まった感があります。これまでのヘヴィには敵わないのはそうですが、慣習は守りつつも精神に深く踏み込んでいくことに変わりない。そして、以前よりも豊かなニュアンスと感傷があり、終曲#7「Raise The Dawn」にその体験が詰め込まれ、感情が供養されていくことになる。

Fires Within Fires(2016)

11thアルバム。全5曲約41分収録。2作ぶりの国内盤がDaymare Recordingsより発売。ジョシュ・グラハムが脱退しての5人体制ですが、プロデューサー/エンジニアは変わらずにスティーヴ・アルビニを起用しています。アルバム・アートワークはタトゥー・アーティストとして知られるThomas Hooperが担当。鍵をモチーフに本作を印象付けています。

結成30周年を超え、なおヘヴィロック現人神として君臨する彼等。41分収録というのは2ndアルバム『The Word As Law』以来の短さとのこと。しかし、1曲平均だと約8分。2ndアルバム発売から約26年も経てば、人は真実の長さに触れることになる・・・ってことでしょうか。とはいえ、人間の負の感情から発露する音というバンドの核は変わっていません。

#1「Bending Light」は立ち上がりから重苦しい圧がもたらされますが、ポストロック的な静かな瞑想パートを用いながら持ち前の峻厳といえるヘヴィさを際立たせています。

トレードマークともいうべき本領が発揮されていますが、殺伐とした雰囲気よりも奇妙さの方が勝っている感じが近年のニューロシスっぽい。昔のような地獄、救いのなさとは離れてきている。

全体的には前作から続く静へのアプローチを増やしながら、聴き手が内省にふけるようなつくり。前半3曲は鈍足の威圧的なグルーヴに彼等の真髄を見ますが、後半2曲は『The Eye of Every Storm』のような瞑想的なモードが覚醒を促します。

#4「Broken Ground」はアメリカーナ的な感触と中東の神秘的な響きが交じり合っているかのようで、ヘヴィな叙事詩として新たな開拓を果たしています。

そして、一番に驚かされるのがラストを飾る10分30秒を超える本作最長曲の#5「Reach」。老成の極みともいうべき暗黒の歌ものが最後に待ち構えています。

終盤では急に火力を増して燃え上がる瞬間もあれど、渋さと妖艶さが調和したような2つの声のハーモニーが、不気味に抑制された音像よりも前に出てしみじみと効いてくる。かつての「Origin」とは違う味わい深さ。

30年を経ても彼等の音楽には、精神的な負担を強いながらも力強い芸術性と底知れぬ闇が備わっています。