コアメンバーである双子のKinsella兄弟が2001年にアイルランド・ダブリンで結成。バンド名は映画『ミディアン(原題:Nightbreed)のセリフからとられている(MMMのインタビュー参照)

結成時からエレクトロニックなアプローチとスペースロック、プログレを掛け合わせたポストロックを展開。活動は20年を超えており、EPを含めて12作のスタジオアルバムをリリース。アイルランドのポストロックの巨匠といえる存在感を放っています。

本記事はこれまでに発表されたオリジナルのフルアルバム10作品について書いています。

アルバム紹介

The End of the Beginning(2002)

1stアルバム。全11曲約48分収録。タイトルは第二次世界大戦中のウィンストン・チャーチル首相の言葉から名付けられています。

GIAAの音楽はエレクロニック・ミュージックとスペースロック、アンビエントが混成したインストであることが特徴。いわゆる轟音系ポストロックで感じられる迫力は本作では薄く、Ulrich Schnauss辺りのエレクトロニカ系が音像は近い。

ゆったりとしたリズムを基盤に、静かな波打ち際を思わせるようなシンセやピアノを多用。儚くも切ない雰囲気を醸し出すインストが人々を魅了します。なお当時はドラマー抜きの2人編成で打ち込みによる対応。

それでも全体的に仄暗く冷淡でありながらも、生楽器と電子音の融合によるメランコリックな表情が冴えわたる。全作品中でも際立って映像的な作風であり、以降の作品では味わえないものがあります。

All Is Violent, All Is Bright(2005)

2ndアルバム。全10曲約44分収録。バンドを語る上では欠かせない出世作。エレクトロニックなアプローチが引き続き主体。

ですが、ドラマーが加入して3人編成となり、力強いビルドアップによってたくましさが増しています。ドラムがもたらす躍動感が確実にプラスに働いているのを肌で感じる。

冒頭を飾る#1「Fragile」からも明らかで、さらには#7「Suicide by Stars」のバスドラ踏みまくりの爆発はインパクト大。静と動のクレッシェンドを聴かせる楽曲を用いるようになったとはいえ、しなやかな叙情を運ぶピアノや空間を覆いつくす電子音のレイヤーは存在感を発揮し、ヴォーコーダーによる変化球もあり。

バンドのアンサンブルだけではない色味の生み方が巧い。そしてGIAAは”スペーシー&エレガント”という言葉がよく似合いますが、表題曲#2はそこに炸裂の美意識が加わります。

轟音系ポストロックと当時に流行りつつあったニューゲイザーとの折衷というべき感触が本作にはある。

Far from Refuge(2007)

3rdアルバム。全9曲約43分収録。轟音の烈風が吹き荒れる#1「Radau」から早くも強烈な昂揚感が湧き上がる。前作を踏まえた上で、パワフルなダイナミズムを打ち出してきた印象を与える作品です。

初期から比べて、エレクトロニックな意匠が効いた轟音系ポストロックに派生しながらも、仄暗いハーモニーと冷涼感を組み込んでいる点はGIAAらしい情緒を保っています。

センチメンタルな気分を徐々に天へと昇華していく#2「Far From Refuge」に穏やかさと躍動感を持った#3「Sunrise in Arise」と続き、物悲しい旋律の連鎖から新年へ向かう#5「New Years End」でひとつのピークへ。

後半は即効性のある大音量よりもメランコリックな側面を強めていく。作品の流れとしてきっちりと強弱のアクセントを踏まえ、締めくくりの#9「Beyond The Dying Light」ではミニマルな反復がもたらす安らぎが孤独を向こう側に追いやる。前作の流れを踏まえた順当作。

God Is An Astronaut(2008)

4thアルバム。全10曲約54分収録。スーパーサイヤ人的オーラを出しているジャケットが物語るように、これまで以上にダイナミックな展開と強度を持った作品です。

破壊力を伴う轟音系ポストロック~甘美で幻想的なシューゲイザー~物憂げなアンビエントまで曲調はこれまで通り。ですが、モノクロ調に感じられた前作と比べると、本作はカラーリングされた世界が浮かび上がる。

クリーントーンのギターとエレガントなシンセが呼応しながら静パートの美麗さを磨き込み、厚みのあるアンサンブルが急激なうねりを生み出して聴き手の心身を制圧。その落差が過去とは比較にならないぐらい大きい。

要所でパワフルなアンサンブルで轟音を炸裂させていく#1「Shadows」、代表曲のひとつである#3「Echoes」、彼等のカタログ中で最も破壊力のある#7「Zodiac」と佳曲が本作には揃います。

セルフタイトルにした意気込みを感じさせる充実作。

Age of the Fifth Sun(2010)

5thフルアルバム。全9曲約47分収録。轟音系からセンチメンタルな音像へ。直近2作の路線から離れるように、繊細なメロディや美麗なハーモニーに重きを置き、全体的には静へとベクトルが向いた作品です。

推進力のあるドラムがスリリングな展開を先導する#2「In The Distance Fading」や険しいダークモードが続く表題曲#8「Age of the Fifth Sun」といった曲はあれど、ミリ単位にまでこだわった美を配列していく職人性を発揮。

上質な響きのピアノと奥行きをもたらすシンセ、丁寧に稜線を描いていくギターが空間をしっとりと彩っています。ダイナミックな展開や肉体的な衝動よりも心への浸透度を重視しており、シネマティックな潤いに溢れる。

#4「Golden Sky」や#5「Dark Rift」のようなデリケートなタッチでつづられる清冽な曲が本作を象徴。バンドとしても変化が必要だったことを伺わせます。

Origins(2013)

6thアルバム。全12曲約53分収録。前作に引き続いて轟音系と評される手法は控えめで、エレクロニックかつ叙情的な要素が強い。加えてこれまでに培ってきた音楽性を拡張させ、バリエーションに富みます。

トランペットやホーンを導入。リズムパターンは多様化。楽器の音に溶け込むように処理されているとはいえ声が入った曲が増えています。また4~5分台に曲尺がまとめられているのも特徴。

エレクトロ・シューゲイザー的な#1「The Last March」に始まって、穏やかなピアノとロボットヴォイスが交錯する#3「Reverse World」が序盤を飾ります。

さらにはTim Heckerがよぎる神々しいノイズの導き#5「Weightless」、本作中で最もメランコリックな#8「Autumn Song」、小刻みループが煌めきと躍動感をもたらす#9「Spiral Code」などを収録。

ポストロックの持つアート性と光沢感を高めた作品であり、Mogwaiの4th『Happy Songs~』は近しい存在のように感じます。

Helios | Erebus(2015)

7thアルバム。全8曲約45分収録。タイトルは、ギリシャ神話における太陽神・ヘリオスと地下世界の支配神であるエレバスに由来。アートワークはニールス・キンセラがデザインしたアステカのアートに基づいています。

本作は古代文明がインスピレーションの源のようで、#1「Agneya」という曲名はヒンドゥー教神話の火の娘からきている。

作風はここ数作の中では暗いムードに踏み込んでいますが、サウンドは初期~中期のバンド寄りに回帰しています。

デリケートなピアノラインとトレモロやクリーンなギターの反復からの重音化。しかしながら、楽器隊が紡ぐサウンドに重みと鋭さが増しているのは本作のトピック。圧が強くなり、付随してダイナミクスも大きなものへ。

それでもキラキラとした装飾効果は活き、暗く神聖な雰囲気の中でスペーシーな宇宙愛も貫かれる。#2「Pig Powder」はこの手のファンにはたまらない1曲ですし、表題曲となる#5では光と闇のハーモニーを存分に堪能できます。

Epitaph(2018)

8thアルバム。全7曲約44分収録。キンセラ兄弟の7歳のいとこが亡くなったことに触発された死がテーマ。”作品は僕たちにとって今までで最もダークでパーソナルなレコードとなっているんだ”とMMMのインタビューで答えています。

発言通りに深い悲しみを帯び、呼応するように重さに拍車がかかる。冒頭を飾る#1「Epitaph」が本作の方向性を示唆しており、繊細なピアノのリフレインからドゥーム~ポストメタル勢に比肩する重低音が押し寄せます。

ピアノやシンセを中心軸にエレガントなトーンは維持しているものの、バンドの特徴である宇宙を感じさせる場面は少ない。先のインタビューにあった通りに最も人間的な感情が溢れている作品です。

あまりにも早すぎる死に対して整理のつかない気持ちをメランコリックなタッチ、暗鬱な低域の蠢きで表現。

#2「Mortal Coil」や#6「Medea」にはMONOのようなヘヴィな悲壮感がありますし、日本語でタイトルを名付けた#5「Komorebi」は柔らかな陽が差し込むも感情が迷子になっている様子が伝わります。

ラストを飾る#7「Oisin」は悲しみと弔いをグラデーション化した哀切な音表現に優れていますが、かすかに前を向く勇気がもたらされています。

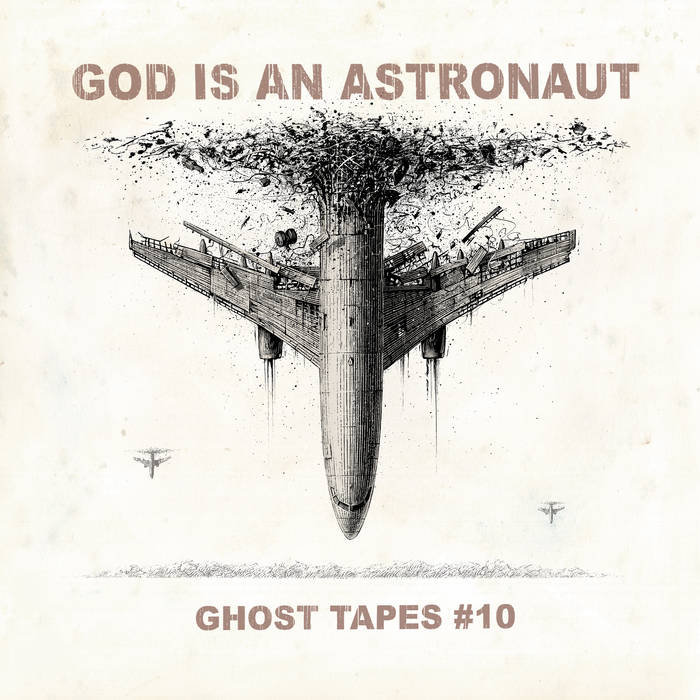

Ghost Tapes #10(2021)

9thアルバム。全7曲約37分収録。タイトルはベトナム戦争に米軍が敵兵士の戦意を喪失させるために、葬儀の音や反響する声などを録音したものをスピーカーから流した”ゴーストテープ#10″に由来(公式の声明は無いが、海外サイトのいくつかで指摘されている)。

前作のポストメタルに迫る重厚感を堅持しながらアグレッシヴな勢いを持つ作品です。近親者の死という悲しみは引きずっておらず、筋肉を増強することで乗り越える。

冒頭の#1「Adrift」から鉛色の暴風のごときサウンドが吹き荒れます。PelicanやRussian Circles辺りを思わせる威圧的なヘヴィネスとスリリングな展開には、正直言って驚かされました。

#3「Flux」と#5「Fade」において重轟音に繊細な煌めきと叙情性を同時接続できるのは、キャリア20年目を迎えたバンドの力量と創造性の賜物。締めくくりの#7「Luminous Waves」にはチェリストのJo Quailがゲスト参加し、哀愁たっぷりに物語を終える。

”10年代以降最高の”というボジョレーヌーボー的なキャッチコピーをつけてしまいますが、小さなマイナーチェンジを繰り返しながら、己のインストを極めてきた形がここに表れています。

Embers(2024)

11thアルバム(アンビエントリワークスの『Somnia』が10thアルバムっぽい)。全9曲約58分収録。バンドを主導する双子のキンセラ兄弟の父であるトーマス・キンセラが2023年11月28日に死去。本作は彼を偲んだ作品です。

実際に亡くなった翌2日間で#2「Falling Leaves」と#3「Odyssey」を書き上げている。アルバム自体は2年前から制作していたそうですが、書きあがっていた曲もトーマス・キンセラのアイデアを追加していったそうです(いずれもBIG TAKEOVERのインタビューを参照)。

また、ほぼ全面的にゲスト・ミュージシャンが参加していることも特徴。前作で局所的に参加していたチェリストのJo Quailが全曲参加。そしてシタールやタンプーラ(インドの弦楽器)などを演奏するDara O’Brienが5曲で参加しています。

音楽的には近作のLong Distance Callingにも迫る力強いダイナミズムをある程度は引き継ぎますが、本作で目立つのは東洋的な情緒。先述したシタールが大いに貢献しており、#1「Apparition」から予想を良い意味で裏切ってきます。

追悼曲である先述の#2「Falling Leaves」は轟音系ポストロックの軌道をゆるやかになぞるなか、ゲストによる多様な音色が息づいていますし、約10分の表題曲#5「Embers」では最も重厚かつサイケデリックな領域に踏みこんでいく。

アコギ、シタール、スライドギターを取り入れる助言はトーマス・キンセラによるもの。加えて彼は60年代に活躍したバンド・Orange Machineにベーシストとして在籍していたのですが、そこで使っていた古いファズペダルを本作で使用していることも敬意を表す一つの行為です。

また『Embers』の前半はDara O’Brien、後半はJo Quailの演奏が主導権を握った二部構成のようにも感じます。#6「Realms」からは各楽器の揺らぎと調和を重視したアプローチに切り替わり、ゆっくりと感傷と瞑想に浸るムードが強まります。#9「Hourglass」のピアノを中心とした繊細な追悼もまた本作ならではの味わい。

”父と父の歴史への謝辞のようなもので、私たちとの橋渡しになると思った。 このアルバム全体は、僕と弟のNeilsにとって、父を称えるためのカタルシスのようなものなんだ(BIG TAKEOVERのインタビュー)”。これまでにない悲しみがアルバムの背景にあるのは明白ですが、偉大な存在は死してなおアイデアと推進力を生者に与えています。スタイルの踏襲と革新を通して、現在と過去をつなぐ。『Embers』はその賜物です。