スコットランド・グラスゴー出身の4人組バンド。1995年結成。1997年に発表したデビュー作、『Young Team』でシーンに登場して以降、30年以上に渡ってポストロックを代表するバンドとして君臨し続けます。

静と動の振幅が激しい、いわゆる轟音系ポストロックの先駆者。これまでに全10枚のフルアルバムを発表し、2010年以降はサウンドトラックを手掛けることも多い。

またライブにも定評があり、日本でも来日公演を幾度となく行っていて、伝説的といわれるパフォーマンスも多々残している。

わたし自身は単独公演からサマソニ、メタモルフォーゼ、HOSTESS CLUB ALL-NIGHTERなどで幾度かライヴを体験しています。

本記事では現在までにリリースされているフルアルバム全11枚にライヴ作品、EP、サントラを加えた15作品について書いたものです。

アルバム紹介

Young Team(1997)

1stアルバム。全10曲約64分収録。ブレンダン・オハラ撮影による今は亡き富士銀行をジャケットにしていますが、本作は25年以上語り継がれています。デビュー作にして彼等の名刺代わりであり、轟音系ポストロックを代表する名盤。

音や空間を見事なまでにコントロールし、静寂から轟音へと橋渡す。これ以降にさらなる発展を遂げていったポストロックの新しい方程式として、このスタイルのフォロワーを数多く生んでいます。

#2「Like Herod」における破格のダイナミズムは他を圧倒するもので、音が凶器になることを示唆。

そして、彼等のマスターピース#10「Mogwai Fear Satan」が10分を超えて轟音を浴びる/包まれていく感覚を植え付けます。この曲をライヴで体感することの至福は、ある人にとっては人生が変わるほどのもの(わたしも何度となく体験しています)。

また本作は以降の作品にはない緊張感や初期衝動といったものを強く感じられる点も魅力。Pitchforkの”Top 100 Albums of the 1990s”で97位にランクイン。

Come On Die Young(1999)

2ndアルバム。全12曲約67分収録。デイヴ・フリッドマンをプロデューサーに迎えています。大音量による瞬間/持続の心地よさもあるにはありますが、前作と比べると物悲しく枯れた雰囲気と叙情的なトーンが強め。

#1「Punk Rock」はタイトルとは裏腹に慎重なギターのリフレイン上を声のサンプリングが泳ぐ。そして、子守歌のような慈愛の歌と落ち着いたサウンドで構成された「Cody」を投下。

その流れを受けての前半は、ギターを中心にメランコリックなフレーズで鼓膜を優しくなでる回数が多い。ですが、ヒリヒリとした緊張感は走り続けている不思議。

後半はノイズに飢えた人々への処方箋のように10分近い大曲が並ぶ#9~#11を用意。静謐と轟音によるMogwaiイズムが凝縮しており、#9「Ex-Cowboy」は暴音警報が発令し、#11「Christmas Steps」は必聴と言える曲です。

静謐なムードは強くなりましたが、1stの流れを汲みつつ心の破壊力を伴った1作。ちなみに#1「Punk Rock」~#2「Cody」はDeafheavenがカバーしており、モグワイがいかに多方面に影響を与えているかが伺えます。

Rock Action(2001)

3rdアルバム。全8曲約38分収録。引き続きデイヴ・フリッドマンによるプロデュース。前2作とは違うものをつくろうという意識があったそうで、明らかな変化があります。

多様・拡張を狙った作品であり、電子音やストリングス、トリングス、バンジョー、トランペット、トロンボーンなどを使用してサウンドの色味を増やしつつ、歌とメロディが重点強化された印象を受けます。

Super Furry AnimalsのGruff Rhysがヴォーカルを披露する#4「Dial: Revenge」はその流れを受けたもの。

十八番のノイズが登場する回数は少なくなったので、迫力に欠けるのは否めない。ただ、殺伐とした緊張感よりも穏やかさと色彩感が心地よくなる。

定型を守り続ける/発展させるだけではなく、新たな可能性を探る、新たな音を試しながら組合わせていく。モグワイの飽くなき探求心と向上心は活動初期からずっと継続していますが、本作が転換期になったのは間違いではない。

本作を特に象徴する#7「2 Rights Make 1 Wrong」は、9分半の中で様々な変化を経ながらポップかつ艶やかな層をなしていく名曲にしてライヴ定番曲。

My Father My King(2001)

昔からライブでの定番曲となっている「My Father My King」を音の錬金術師スティーヴ・アルビニと共に再構築したEP。

1曲約20分とこれまで以上に大作の表題曲は、淡々とメランコリックなメロディを紡いで音を丹念に重ねていき、限界まで膨れ上がったところで大きな爆発を起こして聴くものを恍惚へと導くというモグワイイズムの真骨頂。

静寂と轟音が究極ともよべる次元で重なり合っている名曲です。特に10分過ぎからは全方位に向かい、狂ったように轟音に轟音を塗り重ねていく様が圧巻。

2009年のサマーソニック大阪でこの曲を体感していますが、何度か体験しているSUNN O)))やマイブラを超えて”轟音”という体験の中で、これが人生で一番すごかったと未だに感じています。

ラストのノイズが狂い続けた果てのような残響にはある種の恐怖感も覚えてしまうし、その後の無音も何か感情を発しているよう。聴くたびに胸の奥で何かが爆発していくような感覚になります。

Happy Songs for Happy People(2003)

4thアルバム。全9曲約42分収録。音圧によって鼓膜を脅かすことは少なく、全体的に繊細な美しさを追及した作品です。前作の方向性を踏まえて、よりおしとやかに、より幻想的に。

ギター/ベース/ドラムという基本編成の音がメインですが、エレクトロを中心にピアノやストリングス、ボコーダーを使った声が磁場を発揮。8分台の曲は1曲だけで、短尺化も試みています。

静のモグワイという印象が全フルアルバムの中で一番強いですが、決して雰囲気もので終わっておらず。#1「Hunted By A Freak」を始めとしてダイナミズムは所々で感じさせるものの、ソフトな風が吹いている。

ラスト#9「Stop Coming to my House」にはかつての自分たちを少しだけ召喚していますが、全体を通した上でのアクセントとして機能させている感じを強く受ける。それほど統制された美しさや揺らぎを感じます。聴き流せる静けさを中心軸としつつ、夢のような時間が流れている。

Mr.Beast(2006)

5thアルバム。全10曲約43分収録。ジャケットはアマンダ・チャーチの「Milkbar」と題された絵画。

ピアノと電子音を中心としながら徐々に音圧を増していく#1「Auto Rock」、大地から這いずり回り空へと解放されていく轟音に喰いつくされる#2「Glasgow Mega-Snake」へとなだれ込む。

原点回帰とも謳われる本作ですが、前2作のムードと初期の融合のようにも感じ取れます。曲単位の起伏とアルバム全体を通しての起伏、そのバランスをしっかりと取る。

そして3~5分以内と曲の尺も短くする中で、聴かせどころを十分に設けている。引き続きのピアノとエレクトロニクスの有効利用、ムードあるヴォーカル曲、さらには容赦なきヘヴィネスが活かしあう関係を構築している。

#4「Travel is Dangerous」は歌と轟音というパッケージ開発、envyの深川さんがゲスト・ヴォーカルとして参加した#9「I Chose Horses」が波紋のように拡がるメランコリー(ちなみに歌詞はenvyの「Scene」を採用)。

#5「Friend of the Night」#9「We’re No Here」といった代表曲も収録。最初にMogwaiを聴くなら実はこれが良いのかもしれないと、改めて全作を聴き直して思ったりしています。

The Hawk Is Howling(2008)

6thアルバム。全10曲約63分収録。前作も原点回帰と言われてましたが、その趣はこちらの方が近い気がします。そして、歌が一切なく全編に渡ってインストを貫いた初のアルバムだったりする。

ライブ定番曲#1「I’m Jim Morrison, I’m Dead」はタイトルのインパクトからは想像できないほど、天空から美メロの雨が降り注ぐ出足。

前作は、初期に回帰しつつもコンパクトな曲構成と重厚なサウンドが印象深いものでした。でも、本作ではゆるやかに静と動の押し引きを繰り返しながら、滑らかな自由曲線を描いて遥かなる地平線と重ねる。流麗なるアルペジオと穏やかに波打つリズムの上をピアノやグロッケン、シンセなどが組み合わさり柔らかなサウンドスケープを構築。

荒々しい轟音は全体的にやや控えめ。その分は一歩踏み込んだ叙情性を追及しているように思います。重厚なギターサウンドが所狭しと暴れまわる#2「Batcat」、エレクトロニカで彩られたポップなムードが心地よい#5「The Sun Smells Too Loud」など収録。

本作の評価は低調な感じですけれども、胸に染みるものがあります。

Special Moves(2010)

ライヴ作品。CD+DVD(Analogもあり)という形態になりますが、共に昨年4月末に行われたブルックリンの3公演を基にして制作されたもの。収録曲や曲順を微妙に変えてCDには全11曲、DVDには全8曲を収録。

彼等の音楽はライヴでこそ初めて真の世界を現しますが、本作ではその片鱗が味わえるものになっています。途方もない破壊力のディストーション・ギター、優しく胸打つ叙情的なメロディ、優美な鍵盤の調べなど。

全身に恐怖を感じるような凶暴なノイズが襲いかかる静と動のダイナミズムは、オリジナル作品よりも上のレベルへと引き上げられています。

スタジオ作品とライヴがまるで別物であることを本作で感じ取れますが、それこそモグワイが現在まで愛され続ける理由でしょう。甘美な陶酔と臨界点を超す昂揚を確実に運んでくる。

Hardcore Will Never Die, But You Will.(2011)

7thアルバム。全10曲約53分収録。プロデュースにデビュー作以来となるポール・サヴェージを迎えています。タイトルは、アルコールの購入を拒否されたティーンエイジャーが言い放った台詞をそのまま使ったとのこと。

いつもよりもバラエティに富んだ作風で聴かせてくれる1枚であり、とてもユニークです。たおやかなメロディと美しい轟音の連携で骨抜きにする#1「White Noise」でスタート。

流麗な叙情性を纏いながらドライヴする曲があり、ドゥームメタル+エレガンスな曲があり、ポストクラシカルに迫る曲があり、さらにはヴォコーダーをつかった歌ものも今までにない存在感を示しています。

つかみの巧いフックを盛り込み、バリエーションの多彩さで求心力と間口の広さを開放しているのが新鮮。轟音と静寂の連携を緻密にしながら、アプローチを広げて自らの音楽を巧く刷新していく事に成功しています。

そしていつも以上に明るくポジティヴでポップなフィーリングを宿している。粒ぞろいの楽曲が彩る一作。

Les Revenants(2013)

フランスのドラマ『Les Revenants』のサウンド・トラック。端的に表すなら”爆発しないモグワイ”。代名詞ともいえる轟音ギターを封印し、全編にわたってベクトルは静で保たれています。

思い出されるのは、かつて担当したジダンのサントラですが、その作品よりも大人しくメランコリックな印象。一歩引いて、じっくりと聴かせます。

小奇麗なピアノの旋律と控えめなギターの音色を中心に、繊細なタッチで丁寧に紡いでいく楽曲が揃っており、4th『Happy Songs For Happy People』が好みの人にはヒットしそうな作品でしょうか。

ストリングスを用いたアレンジも当然あり、センチメンタルな美に彩られた曲は多い。ジャック・ローズのトリビュート・アルバムのために録音されたという#13では、フォーキーな音色と歌を届けてくれている。

ポストクラシカルやサントラ方面など、他分野から支持を集めそうな作品。

Rave Tapes(2014)

8thアルバム。全10曲約49分収録。サントラの流れも引き継いで今回もあまり爆発しません。ノイズまみれになる場面は少なく、それよりもギターとシンセを丁寧に重ね合わせながら、心地よい揺らぎを聴かせます。

波打ち際のようにゆるく押し寄せながら、メロディが静かに心を震わせる#1「Heard About You Last Night」、メランコリックな雰囲気の中でやけに重いシンセが中心で鳴り響く#2「Simon Ferocious」、途中からクラウトロックっぽいフレーズで押してくる#3「Remurdered」など。序盤の楽曲が本作の流れを決定づけている。

作品としては、4thアルバムの優美で柔らかな感触にいつもより電子音が前に出ている印象。ただ、新機軸と言えるほどの冒険ではありません。それでも軽妙でポップな味わいは残しているし、音響の収縮/拡張の巧みさは職人気質で彼等らしい。

#8「Blues Hour」のような寂寥感ある歌ものも流石の出来栄えだし、大きな爆発はみせないけどポストロックらしい展開と叙情に彩られた#4「Hexon Bogon」や#9「No Medicine For Regret」も用意。引きのモグワイを手堅く表した作品です。

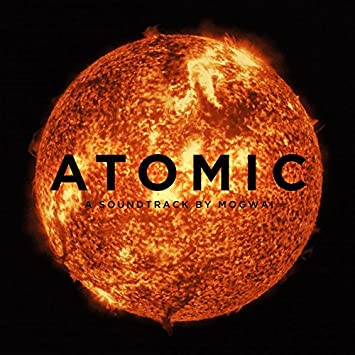

Atomic(2016)

2015年8月にBBCにて放送されたドキュメンタリー『Atomic: Living In Dread and Promise』のサウンドトラックをリワークした作品。

結成から20年を超えたモグワイには、ギタリストのジョン・カミングス脱退という大事件が昨年に起こりましたが、4人編成で再出発。

テーマがテーマだけに作品はとてもシリアスで、本作も轟音は控えめです。ギターやシンセサイザーによる優美な演出や巧みな濃淡の差は、20年戦士の熟練の賜物。

原子の恐怖を奏で、反対に原子の崇高さを表現するなど良し悪しの両局面からこの主題に向き合っている。それゆえにどんな場面においても緊張感と重みが消えません。

映像はなくとも、モグワイが発したいであろうメッセージがのしかかって来ます。ただ、やはり音源だけでは真意に迫ることは難しいのも事実。淡々と積み上げていく映像に属した音楽。と同時に考えさせられる音楽でもあります。

Every Country’s Sun(2017)

9thフルアルバム。全11曲約56分収録。『Rock Action』以来となるデイヴ・フリッドマンのプロデュース。印象で言えば、集大成というよりは総集編。

前半は近年の彼等のサウンドを継承するもので、それこそ電子音とポストロック~アートロック~サントラの邂逅。後半はモグワイ伝統芸能の再召喚といったところで、作品を通して現在から初期へと回帰していくようなイメージがあります。

近年、サントラを多く手掛けることでの優美さを振りまいており、#1「Coolveline」の催眠的作用と柔らかな轟音に惹かれ、#3「Brain Sweeties」の機械的なビートと煌びやかなシンセの交錯が鼓動を高鳴らせる。

過去のフォーマットを引っ張ってくる形の終盤では#9「Battered at a Scremble」から一気にスイッチが入り、ギターを弾きまくっては轟音化。

さらには#10「Old Poisons」はかつての「Glasgow Mega-Snake」や「Batcat」辺りを引き継いだ曲としてノイジーに耳を襲う。

作品を通してノスタルジックな情感が漂いますが、荘厳かつ哀愁に彩られた表題曲#11で最後を迎える辺り、強いメッセージが込められています。バラエティに富みながら初期の薫りも効果的に嗅げる本作は、モグワイ入門編に向く1枚。

As the Love Continues(2021)

10thフルアルバム。全11曲約61分収録。前年にはイタリアのクライム・ドラマ『ZEROZEROZERO』のサントラを手掛けています。9thアルバムに引き続き、デイヴ・フリッドマンとのタッグ。

アルバム自体も前作に沿ったバラエティある形式であり、モグワイ詰め合わせパックというべき多様なサウンドを演出したもの。

自分達で生み出したポストロックの慣習と逸脱の繰り返し。煌びやかな音の層、軽妙なポップさ、それらと共存/破壊の両方を試みようとする轟音が時たま鳴る。

多種の楽器や方法を用いながらそれらを実現していますが、本作にはサックス奏者のColin Stetsonが#9「Pat Stains」でゲスト参加しており、一部でまた違った雰囲気を生んでいます。

#11「It’s What I Want to Do, Mum」はタイトルが笑えますが、大真面目に彼等の音楽が濃縮されており、若かりし頃から継続しているエネルギーと熱意が込められる。特に本作では#7「Ceiling Granny」のまばゆい轟音を前にすると、彼等の偉大さが改めて身に染みます。

The Bad Fire(2025)

11thアルバム。全10曲約55分収録。プロデューサーにジョン・コングルトンを起用。タイトルの『The Bad Fire』はグラスゴーの労働者階級の言葉で”地獄”を意味します(参照:Bandcamp Daily記事)。その地獄とは何か。

BBCのインタビューによるとバリー・バーンズの娘が再生不良性貧血という骨髄移植を必要とする難病との闘いがひとつにあげられます(彼女は今は回復したそうです)。他にもドミニク・アイチソンは父を亡くし、スチュアートは飼い犬が足を切断する事態に至った。

ただ、作品自体にそうした悲しみのはけ口にしている感はありません。物思いに耽る時間もあれど、親しみやすさと光をもたらすものになっています。静から動へモグワるという伝統スタイルを踏襲した#2「Hi Chaos」や#6「If You Find This World Bad~」を始め、30年に及ぶ活動で培ったレシピの放出。

その上でシンセサイザーやボコーダーの活躍度合が大きいので7thアルバム『Hardcore Will Never Die~』辺りのテイストが近く感じるかも。共にMVが公開されている#1「God Gets You Back」や#4「Fanzine Made Of Flesh」でポップな志向が打ち出される一方、マイブラの「Sometimes」風の影響下にある#7「18 Volcanoes」では感傷的な歌が寄り添っている。

そしてエレクトロニックな風合いが強まる終盤3曲で作品を締めくくられます。前述したようにこれまでの30年間の素材を活かしたもので既存から逸脱するような場面は少ないですが、詩的で歓びのムードを湛えており、なめらかな聴き心地がある。

どれを聴く?

モグワイに興味を持ったけど、結局どれから聴けばいいの?

オススメを3作品挙げてみました。まずこれらから聴いてみてください。