1997年に茨城で結成された3人組ヴィジュアル系ロックバンド。メンバーは逹瑯(Vo)、ミヤ(Gt)、YUKKE(Ba)の3人。ですが、結成から24年間はSATOち(Dr)を含めた4人体制でした。

7弦ギターと5弦ベースを軸にした重量感あふれるサウンド、心の闇と痛みをさらけだす詞を歌った初期から多くの支持を集めることになります。2ndアルバム『葬ラ謳』や4thアルバム『朽木の灯』は初期の暗黒路線を極めた傑作として評価される作品です。

2005年リリースの5thアルバム『鵬翼』以降は光へとベクトルが向かい、作品を出すたびに音楽性が大胆に変わっていきます。また、他ジャンルのアーティストとの交流が積極的であり、閉鎖的といわれるヴィジュアル系界隈において切り込み隊長としての役割を果たしています。2005年以降は、海外公演も数多くこなしている。

ムックを聴き始めてわたしは20年近く経ちます。2003年に初期の暗黒重低音路線にのめり込み、以降の変化はついていったり、いけなかったりしてますが、ずっと聴き続けている。

思春期に影響を受けたバンドからは離れられないからでしょうか。ライヴは2004年に初めて見てから、ちょくちょくと見ています。

本記事では全オリジナルアルバム16枚とミニアルバム1枚について書いています。長いですが、読んでいただければ幸いです。

アルバム紹介

痛絶(2001)

cali≠gariの主宰するレーベル、密室ノイローゼより発売された1stアルバム。多弦ギター/ベースを用い、KORNを思わせるヘヴィネスの追及。心を貫く徹底的に重く痛い歌詞。

それにフォーク&歌謡曲チックなメロディがちりばめられる。そのスタイルが初期から発揮されています。こんなに絶望的な負と向かい合ってたバンドがいたことに、当時は驚かされたものです。

#2「盲目であるが故の疎外感」というタイトルからもわかる通りに、他アーティストとは違う個性を感じます。日本語詞へのこだわりとヘヴィなサウンドは、痛みを伴うことでの切迫感がある。逹瑯氏のヴォーカルはねっとりとした陰湿さから苦痛から逃れたい感情の爆発までが表現され、人間の心の闇をリアルに叫び歌っています。

楽曲はヘヴィ・ロックとフォーキーなバラードが主軸。それらが一本の筋となって密度の濃いダークな世界観へと繋がります。

密室系と呼ばれる危うさと閉塞感がある#4「イタイ手紙」や#5「鎮痛剤」、メロディアスながらも悲痛に聴こえる#6「夜」や軽快なスピード感のある#8「背徳の人」などを収録。1stシングルにして何度か再録されている人気曲#9「娼婦」もヴィジュアル系的な疾走感をもたらしている。

本作で特に印象的なのはフォーク・ソングと言われる類の#7「砂の城」と#10「断絶」。前者は2分30秒という短い尺で、アコギと歌を染み入るように聴かせます。

後者はミヤ氏の実体験を基に作られたバラード。繊細なメロディを紡ぎながらも悲しみや痛みが曲の進行と共に増幅し、胸を掻き毟るほどの衝動を覚える名曲です。

”アコギと唄だけでいい曲として成立するっていうのは、すごく大事なことだと思うな。MUCCは昔から、そこを大事にしてきたと思うからね”というのは逹瑯氏のインタビューの言葉。

ジャケットの真っ赤が示すように痛みを感じることこそが、生きていく上で大切であることを本作は教えてくれる。初期にして彼等の重要なエッセンスが詰まっています。なお、隠しトラックとして69曲目「狂った果実(笑)」を収録。さらに混沌とした世界に浸れます。

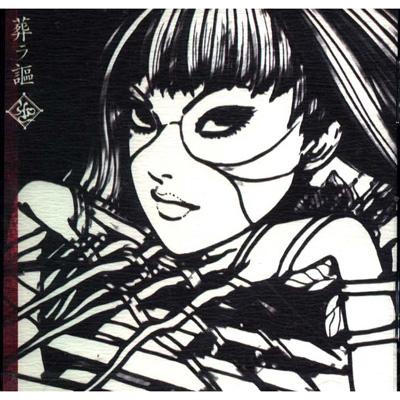

葬ラ謳(2002)

1stアルバム発売以降も精力的なリリースとライヴを行ってきた中での2ndアルバム。わたしが高校3年生(2003年)の時に初めて聴いたムックのアルバムです。

超重量級のサウンドはどす黒い負のパワーを圧倒的に増大させ、孤独と閉塞感に苛まれる歌詞と合わせてリアルに聴き手に迫ってきます。『痛絶』と同じようにヘヴィロックやフォークソングが主軸ながらも、音も詞も鋭利で重くなっている。

タイトル通りの絶望感に支配される#2「絶望」を筆頭に、(本当は生きていちゃいけない)僕の心の闇が潤い続ける状態が続く。#5「僕が本当の僕に耐え切れず造った本当の僕」や#7「暗闇に咲く花」等も暗さに拍車をかけています。

鬱ロックと言われている人たちすらも生温く感じるほどに、救われない心の叫びが本作には存在する。#4「君に幸あれ」というタイトルの曲はありますが、全く祝福するムードはありません。

軽快なギターロックという装いの#6「ママ」だってキャッチーな耳障りですが、歌詞は殺処分されるペットについて書かれたと言われています。

暗い作品でありますが、例外もあってSATOち氏作曲の#10「前へ」だけは、ムック流のメロコアとして明るさを迎え入れている(ただ、歌詞はそこまで明るくない)。

本作には収録されていない名曲「家路」も彼の作曲ですが、これ以降もSATOち氏の曲はストレートに響く良さがあります。また国民的な楽曲のカバー#9「およげ!たいやきくん」は、アコースティック調からヘヴィサウンドへの移行、エモいギターソロを含めて緩急静動のアレンジセンスの高さをうかがわせます。

終盤、絶望は深刻さを増します。漆黒の摩天楼を突っ切るような#11「黒煙」で急襲し、ベースソロから始まる#12「スイミン」はいじめ被害に遭うボク、見て見ぬふりをする周りに憎悪をぶちまける(「スイミン」はわたしがムックの中で一番好きな曲)。

そして「断絶」に続いてミヤ氏の実体験に基づいているというラスト曲#14「ズタズタ」は、周り全てを呪い殺すかのような怨念に茫然と立ち尽くす。絶望の雨に打ちひしがれたまま本作は終わる。

ここまでリアルで重々しい作品にはお目にかかれない。それほど本作は暗く重い、初期の代表作のひとつ。

『痛絶』と『葬ラ謳』は2017年にそれぞれ『新痛絶』『新葬ラ謳』として再録。あの頃に出せた情念を感じれば、今だからこその技術を持ってのアレンジと比較ができる仕上がりとなっています。

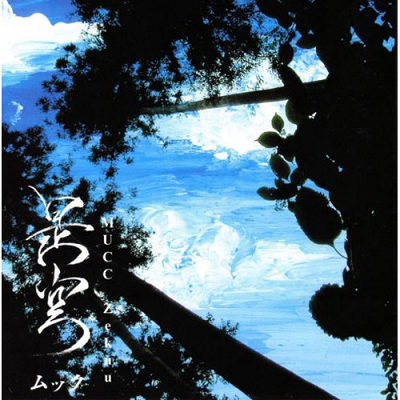

是空(2003)

メジャー・リリースとなった3rdフルアルバム。わたしがリアルタイムで作品を追えるようになったのは本作から。

シングル曲#3「我、在ルベキ場所」が、息苦しくなるほどのヘヴィさと自身の存在意義を問う歌詞をリスナーに叩きつけました。フィールドを変えてもムック特有の音楽性というのは変わっておらず、アルバムになってもそれは貫かれます。

小洒落たジャズバーのような雰囲気を持つSE的インスト#1「心奏」を経た先にあるのが、スリップノットばりの苛烈さ攻める#2「茫然自失」で自尊心を蹴散らします。

さらには前述の#3、哀愁のメロディをまといながら疾走する#4「商業思想狂時代考偲曲(平成版)」が序盤を飾る。さらなる重さを追及して凶暴な重低音を操っています。

逆に歌詞や世界観といった点では前作ほどのどす黒い絶望感は薄れている。詞が自己の存在意義の問いかけ、社会システムへの矛盾/反抗といった内容に変化。心の内に向き合うよりも、個と社会、自我を考えさせる言葉が並んでいます。

リリース当時のわたしは高校生でしたが、20年近く経って本作を聴くと「大人って何だろうな」と答えのない問いに再び向き合うことになる。そして、“自分の足で歩け。もがいて生きろ”というアルバムのメッセージがさらに強烈に胸に響く。

中盤以降は、ヘヴィを拠り所にしながらも寄り道したような曲が揃う。ジャズ・テイストや昭和歌謡、妖しいドゥームメタル、レトロな感触を散りばめています。

#11「9月3日の刻印」はミドルテンポの歌ものですが、個々に生まれてきたことの意味を問いただし訴える痛烈なメッセージソング。これまた歳を重ねて聴くと胸が痛い。そしてラストを飾るのが、ムックの代名詞といえる#12「蘭鋳」。ほぼ毎回ライヴで演奏されるこの曲で暴れ狂って終わります。

『葬ラ謳』と『朽木の灯』というバンドのクラシックといえる名盤2作に挟まれているゆえに、今一歩という評価を下されることは多い。

メジャー移籍ということでの手探りもあったでしょう。しかしながら『朽木の灯』完成のために必要な過程であったことは間違いありません。

朽木の灯(2004)

約1年ぶりとなる4thフルアルバム。全15曲収録の大作。初期から続いた負と暗黒路線の到達点であり、”ムック”表記における集大成といえる作品です。

歌詞・音は共にさらに重く迫真的であり、トラウマになるぐらいに心と身体を抉ってくる。それでいて、心に染み入るようなメロディが曲のドラマティックさを強調。

1曲単位でも、アルバムを通した流れとしても重いストーリーがつづられています。それは聴き手によっては『葬ラ謳』を凌駕する。

逹瑯氏の幼少期からくる歌詞とヘヴィなサウンドで構成される#2「誰も居ない家」、本作の暗さを強く象徴するように自死とマスメディアについて意見を訴える#3「遺書」。序盤にして、詞にあるように”終わりなき苦痛の洪水”。

それでもなお、重戦車級のアグレッションで迫る#5「濁空」~#6「幻燈賛歌」と続き、暗鬱かつ幻想的な雰囲気を持つミドルバラード#7「暁闇」へとなだれ込む。前半からあまりにも絶望的な雰囲気とヒリつく緊張感に支配されています。

インスト曲#8「2.07」を境に後半は少し鬱屈とした重い空気はやわらぎます。哀愁とメロウさを抱いて疾走する#10「悲シミノ果テ」、アコースティックからパッと開かれていく#12「溺れる魚」を配置。

メロコア的な明るさを持つ疾走曲#13「名も無き夢」、一筋の光が差し込むメロディアスなシングル#14「モノクロの景色」で希望をも見せてくれます。その中でバンドの懐の深さや構成の巧みさを感じますが、作品自体の流れや雰囲気を維持したまま変化をもたらしている。

しかしながら、ラストを飾るのは11分に及ぶ大曲#15「朽木の塔」。負の原液そのものを歌と演奏でひたすら吐き出し続けるこの曲は、キャンパス全てを黒で塗りつぶしてしまうような、どん底に叩き落す感覚に陥ります。

上辺だけの前向きを否定し、血の涙流しても生きろと訴える。終盤の逹瑯氏の叫びは、あまりに凄くて身震いします。魂の叫びとはこのこと。それほど強烈なラストであり、本作を黒く黒く輝かせている。

インディーズ期から追い求めてきた“負の一大絵巻”は本作が集大成。それと同時にムックというバンドも一つのピークを迎えた作品だといえます。

暗闇に手を伸ばし、暗闇から手を伸ばそうともする。暗鬱な世界観だけではない深い情念が本作にある。

鵬翼(2005)

約1年2か月ぶりとなる5thフルアルバム。前作で負の路線に区切りをつけ、本作からは明らかに目指すベクトルが光や優しさに向かっています。

ジャケットは白く、鳥が翼を広げて羽ばたいているのが象徴的。3枚のシングルはポップを押し出していましたが、アルバムを通すと明も暗も含んだ上での前進が示されています。

十八番といえる重量疾走曲#2「サル」、孤独の苦しみを悲痛なヴォーカルとスピード感あるベースリフで表現する#3「赤線」、歌詞も音もヘヴィ一辺倒で生きる価値を訴える#11「モンスター」など従来の持ち味を出した楽曲は存在します。この辺りは既存ファンにとっての安心材料といえるでしょうか。

本作から明るくなったとは言われますが、上記の曲の歌詞がわりとディープなことを感じてか、急に明るくなったとは改めて聴き直しても思わない。

体は暗闇から完全に脱してないけど、心はそこを抜けだしている感覚というか。自然な流れで”明”の表現に向かっているように思います。

じんわりとくる優しさや温かさは本作の鍵。女性視点で描かれた#5「1R」、懐かしい思い出を蘇らせる#6「昔子供だった人たちへ」、哀愁の冬バラード#12「優しい記憶」、力強く前を向いたラストの#14「つばさ」。意識と音の変化をまざまざと感じます。

こんなのはムックとは違うという方もいるでしょうが、所々で彼等らしいメロディやレトロな音使いがうまく調和し、ポジティヴな温かみに繋がっている。シングル曲#4「最終列車」は特にムックらしさを一番に感じますね。

リリース当初から賛否はありましたが、前向きな変化として捉えられる作品です。むしろMUCCの以降の作品を通すと余計にそう思える。ネガティヴな感情を訴えるように吐露してきた彼等の転機となった一枚。

補足として、通常盤の初回ボーナス・ディスクに収録されている「遮断」が、隠し玉として用意された邪悪ヘヴィ曲なので聴き逃さないように。

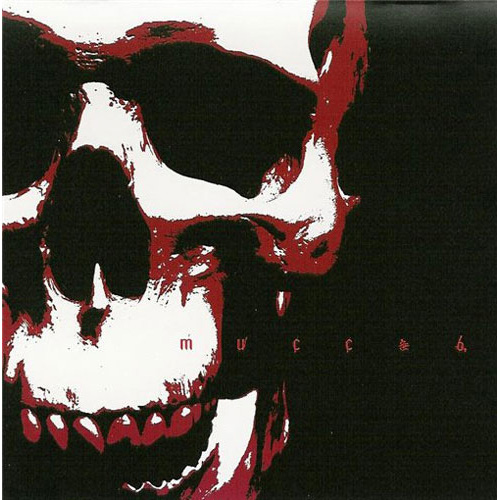

6(2006)

4ヶ月連続リリース第3弾となる日欧同時発売の6thアルバム。本作発表後に初の日本武道館公演を敢行。

9曲入りでずっとミニアルバムだと思っていましたが、一応6枚目のフルレングス作品らしい。メンバー自身が「前作『鵬翼』がシングルだとしたら、この『6』はカップリング」と発言していた作品。

流れとしては陰→陽へというはっきりしたものがあります。『朽木の灯』までで聴かせた重苦しさと重厚感、さらに攻撃性が序盤で表れる。以降はロックンロール、パンク、バラードと様々なタイプの楽曲を詰め込んで構成。『鵬翼』でムックはイメージをぶっ壊しましたが、軽やかに自由さを謳歌しています。

漆黒のヘヴィネスで#2「空虚な部屋」は朽木の流れを汲み、冒頭のリフで一閃するファストチューン#3「赤い空」は強烈の一言に尽きますが、サビはやたらとメロウな仕上がりでその二面性に驚かされます。暗く執念深い情念と入り組んだ構成の#4「はりぼてのおとな」もまた初期に通ずる空気感がある。

以降はガラッと空気感を変えてきます。#5「フォーティーシックス」の威勢の良いロックンロールだったり、友達の宗教勧誘を歌詞にした#7「春、風の吹いた日」だったり、昔だったら絶対やらなかっただろう#8「夕紅」の青春パンクだったり。

ミニアルバムに近い曲数だからこそのスカっと感があり、丸腰で突っ込んでおくような勢いがある。これは他のアルバムにはない味。

ラストは侘しくも哀愁のあるバラード#9「遥か」で再び雰囲気を変えて終わっていく。意外と落ち着きのある締めくくりが良い。ちなみに唯一、バンドスコアが発売されているアルバムでもあります(他はベストアルバムのみ)。

極彩(2006)

約半年ぶりとなる7thフルアルバム。精力的というか働きすぎというか。1年ちょっとでアルバム3枚出しているし、シングルも立て続けに出してるし、恐ろしい。それに初の武道館公演を経験。昨年からは海外にも飛び回るようになりました。

先行シングル4枚がポップで固められていた割に、アルバムになるとヘヴィのギアが入る。『極彩』のタイトルの通りに様々なタイプが収められています。

方向性としては『鵬翼』の延長上にあるのは間違いないですが、もっといろんなことへ挑戦している。『鵬翼』が殻を破ったとしたら、雑食ぶりが本格的になったのは本作からかもしれません。

#2「極彩」や#3「嘆きの鐘」といった重量級ナンバーがもたらす安心感。これぞというヘヴィネスを叩きつける反面、全体を通した新機軸が目立つ。

過去の曲名を歌詞に組み込んだ哀愁のロック#5「月光」、地元の先輩バンドのラヴィアンローズに捧げた#6「パノラマ」、ベースリフで牽引する#9「キンセンカ」、暗鬱なインダストリアル・チューン#11「25時の憂鬱」など。新しい自分たちに出会うための変化が見られます。

特に驚かされたのは、沖縄民謡を取り入れた#13「優しい歌」。ライヴではアンコール等の終盤に演奏され、全員が一体となって「ラララ」と合唱をする曲として親しまれています。そして、バンド屈指のシングル曲#14「流星」の締めくくりが儚くも美しい。

それでも通常初回ボーナスディスクに収録されている「G.M.C」なんて露骨にスレイヤーっぽいデスラッシュで笑います。前作の「遮断」といい、どっかで負の感情を爆発させないとバンドなんてやってられねえんだと言わんばかり。

いい意味でまとまってないアルバム。それが散漫という印象をどうしても残しますが、曲単体ではおもしろいのが揃っています。極彩のタイトルの下に。ムックは何でもありの布石になったのは本作だと思います。

志恩(2008)

約1年3ヶ月ぶりとなる8thアルバム。先行シングル#4「ファズ」で聴かせた打ち込みによる軽快なダンスビートとロックサウンドの融合は、アルバムの布石だったのでしょう。

本作は明確なコンセプトである”ダンサブル”、”民族テイスト”という2つのキーワードを軸に練られた作品です。電子音を導入した曲が多く、さらには今まで薄かった異国情緒が感じられます。

初期ほどではありませんが、ダークさも一定量は戻っています。当然ながら彼等らしいメロディも同居する。

エスニック風のギターリフと打ち込みサウンドが斬新な#2「梟の揺り篭」、忙しないビートとメタル砲撃の#3「塗り潰すなら臙脂」と変わらず序盤は攻撃的。歓迎されるべき変化だと感じる人は多いかもしれません。

中盤以降は今回新たに取り入れた”ダンサブル”、”民族テイスト”というスパイスの効いた曲が主導権を握っていきます。#7「アンジャベル」、#11「空忘れ」と昔の彼等の音を思えば考えられない曲。重低音の強度は意識しながら、表層は踊ろうぜ的なサウンドデザインを施しています。

そして、トライバル・サウンドを軸にずっしりとした重量感、壮大さでもってつづられていく#10「志恩」は表題曲らしい仕上がり。ちなみに#10「志恩」はCOALTAR OF THE DEEPERSのNARASAKI氏によるアレンジだそうです。

ストリングス・アレンジの効いたドラマティックなバラード#8「小さな窓」、へヴィメタル風イントロのフェイクから開放的なメロディと疾走感が印象的な#12「シヴァ」というユニークな楽曲も存在。

最終曲となるシングル#13「リブラ」では、絶望から希望へと向かうようにヘヴィなサウンドがメランコリックに開けていく。コンセプトにそこまで沿ってないこの曲であえて終わる辺り、MUCCはこういう天邪鬼な面がある。そうでなければ、この大きな変化には踏み切れていないのかもしれません。

球体(2009)

1年ぶりとなる9thアルバム。2枚のシングル曲#3「アゲハ」、#10「空と糸」がL’Arc〜en〜CielのKen氏によるプロデュース。

作品としては、海外公演を通したラウド系ミュージックからの刺激が大きいという。打ち込みが主体だった前作から、再び激しいバンドサウンドへと回帰しています。

ニューメタルという拠り所がバンド自身にあるせよ、本作はオーソドックスなハードロック/メタル寄りだと感じます。リフの切れ味は健在ですが、増量したギターソロだったり、時にはメロスピっぽく感じる箇所もある。

バンドサウンドへ回帰はしてますが、かつてのようなKORN的なサウンドとはまた違う形にはなっている。Avenged Sevenfoldっぽい変化が近いか。

本作を一番に象徴する#2「咆哮」は、メタルの激しいアグレッションと”決意の時が来たなら 声からして叫べ”と自ら鼓舞する詞が聴き手を奮い立たせます。シングル#3「アゲハ」や#10「空と糸」も激しいロックサウンドが主体で、シンプルに攻撃性とエモーションを打ち出している。

かと思えば前作を踏襲した電子音を組み込んだ#7「オズ」があり、ミヤ氏の亡くなった祖母に宛てられたという7分半の#9「讃美歌」が異色の鎮魂歌として置かれています。

6thアルバム『極彩』辺りに通ずる多彩さがあり、カタログのひとまとめ的な作品に仕上がっている印象はあります。ただ、音自体は重く硬質な印象を残しますが、昔のような濃い世界観は出せていない。

それが大人になったということなのか、成熟したということか。これまでの変化に適応できなかった人への処方箋としての効果が、本作にはあります。

カルマ(2010)

約1年半ぶりとなる10thフルアルバム。前作『球体』では生音メインでメタル色を強めた作品でしたが、本作ではそれを鮮やかに反転。デジタル化を推し進めた作風です。

『志恩』よりも小奇麗な電子装飾とフロア寄りのダンス・グルーヴを重視。ここまでクラブ/ディスコ要素を前に出してくるとは思ってもみなかったので、ピコピコの電子音と4つ打ちで固める#1「Chemical Parade」から驚きが大きい。

ということで過去最大の問題作。むしろ賛否でいえば否の意見が多い。ミヤ氏のその時の趣向に左右されるバンドの特性はありますが、かなり振り切ったなあと。#11「ライオン」というお約束ヘヴィはあっても、エレクトロ・ムックというセールスポイントを打ち出しています。

#2「フォーリングダウン」、#4「ケミカルパレードブルーデイ」では重厚なバンド演奏と明滅する電子音が巧く融合しており、その端々からは彼等らしいメロディが顔を出す。

#7「カルマ」を境界線にして前半はデジタル色強め。#3「零式」におけるデジタルの波、レディオヘッド意識の#6「アイアムコンピュータ」などが並び、作品の表情を決定づけています。

こんなのムックじゃないという批判も大いに結構。自分たちが今やりたいことを表現するという断固たる決意。リスナーが持っているバンド像を完全に壊しにいってる感あり。

後半の楽曲は、ノーマルな曲を置いたと言いますが、振れ幅の広さをアピールしたような形。ジャズっぽい落ち着いた佇まいで聴かせる初の全英詞曲#8「堕落」、豪勢な音色とファンキーなビートが扇動する#9「サーカス」、ピアノバラード#12「羽」とバラエティは豊か。

手慣れたものだなあと感心する一方で、面白みには欠けます。ゆえに後半でももっと派手なアピールがあっても良かったんじゃないかなとは感じます。

そこまで悪く言われる作品か?とは思いますが、「カルマ、てめえだけはダメだ」的な人が多いのは理解できます。

シャングリラ(2012)

結成15周年を迎えての11thフルアルバム。”エレクトロ・ムックと多様化”というのが近年のMUCCの印象。インタビューでは、「今回はエレクトロをスパイス風に使った」というが、その通りにロック・バンド然としたサウンドで牽引しつつ、電子音がバランス良く配分されています。

獰猛なヘヴィネスを緩急自在に用いてツインヴォーカルで畳みかける#1「Mr.Liar」、重厚さと煌くデジタル・サウンドが融合した横揺れチューン#2「G.G.」、DAISHI DANCE氏の助力で見事な哀愁エレクトロを体現した#3「アルカディア」、バンド史上最大のヒットシングル#4「ニルヴァーナ」とこの序盤の流れは強く引き付けられる。

これ以降も様々な音楽に挑戦してきたことで多彩&拡大化した彼等のスタイルが示されます。ガレージ・パンク風の#5「ハニー」だったり、崩しの効いたジャズっぽい#7「ピュアブラック」、こっぱずかしくなる軽快な#9「Marry You」などなど。

何でもありで突き進むMUCCの姿勢が感じられます。ただ、その何でもありで何でもやりたがるのが賛否両論には繋がってるわけですけども。

壮大なスケールで綴られる#12「MOTHER」、北欧ポストロックの叙情味あふれたサウンドと逹瑯氏のエモーショナルな歌唱が噛み合った#13「シャングリラ」で飾る最後はかなりのインパクト。おまけの#69「MAD YACK」もかつての「遮断」クラスの破壊力があって良いです。

バンド自身が15年を迎えて、負の路線だった初期から、ここまで煌びやかな音色を響かせるようになるとは思っていませんでした。しかし、ヴィジュアル系とはジャンルではなく文化です。

何でもありで、破壊と再生を繰り返してきたからこそのヴィジュアル系。他の界隈のバンドやアーティストとの交流が積極的だったMUCCだからこそ、この多彩な色を持った作品が生み出せたのだと感じます。

THE END OF THE WORLD(2014)

約1年半ぶりとなる12thフルアルバム。エレクトロの印象が強かった近作と比べ、もっとバンド然とした生音の主張を強めています。フォークや昭和歌謡といった彼等の重要成分にしても、ここ数作で一番に滲み出ているように思います。

意表を突く表題曲#1「THE END OF THE WORLD」からそうですが、あまり背伸びせずにいい意味で自然体で制作されたのかなと聴いてて感じます。

久しぶりに激しいシングル曲であったトランス系メタルコア#2「ENDER ENDER」、重厚かつ切れ味鋭い#3「Ms.Fear」といった序盤では、MUCCはこうでなくっちゃというヘヴィ大爆撃をかます。

そしてメロディアスな歌ものとして新鮮な聴き心地の#5「Tell Me」、希望と共に突っ走るストレートなロック・チューン#10「World’s End」も用意。

本作にも様々なタイプの曲があるとはいえ、前作ほどガチャガチャしていないように感じるのは、音色をある程度絞った形で作られているからでしょうか。適切な引き算が生きています。

そんな中でも#8「JAPANESE」や#11「死んでほしい人」といったバラード調の曲が印象に残る。前者はピアノやストリングスが物悲しさとスケール感を助長し、後者はBUCK-TICK御大の「Jupiter」を意識してそうな気がする壮大な楽曲。

”死んでほしい人なんて、この世界にいらない言葉”と全てを慰謝するように放つその背景には、結成して17年が経ち、様々な経験を通して人間としても懐が深くなったのもありますが、これまで以上の包容力と温かさに思わず涙腺がゆるむ。

正直なところ、パンチが効いた作品かといえばそうではない。ただ、わりとバランスが保たれているので、まとまりと流れを感じられる作品になってます。ガンズのあれをネタとして盛り込んだ#9「Hallelujah」みたいな曲をやる余裕もあるし、やっぱり自然体といえるアルバムなんじゃないかなと思います。

T.R.E.N.D.Y. -Paradise from 1997-(2015)

TVアニメ「金田一少年の事件簿R」のOPに使用されたシングル『故に摩天楼』に続く、7曲入りミニアルバム(「故に摩天楼」は本作には収録されず、次のフルアルバムに収録)。全て新曲で構成されています。

本作に関しては、ライヴ映えしそうな曲が多く揃っています。フルアルバムだともっとバランスを考えるところだと思うが、ミニだからこその攻めという姿勢が感じられるでしょうか。

「90年代のダサかっこよさ」がコンセプト。彼等が青春時代に聴いて育った90年代のHR/HM~ミクスチャーの拡大解釈、それと2015年を繋げ合わせたラウドミュージックといった趣。

近作で顕著だったEDM×ラウドロックの時流に本作も乗っかっている印象のほうが強いです。しかしながら、豊富なアイデアを自由に詰め込み、 転調多め、長めの尺できっちりと仕上げる辺りは流石。ゴージャスな変貌を遂げていく7分46秒の#1「睡蓮」は本作の筆頭株です。

#5 「レインボー」での歌謡性がもたらすホロリ哀愁、またメロディアス疾走系でありつつ、シャウトや激しいリフで急に振りきれる#3「B.L.U.E ~Tell me KAFKA~」等も良いスパイスとなっている。この辺の引き出しの多さは、MUCCの雑食性のたまものか。

さらにラストの今宵をぶっ飛ばすメタル・チューン#7「TONIGHT」で豪快な締めくくり。現在でもライヴの終盤を飾る曲として演奏頻度は高い楽曲となっています。

ここ数作は詰め込み過ぎ、いろいろやりたがる傾向にあるので、40分ほどのボリュームでスカッとさせてくる本作は、ちょうどよく聴ける作品。

脈拍(2017)

約2年半ぶりとなる13thアルバム。ラルクのKen氏によるプロデュース。本作は、近作以上にMUCCらしい幅広いバリエーションがあり、懐かしいムック臭さがあります。20年分の思い出がいたるところで出てきますが、同時にこれからも示されている。

前半#1「脈拍」~#7「EMP」までは初期から『朽木の灯』頃までのテイストを感じさせる曲が多いですね。いわゆる負の路線だった時期の香り。

冒頭を飾る#1「脈拍」や#2「絶体絶命」に#7「EMP」等は、モダンヘヴィネス系リフを織り込みつつ、近年のMUCCらしさを同居させるのに成功しています。#4「KILLEЯ」では、ラウド系要素を脈絡なく繰り出しながらX JAPANに着地する自由さが痛快。

#8「故に、摩天楼」~#14「ハイデ」の後半においてはメロディアスな側面が浮かび上がっています。しかしながら、エレクトロ・テイストは以前より控えめ。ポップスとしての馴染みやすさがあり、MUCCらしい哀愁が乗っています。

#11「勿忘草」における演歌にも近い情緒、LUNA SEAを意識したという疾走曲#12「シリウス」は、アルバム後半にキラリと光る。フォーク・ソング的な哀感やMVを故郷・茨城で撮るなど原点を思い出させる#14「ハイデ」の歌心もまた染みます。

曲調を広げた『鵬翼』や『極彩』は近い感触ですが、長い年月をかけて熟成したバンドが奏でるからこその新鮮さがあります。いつも通りに収録時間を69分に無理やり持っていくのムック的な様式美(笑)。

コラボもした同名の赤モジャに負けじと活動を続け、20年走ってきての集大成となる本作。節目を飾るのに納得できる作品だと感じました。

壊れたピアノとリビングデッド(2019)

約2年ぶりとなる14thアルバム。全9曲約41分収録。バンド初の有期限活動休止も経験。そして期間限定メンバーとしてキーボーディスト・吉田トオル氏が参加。

もともとはアウトテイク集をミニアルバムとして出すつもりだったのが、“ホラー”と”鍵盤”と2つのコンセプトが定まったことでフルアルバムとしての完成に至ったとか。

しかしながら、MUCC的なヘヴィネスと昭和歌謡色はそのままで、スピード&ヘヴィの#2「サイコ」やレゲエも組み込まれた#3「アイリス」は問答無用で彼等の特権として幅を効かせます。

軽妙なジャズ・アプローチ、オーケストラな装飾もあれど、効果はわりと限定的というか。あくまで添え物といった感じの方が強いですね。そこがコンセプトの割にはという気がしないでもない。

とはいえ、リンプ・ビズキットっぽい#5「In The Shadows」は昔ながらの味を出してきたり、手を変え品を変え的な部分がある。後半の楽曲は新鮮味を感じるものが多く、#6「積想」はジャズやオーケストラアレンジの効いた壮大な冬のバラードで中盤を飾る。

ごちゃ混ぜロック的な小気味良さがある#8「カウントダウン」、ラストを飾る#9「Living Dead」では轟音系ポストロックにも迫るアプローチでバンドの力量を物語ります。

前作が結成20年を迎えての集大成としての作品だったからか、制約やキーワードを設けることで新しいMUCCへと向かった感じでしょうか。自分たちの思うがままに転がり変わり続けようという意志は、20年を超えても貫かれている。

惡(2020)

約1年4か月ぶりとなる15thアルバム。全16曲収録ですが、隠しトラックがあったり、エムコード版だと+2曲だったりで、かなりボリュームがある作品。正式→サポートへと変更になったものの、吉田トオル氏が引き続き参加。

ミヤ氏が各インタビューで「前作よりも本作の方がMUCCらしい」と語っています。全曲ではないですが、ライブで先行披露/発売した曲から精度を上げてアルバムに入れていくスタイル。

そして、2020年にコロナ禍に突入してから製作したという曲が4曲ある(「悪」「アルファ」「目眩」「DEAD or ALIVE」)。追及したのはリアルさであり、生きた感情ですが、そのエネルギッシュさとメッセージ性が本作には宿っている。

吉田トオル氏の参加でキーボードやシンセなどの装飾はあるにせよ、コアなバンドサウンドへの回帰は感じるところ。作品としてはキャリアを総括したような、これまで押し広げて披露してきたバンドの要素がギュッと詰まっている。

結成20周年に発売された『脈拍』もそういった印象が強かった。ですが、楽曲単体としての強さ、アルバム全体としての強さの両方に本作は説得力があります。

冒頭を飾る#1「惡 -JUSTICE-」は近年の彼等の要素が最大の凝縮と膨張のもとで吐き出され、初期のスタイルを踏襲した#2「CRACK」と#3「アメリア」、lynch.の葉月氏と共に奏でるエレガントな暴力#9「目眩」の攻撃性。

さらにはストリングスを重ねて美しさと切なさに拍車をかける#7「COBALT」や#13「アルファ」、逹瑯氏の他界した父親について書かれた#10「スーパーヒーロー」など収録。#16「スピカ」における美しいエンディングがまた本作を輝かせている。

ナタリーのインタビューにあったミヤ氏の「40歳の人間が作った音楽」という言葉が印象的で、MUCC(ムック)の活動から23年の後に生まれた、これまでと今をリアルな感情と血で繋いできた証としての作品という趣が強い。

彼等の変化の歴史も本作で紐解けるような感覚があります。

新世界(2022)

結成25周年。約2年ぶりの16thアルバム。24年在籍したオリジナルメンバーのドラマー、SATOち氏が脱退。3人体制での初アルバム。

サポートに引き続き吉田トオル氏(Key)、新たにドラマーのAllen氏(Serenity In Murder)が参加。Allen氏は#11「Paralysis」の作曲にも携わる。

雑誌『MASSIVE VOL.40』においてミヤ氏は本作について、テーマとしては”時代に寄り添う作品”にしたかったとのことで、”(20年を境に変わってしまった)今の環境を受け入れようと頑張っている人の隣にいたい”という考えがあったそう。

また音楽としてのテーマは再び同誌から引用すると「音楽的には90年代のミクスチャーに戻ること。メロディ的にはブルースをやりたかったこと。自分の好きなものと自分の中のMUCCらしいものを以前よりも上手くくっつけることができるようになった」と述べています。

近年のMUCCらしいし、MUCCらしからぬ部分もある。収録曲数分の広がりとバラエティは、前作『惡』にも感じられたこと。ですが、『惡』は集大成感と時流に対抗しようとする強さがありました。

本作は自然体のラフさと自由さが目立つ。前半の曲はそれこそお得意のヘヴィ・チューンが並びますが、ブルースとサイケの要素が混ざっていく#5「パーフェクトサークル」辺りから『新世界』の意味が見えてきます。

#6「HACK」や#9「R&R Darling」のような心地よいグルーヴ、#7「NEED」の遊び心、#10「COLOR」における逹瑯氏のラップ風歌唱とゴスペル要素はバンドの表現と作品の横幅を拡げる。一方で#8「未来」や#13「いきとし」が作品の深みに寄与し、バンドが常々向き合ってきた”生と死”をテーマに、世界情勢を憂う言葉が並ぶ。

”拝啓 50年後の僕たちはまだ争っていますか?”は、過去で言えば「9月3日の刻印」の詞と共に残っていくものでしょう。ただ、その頃よりもストレートな詞の表現になっています。

録音に対する意識を変えたというアナログ・レコーディングへのこだわり。最終曲「WORLD」で向かう彼等なりのPEACE。全編を通すと相変わらず風呂敷広げすぎ、いろいろやりたがるという印象は残ります。

ですが、80年代~90年代のリバイバル要素、現行から未来につながるだろう新しい要素も”MUCCに集約していける強み”は発揮されている。手堅さよりも変化し続ける姿勢を『新世界』でも示しています。

どれから聴く?

興味がわいたけど、作品が多すぎてどれから聴けばいいかわからない。教えて!

MUCCは音楽性が作品ごとにどんどん変わっているので選ぶの難しいですよね。

初期”ムック”は暗黒感とニューメタル色が強い。中期はエレクトロなアプローチを取り入れて雑多な内容となり、現在は遊びを入れつつ総集編と思える作風という印象でしょうか。

あえて初期は除いて今回は暗黒路線から光を求め始めた時期の5th『鵬翼』、人気曲「ニルヴァーナ」を収録していてバラエティに富む12th『シャングリラ』、MUCCの歴史の総集編となった15th『惡』をオススメします。

入りやすさを重視しつつMUCCの良さがギュッと詰まっていますんで。この辺りを聴いてからヘヴィなムック期に入っていくのが良いはず。