2025年読んだ本一覧②

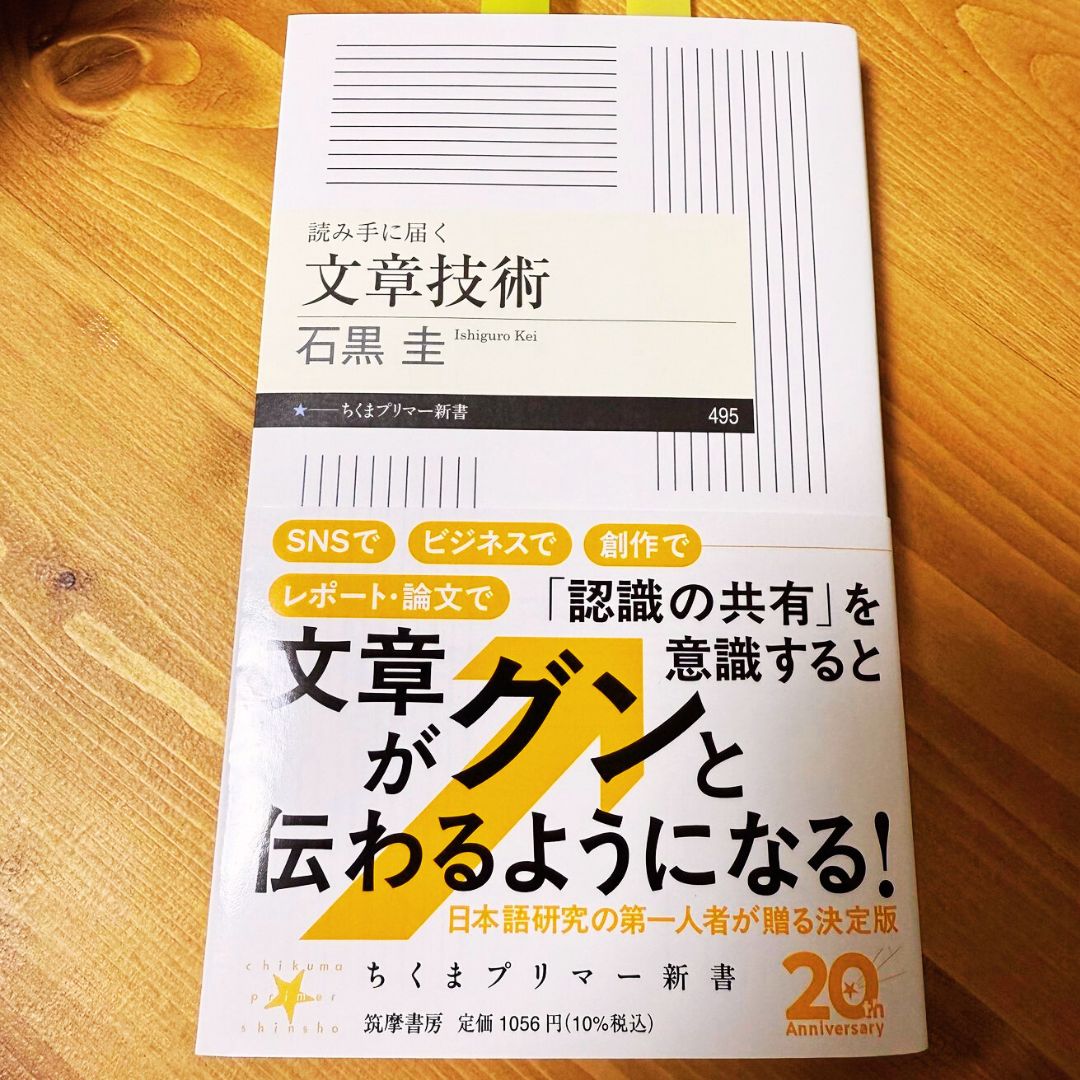

石黒圭『読み手に届く文章技術』

著者の過去作だと『文章は接続詞で決まる』を読んだことありますが、本著は生成AIの話から始まり、現代で上手く書くためのコツを伝授。読み手に伝わるための配慮だったり、引用だったり、テキストAIとの向き合い方だったり、ヒントになりそうな部分はある。ただ、何十冊も文章術の本は読んでいるが、あまりオススメはできないのが正直なところ。いろいろと回りくどい言い回しをしているように感じるので。

文章の構成をテキスト生成AIに任せてしまうと、考えるというもっとも大事な基本作業を機械任せにしてしまうことになるからです。そこまで機械任せにしてできた文章は、 もはや自分の書いた文章とは言えません。書くことは考えることであり、考えることは書くことです

『読み手に届く文章技術』p173

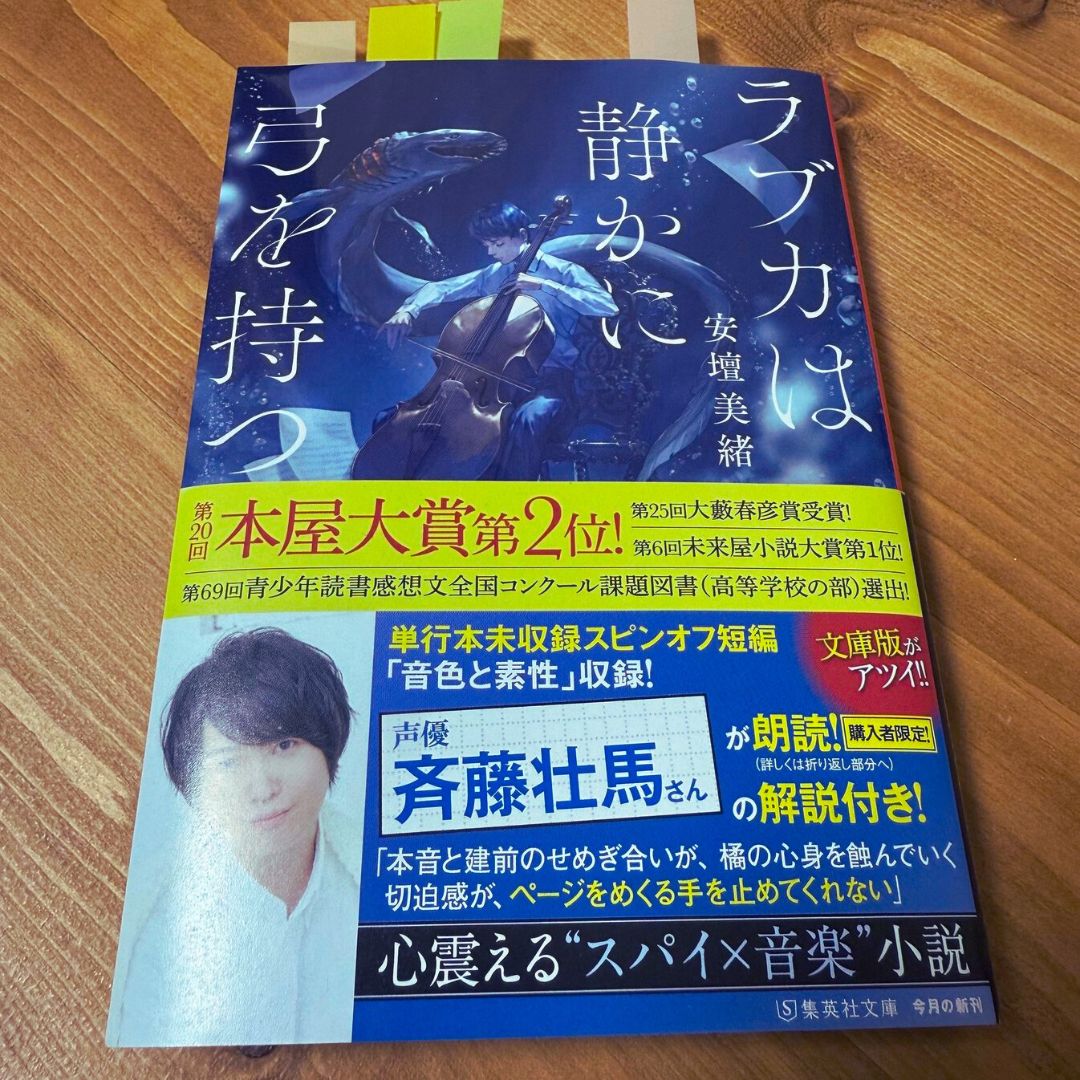

安壇美緒『ラブカは静かに弓を持つ』

音楽の著作権管理団体に勤める主人公が、違反疑いのある音楽教室に潜入調査に赴く。幼少期にチェロを弾いていた彼が、その音楽教室に毎週通うたびに講師や他の生徒たちと親交を深めますが、裏切りの罪悪感は常に消えない。心の機微や音楽を演奏する良さが伝わる物語。本著は実際にあったJASRACとヤマハで起こった訴訟をモチーフに描かれている。音楽描写の巧みさ、著作権問題、人間ドラマが上品に奏でられていてオススメです。

見知らぬ外国の塔の上から降ってくるかのような美しい音色が、閉じ切った魂の外縁を撫でていた。早朝の雨を思わせる柔らかな旋律が、静かに心へ着地する。その中心に辿り着けるのはもう、音楽しかない。

『ラブカは静かに弓を持つ』p77より

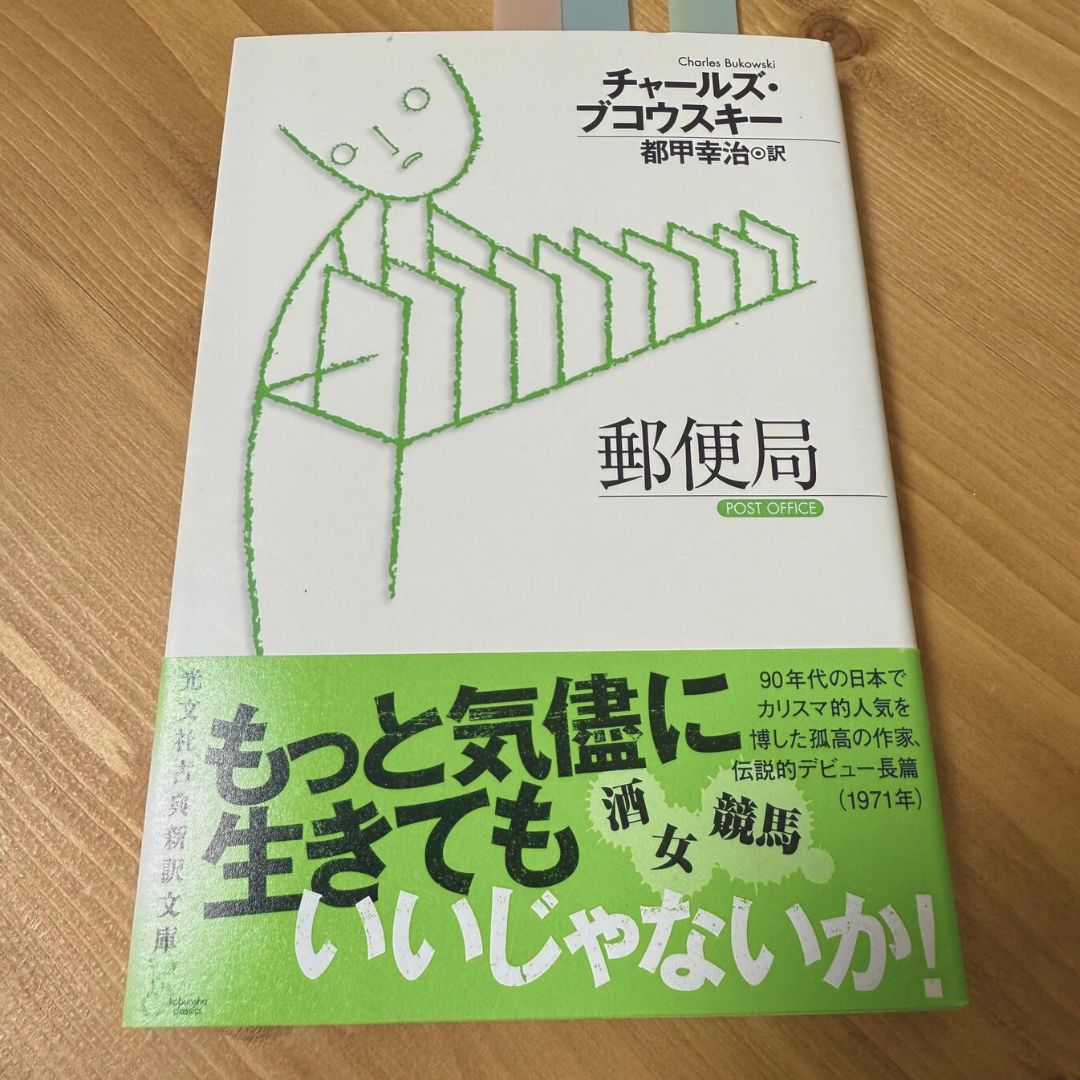

チャールズ・ブコウスキー『郵便局』

長編デビュー作。自身の分身といえるヘンリー・チナスキーを登場させる自伝的小説で、女・酒・競馬三昧というスタイルがすでに出来上がっています。ですが、本著では労働の不条理・残酷さがより目立つ感じ。実際に著者は郵便局に50歳手前まで11年勤めあげ、前半は配達員、後半は仕分け係。その両方で理不尽はある。それでも簡潔で勢いのある文章、ユーモアと皮肉が効いてて面白く読めます。

十一年! この郵便局にやってきたときからポケットの中の金は十セントだって増えちゃいない。十一年。夜はいつも長かったけど、月日はすぐに過ぎちまった。もしかしたら夜勤のせいかもしれない。あるいは、同じことを何度も何度もしたからかもしれない。少なくともストーンのもとにいたときは、次に何が起こるかなんてわからなかった。でも今は驚くようなことなんて何もない。十一年が頭の中を駆け抜けてった。この仕事が人々を食い尽くすのをおれは見た。やつらは溶けてったみたいだった(p262)

『郵便局』p262~263より

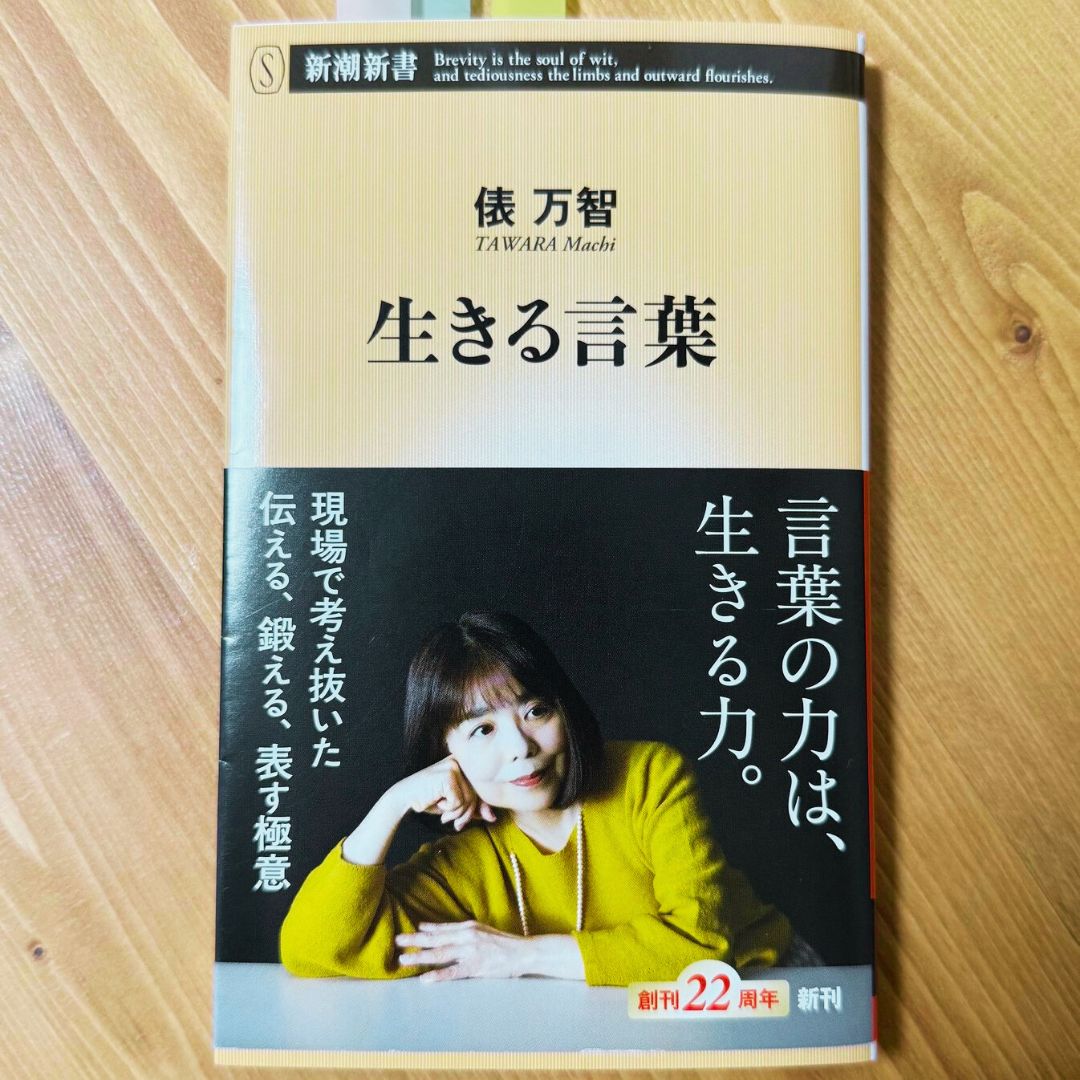

俵万智『生きる言葉』

言葉についての向き合い方、伝え方、おもしろがり方、遊び方など。人付き合いや家族、また歌人としての経験を基に語り掛けるような口調で書かれていて読みやすい。途中途中で短歌が入る構成も良い。第4章まるごと”クソリプ”について丁寧に書いていたのは笑いました。

人と話すとき、SNSに何かを書きこむとき。何を言うかと同じぐらい、何を言わないかを考える。誰に向けての言葉なのかを意識する、発してしまう前に、一呼吸おいて確認したい。言葉が簡単に届けられる時代だから、なおさらである

『生きる言葉』p184より

井出留美『私たちは何を捨てているのか』

食品ロスがどういった問題を引き起こしているのかがよくわかる本です。環境問題にこんなに影響していることを恥ずかしながら知らなかった。昨年から続く米高騰、コンビニの廃棄、消費期限と賞味期限。卵の話は特にタメになります。

食品ロスの三つの3

『私たちは何を捨てているのか』p214より

1. 地球上の二酸化炭素排出量のうち、3分の1が食糧生産の過程で発生している

2. 環境に負荷をかけて生産された食料の3分の1にあたる13億トンが捨てられている

3. 気候変動を防ぐためにできる10のことの第3位は、食品ロスを減らすこと

気候変動の一因が食品ロスにあるということはほとんど知られていない。本書は、食品ロスと気候変動や食料システムとの関わりを、いかに「自分ごと」としてとらえ行動に移していくかをテーマに書いたものである

『私たちは何を捨てているのか』p242より

茨木のり子『自分の感受性くらい』

”自分の感受性くらい 自分で守れ ばかものよ”で知られる表題作を始め、詩集だけにすぐ読めてしまいますが、心に残る言葉が多いです。表題作はいわずもがなですが、他に「殴る」が良かった。

宮崎拓朗『ブラック郵便局』

ブラックのレベルが想像よりもはるかに上過ぎて、そのひどさに唖然となる。無理ゲーなノルマ、ハラスメントに寛容、内部告発者潰し、局長会の闇、政界との癒着。逆コンプリートっぷりが本当にヤバい。あぶりだされていく闇を知るためにページを進める手は止まらないが、郵便局でこれから働こうとする人は止めたくなる。

郵政の取材を始めてから4年がたとうとしていた。この間に目の当たりにした出来事を思い返すと、無力感が混ざったような怒りが込み上げてきた。保険の不正販売問題で多くの高齢者が不利益となる契約を結ばされたのも、郵便配達の現場で精神のすり減るような労働管理が行われているのも、もとをただせば厳しい経営環境が背景にある

『ブラック郵便局』p235より

信田さよ子『なぜ人は自分を責めてしまうのか』

コロナ禍以降に開始したオンライン講座をベースにした新書。「すべて自分が悪い」と自分に説明をつけ、自分を悪いとすることで、世間の合理性を獲得する。これが自責感だと本書で初めて意味を知る。基本的に家族間にまつわる問題が多めで、親子関係に悩む人が読んでみるべき本ではないかと。

著者は自己肯定感という言葉を激しく嫌っていますが、そういえばイチローさんも「自己肯定感って気持ち悪い言葉」って動画で言っていたことを思い出しました。

本書を最後まで読まれた方には、その理由がおわかりになっていただけるだろう。自分で自分を責めることの残酷さと、自己肯定感を上げ下げすることの奇妙さは表裏一体であることを

『なぜ人は自分を責めてしまうのか』p216より

外山滋比古『思考の整理学(新版)』

本書に出てくる朝飯前や寝させる、すてる辺りは既に実践しているし、加齢と共に忘却が勝手に実装されていってますが、タイトルの”思考の整理”を見直す点で読んで良かったなと思う一冊。

書く作業は、立体的な考えを線上のことばの上にのせることである。あまり構えないで、とにかく書いてみる。そうすると、もつれた糸のかたまりを、一本の糸をいと口にして、すこしずつ解きほぐして行くように、だんだんと考えていることがはっきりする

『新版 思考の整理学』p141より

人間らしく生きて行くことは、人間にしかできない、という点で、すぐれて創造的、独創的である。コンピューターがあらわれて、これからの人間はどう変化して行くであろうか。それを洞察するのは人間でなくてはできない。これこそまさに創造的思考である。

『新版 思考の整理学』p219より

慎改康之『ミシェル・フーコー 自己から脱け出すための哲学』

書くことと同様、読むことは、自分自身からの脱出のための主要な契機である。読書という体験がかけがえのないものとなるのは、自分がすでに持っている知識に新たな知識を上積みしたり、ましてや自分がすでに考えていたことを再び見いだして安心したりするときではなく、自分の見知らぬ世界が開かれて目がくらむときであり、自分に馴染みのない思考に巻き込まれて途方に暮れるときであるということを、フーコーの書物は改めて我々に思い出させてくれるのだ

『ミシェル・フーコー 自己から脱け出すための哲学』P188より