アメリカのオハイオ州デイトン出身のポストメタル・バンド。2003年に結成。幾度かのラインナップの変更を余儀なくされるもののオリジナル・メンバーのJason Watkins (Vo&Key)、Dave Mann(Dr)の2名を中心とした5人組で活動。

音楽的にはNeurosisやISIS(the Band)の流れを汲むポストメタルとよばれるものですが、作品を出すごとに変化を施し、アルバムごとにカラーが違う作品を生み出し続けています。

本記事では彼等が発表している全5枚のフルアルバムについて書いています。2020年代に入ってからはまるで音沙汰がありませんが、今後に動くことを信じています。

アルバム紹介

Time And Withering(2004)

1stアルバム。全4曲39分収録。2017年にリマスターされて再発されています。#3「Heart Easters」を除くと10分を超える尺の曲が並ぶ。初期からバンドのスタイルは確立されていて、鈍重と反復による長尺耐久戦。

スラッジメタルの重厚さと怒号が音に乗り移り、時折のアトモスフェリックな音使いで虚無に満ちた雰囲気をもたらしています。キーボードを担当するメンバーがいるのも特徴のひとつです。

どす黒いものを吐き出すかのような序盤から叙情的なパートへ移行、そしてまた暗黒へとなだれ込む#1「A Vivid Chaos」からはNeurosisに近い印象を受ける。3人がヴォーカルを兼任して叫び散らかすという手法もそう思わせる要因でしょうか。

一方で#2「Soil to Stone」はポストロック50%+スラッジメタル50%の構成比でつづられており、Rosettaを擁するTranslation Lossからのリリースであることに納得がいきます。

4分ながら最も残忍な#3「Heart Easters」で苦悶させ、#4「The Worn」は序盤から華美なオルガンの音色が厳かな雰囲気を醸し出し、3rdアルバム『Quietly』に通ずる虚無感に取り込まれていく。しかしながら、ヘヴィに振り切れていくのは御愛嬌。

1stアルバムからその力量を感じるものであり、イギリスのFACT Magazineが2015年に発表した【歴代ポストメタル・レコードTOP40】では、24位に本作はランクインしている。

The Ties That Blind(2006)

約2年ぶりとなる2ndフルアルバム。全6曲約66分収録。2018年にリマスター再発されています。この時期は前ベーシストが脱退後に正式メンバーが決まっていなかったため、本作ではBraian Cook(Russian Circles)が全曲参加。

These Arms Are SnakesのChris Commonがプロデュースを務めている。また、#5「At Arms Length」にてBrent Hinds (Mastodon)がゲスト参加しています。

前作を大きくビルドアップした形で、ヘヴィさとメロウさの両方を2段も3段もレベルを上げてきました。その証明として前半を飾る2曲があります。

#1「Baobab」は10分半の楽曲となりますが、ドスの効いた低域咆哮と重厚なリフで大地を荒らしたかと思うと、5分30秒前後からは一気に音数を絞って安寧のポストロックへと転身。そこからは轟音と叙情のスパイラルでクライマックスへと突き進んでいきます。

MotA史上最長曲となる15分30秒を数える#2「No One Wished To Settle Here」。初期にして彼等のポストメタル到達点といえる楽曲で、巨大な力による圧と大らかな美しさがドラマティックな進行のもとで高め合っていく。ここまでの過程でも、前作に欠けていた壮大さと幅広いダイナミクスの妙を堪能できるはずです。

クリーンパートの増量による効能。ただ、珍しいのはヴォーカルがそのスタイルを採用していない(クリーンヴォーカルは以降の作品にて登場する)。それでも浮遊感と重厚さが両立している辺りがMotAの強みといえます。

Explosions in the Skyのような叙情性が前半で発揮される#4「Harboring An Apparition」を披露しながら、逆に#5「At Arms Length」はBrent Hindsが参加して荒々しさに拍車をかけています。

ラストはISIS(the Band)の『Oceanic』への影響下を思わせ、Thinking Man’s Metalの彼等なりの回答といえる#6「Wake Me When It’s Over」を用意。次世代のポストメタルを牽引していく片鱗を本作で見せています。

Quietly(2008)

約2年ぶりとなる3rdアルバム。全8曲約55分収録。ギタリストのメンバー脱退、復帰。新ベーシスト加入を経て新たなラインナップで制作。

引き続きChris Commonがプロデュース。アートワークは、Mamifferのフェイス・コロッチャ(アーロン・ターナーの妻としても知られる)。

”静かに”というタイトルに加え、曲名は直訳すると#2「憎しみと心痛」、#5「幽霊の生成」、#8「美しい死体」といった言葉が並びます。現代人が感じている絶望や憎しみ、喪失感が作品のベースになっているとのこと。

変化としては作品が醸し出す浮遊感/虚無感が強まったこと、音が引き算されたことがあげられます。ゆっくりと侵すように重音を操りつつ、余白を増した楽曲構成。

咆哮やヘヴィなサウンドの迫力は変わりませんが、アンビエントへのアクセス向上と冷涼としたメロウな質感が増しています。また、Neurosisのように台詞のサンプリングを使用するようにもなっています。

地響きを巻き起こす重低音の進軍の中でNadja的なエレクトロニックな質感を加えた#1「Quietly」を皮切りにして、静穏な幕開けからスラッジメタルで蹂躙する#2「Hate and Heartache」、寒気のするキーボードの音色をアクセントに重量級のグルーヴが結びついていく#4「Guilt and The Like」が前半を形作る。

Julie Christmas(ex-Battle of Mice)がゲスト参加した#5「Generation Of Ghosts」は本作を象徴するようで、絶望感を引き寄せるギターの音色に彼女の柔らかなトーンの声が添えられます。やがては巨大なサウンドへと発展していきますが、その音に個の無力さを突き付けられる。

また、作品には#3「Pine Boxes」や#7「Medecine」のように小尺のピアノ間奏曲もそろえており、これまでとの違いを訴えている。

直訳すると”美しい死体”を意味する#8「A Beautiful Corpse」で溜まりに溜まった膿を全て吐き出すかのように、最後だけはどす黒い濁流が襲いかかる。

とはいえ以前よりも静の美学が前面に出ており、背筋に薄ら寒い空気が流れ込んでもきます。灰色のアートワークは、死霊が蠢く集合体に見えて仕方がない。

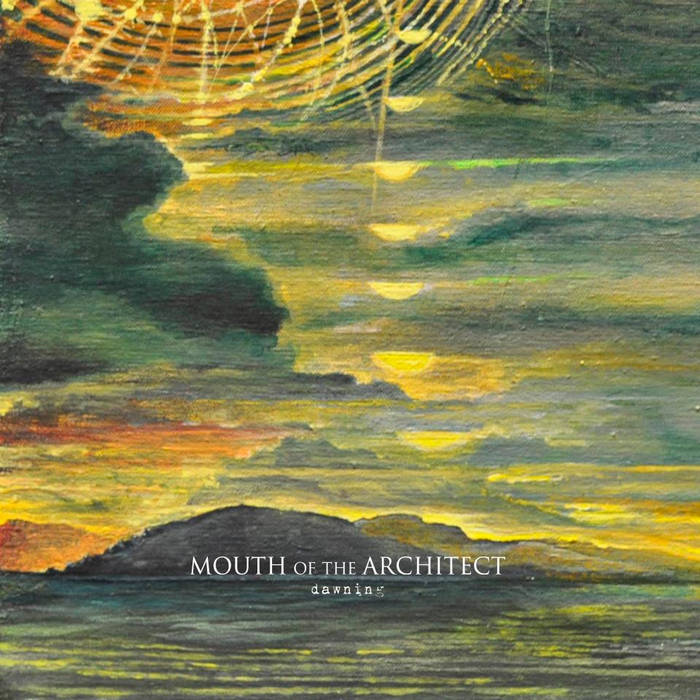

Dawning(2013)

約5年ぶりとなる4thフルアルバム。全6曲約53分収録。この間には4曲入りEP『The Violence Beneath』を2010年にリリースしていますが、それを含めても約3年のインターバルがあります。

ドラマーのDave Mannの肩の手術やバンドのラインナップの再考などのいろいろな影響があって、一旦ブレイクが必要だったそう。

本作は前作から加入したSteve Brooks(Vo&Gt)のスタジオで制作から録音までが行われ、プロデュースまでも一貫して自分達で行っている。それがこれまでと大きく違う点です。

また、”他の作品と同じにならず、なおかつ進歩することを心がけている”とMETALPATHSのインタビューでドラムのDave Mannは答えています。これまでの作品も少しずつのマイナーチェンジを施しながら、前進があったのは事実。

Dawning = 夜明け、明け方。キーワードは”軟化”でしょうか。『Quietly』は音の引き算/整理した結果、背筋が震えるような感覚を持つ不思議な作品ですが、『Dawning』は驚くことにはっきりと歌うパートがあります。さらにはこれまでにない色味と温かみも感じさせます。

閉塞感よりも開放感が勝り、太陽が届く場所で音楽をしている印象は強い。アコースティックな音色がもたらす郷愁、キーボードのエレガンスな優美さが嚙み合わさり、クリーンヴォイスが情熱を書き加える。地獄を見る重低音があるとはいえ、MotAは光と影の転生を繰り返しながら壮大な作品を作り上げています。

#1「Lullabye」から彼等の典型であるスラッジメタルに、歌とメロディという燃料を追加投下。”勇壮”という言葉を結びつけたくなるほどに、後半は激しい盛り上がりをみせます。

#2「It Swarms」や#5「Patterns」はさらに魅力的なハーモニーを奏でており、前者はプログレッシヴ・メタル的なアプローチからSF映画のような世界観に突入していき、後者ではトライバルなリズムとクリーンボイスを重ねて、潤いと救済のある場所へと向かっていく。

#4「How Tis Will End」は本作のハイライトといえる曲。11分の中で収縮と膨張を繰り返し、感情の山をいくつも乗り越えるポストメタル。そんな全6曲は、煌びやかで重厚な音と共にでる旅路であり、MotAが初めて奏でた未来です。

Path of Eight(2016)

3年4ヶ月ぶりとなる5thフルアルバム。全8曲44分収録とフルレングス作品の中では一番短い。”死後に肉体を離れた魂が、時空を超えて神々を超え、我々が来た無の世界へと引き裂かれるために旅する”というコンセプト・アルバム。

曲の制作方法を変えたそうで、以前は個人が持ち込んだリフを肉付けしていくやり方。対して本作では楽器編成や曲作りの幅を広げるべく、新しい楽器やエフェクトを使って、ジャムを繰り返すことでもっとスペイシーでプログレッシブで、ドゥームでないものを目指したとのこと(POPMATTERSのインタビューより)

本作での明確な変化は、楽曲のコンパクト化です。だいたいが4~5分で最長7分半ほど。お得意の粗暴スラッジメタルは要所で効果的に使います。曲の速度は変わらずにゆったりしていますが、前作と同様に静への重視が感じ取れ、アンビエンスの生業に密教めいた空気が大半を造形。マウスオブジアトモスフィールドみたいなのが広がっている。

クリーンVoで歌うパートが増え、ギターやキーボードがキレイに表層をなぞります。いつもと変わった導入で緊張感を高める民族音楽風味の#1「Ritual Bell」に始まって、3rdアルバム『Quietly』の雰囲気を思い出させる#2「Fever Dream」や女性ヴォーカルを起用した#3「The Priestess」で前半はその傾向が強いです。

しかし、#4「Sever The Soul」以降にお得意の重音爆撃が効果的に入ってきて、野獣感を増します(メンバーの容姿も相変わらず野獣)。メロウなギターと歌のハーモニーで神秘性を感じさせたところから一気にヘヴィに落とし込む#5「Drown The Old」、Mastodonを彷彿とさせるような#7「Fallen Star」とどんどんギアチェンジ。

作品全体を通した流れの上手さも際立ち、じっくりと醸成してきたところでラスト#8「Path of Eight」が最後の1分半で猛烈な怒りをぶちまけるごとき壮絶さを表現して終わりを迎えます。

飲みやすくなったけど、実はアルコール度数は高くなったみたいな効き目はあるかなと感じますね。彼等なりに静と動の新黄金バランスを確立し、スラッジとアンビエンスの両軸を上手く使用。

The Oceanにしろ、Russian Circlesにしろ数々のバンドがポストメタルを次なるフェーズに持っていってますが、彼等もそのひとつといえる作品に仕上がったと感じます。