2024年よかった本まとめ②

横尾忠則『言葉を離れる』

ワールドワイドに活躍する美術家が80歳を超えてなお創作する心の軌跡を、想定外の半生を振り返り綴ったエッセイ集。講談社エッセイ賞受賞作。

タイトルのわりに改行少なく言葉ぎっちりじゃねえかとツッコみたくなりますが、中身は氏の創作についての語りと半生を振り返るエッセイ集です。とはいえ、読んでて印象に残ったのは黒沢明監督が「主題は何ですか?」と訊かれると烈火のごとく怒ったというエピソード。わたしも過去に行ったインタビューで聞いてたので気を付けないといけない・・・。

創作をする人、しない人にも人生訓として心にとどめておきたい言葉の数々。あとは三島由紀夫氏を始めとした偉人オールスターズとのやり取りも読んでいておもしろい。

役に立つことを一生懸命、これをやることで社会に還元するとかいうことは人生じゃなくて、実に役に立たないことを一生懸命やることが人生なのかなということです。役に立たないこと、真面目なのかお遊びなのかふざけているのかわからないことをやるということことが人生にとってすごく重要なんじゃないかなと言う気がするんですよね

『言葉を離れる』p238より

松永K三蔵『バリ山行』

バリ山行のバリとはバリエーションルートの略であり、通常の登山道ではない道をいくこと(p35)。”純文山岳小説”と銘打たれた本作は、家族持ちのサラリーマン労働生活と臨場感ある登山の描写が半々ずつぐらい。

悪化していく会社の業績から家族を養っていけるかという先行き不安の危機、バリ山行に出向いたことで遭遇した一瞬で死と隣り合わせの危機。主人公・波多が直面するその事態を丁寧に描写しています。

労働も山も明確な答えを決して教えてくれません。共に人生は道なき道だと伝えてるようでもある。だからこそ人は悩み葛藤し、思考し行動する。オススメ小説です。芥川賞受賞作のわりに読みやすいですし(純文学とはそういうものだと言われそうですが)

ちなみに主人公をバリ山行に連れ出す会社の同僚・妻鹿(めが)さん。彼の登山アプリのアカウント名がMEGADETHなのは笑いました。

会社がどうなるとかさ、そういう恐怖とか不安感ってさ、自分で作り出してるもんだよ。それが増殖して伝染するんだよ。でもそれは予測だし、イメージって言うか、不安感の、感でさ、それは本物じゃないんだよ。まぼろしだよ。だからやるしかないんだよ、実際には。

『バリ山行』p115より

近藤康太郎『アロハで田植え、はじめました』

プロのライターであり続けるため、都会生まれの朝日新聞記者が地方転勤を直訴し、長崎で”オルタナ農夫”として生き始める。しかし、プロの農夫として生きるわけではありません。むしろ農夫のプロになっちゃいけない。プロはライターだけ。そのために早朝の1日1時間を主食である米を作るために田んぼに立つ。

本著は米作りの奮闘記であり、資本主義や会社への反抗記でもあり、生き様の表明でもある。『三行で撃つ』『百冊で耕す』の著者らしく、文章は切れ味とユーモアと反抗にあふれている。決して自分の生き方は曲げない信念の強さ、やりたいことをやり続ける覚悟。FIREではないこういう”オルタナティヴ・ライフ”もある。

革命もユートピアも犬に食わせろ。わたしがやってることは、ただ「資本主義という怪物に、力なくからめとられるだけが、人生なのではないんじゃないか?」という仮説を、人体実験で確かめようとしているだけなんだ。

『アロハで田植え、はじめました』p98より

オルタナ農夫で重要なのは、プロになることではない。ミュージシャンなり画家なり作家なり、社会運動家だっていいんだが、そしてわたしの場合はライターなんだが、「これをできないなら死んでしまう」という強い願望があるなら、実存の契機がそこにあるならば、一生しがみつく。可能性にかけて跳躍する。そのチャンスを与えてくれるのが農業なんじゃないか。と、そう言っているだけなのだ。

『アロハで田植え、はじめました』p207より

千葉雅也『センスの哲学』

センスとは、ものごとを意味や目的でまとめようとせず、ただそれを、いろんな要素のデコボコ=リズムとして楽しむことである

『センスの哲学』p134より

センスとは何か? センスの良し悪しとはどういうことか?という考察に始まって本質に迫っていく。生活していく中でいろいろなものに触れること、作品に意味を求めるよりもリズムやうねりを感じること、芸術とはそれをつくる人の「どうしようもなさ」を表すものなど。ここまでセンスを哲学した本は確かにない。

芸術(文学、美術、音楽、映画など)を日常に取り入れていくかが鍵であることが読んでいると伺えます。それによって日々が活性化し、何かが動き出している感覚が味わえるというのは納得するところ。結局は何を受け取り、何を感じ、何を思い、何を生むのか。その全てが生きることにつながっている。

終盤にある付録「芸術と生活をつなぐワーク」や理解を広げるための読書ガイド、また巻末「おわりに」で述べている”批評の権利”も合わせて参考になる部分が多かったです。

とはいえ音楽も小説も映画もいろいろふれているわたしですが、センスが良いなんてまるで思えない。それでも日々の蓄積から自分だけの感性みたいなものは育っていると思います。だからこそこの個人ブログは成り立っているわけです。

芸術に関わるとは、そもそも無駄なものである時間を味わうことである。あるいは、芸術作品とは、いわば「時間の結晶」である。答えにたどり着くよりも、途中でぶらぶらする、途中で視線を散歩させるような余裕の時間が、芸術鑑賞の本質です。

『センスの哲学』p186,187より

イーユン・リー『理由のない場所』

自死した少年とその母親が生と死の境界を越えて会話し、それを母親が小説として書いたもの。実際に著者のイーユン・リー氏は長男を自死で亡くしているのですが、とりとめのない架空の対話の端々からは自責の念、現実を受け入れられない悲しみが通底する。今年読んだ小説の中ではトップ3に入ります。

詩と物語は、語り得ないことを語ろうとしているんだよ。ママは言葉は不十分だっていつも言ってるよね。言葉は不十分。それはそうなんだけど、言葉の影は語り得ぬものに触れられることがある。言葉に影はできないよ、ママ。言葉はページの上で生きているんだから。二次元の世界で。それでも、私たちは言葉にいくらかの深みを求めるじゃない?三次元の世界で見つからないとき

『理由のない場所』p238より

勅使河原真衣『働くということ』

終わる気配がない『選ばれる人』であれという重圧、社会が信奉する能力主義に対して、自己責任でなんとかするしかないという世の風潮。そういった無理難題な設定がある中で働くという根源的なことを考える書です。

話の中心は前述した能力主義や選抜/選考/選別的なところですが、その段階を抜けて良い未来にしていくためのヒントが散りばめられている。人と人の組み合わせや関係性を重視する見方は勉強になりましたね。

他者や環境と「組み合わせ」て生きること。他者と「ともに在る」こと。これこそが労働であり、教育であり、社会で生きることだ。汝あっての我。他者に心からの感謝と敬意を

『働くということ』p248より

近藤康太郎『百冊で耕す』

本はわたしが選ばなければわたしの手の中にやってこない。本は、わたしが目を動かさなければ、語り始めてくれない。本はわたしの知らないことはもちろん、予期しない問い、嫌いな結末さえ運んでくる。テレビやネットと違うところ。つまり、本は<自発>だ

『百冊で耕す』より

文章術の名本『三行で撃つ』の著者らしい言葉で本を読む心構え、読書法を説く。とても有意義な読書術の本です。内容を忘れてもいいし、良さがわからなくてもいいし、積ん読も大いに結構と書いている。読書に答えや結論を求めるのではなく、読書とはより新しい/深い問いを獲得するための冒険だというのは、とても納得がいった。

巻末の”百冊選書”も大いに役立ちます。

あらすじを言えるのが、なにほどのことだろう。自分は何歳で、どんな環境にあって、どういう不安や悩みを持っていて、本を読むことで少し変わったのか、変わらなかったのか。自分が浸っていた空気を感じること。言語化できること。それがたしかに本を読んだというあかしだ

『百冊で耕す』より

和嶋慎治『屈折くん』

国内外で高い評価を受ける唯一無二の怪奇派ロックバンド・人間椅子のフロントマン・和嶋氏による自叙伝。

オズフェスで1回観たことあって、アルバムをちょっとかじってるぐらいのわたしですが、氏の人生の悲喜交々と揺るぎなさが沁みます。小学生の時にはイジメを受けてその反動で中学生でギターを始めたり、華々しいメジャーデビューから曲が書けない/売れないの苦しみを味わったり、2年間結婚していたことを本書で知ったり、住んでいるアパートでギターが弾けないからももクロとの仕事の準備を公園でしていたり。人生は本当にいろいろある。

”本書の主眼は、人間にとっての何よりの宝物は苦労と試練だ、というところにある”。そんな言葉を残しますが、和嶋氏は苦労があってこそ人間は輝くみたいなことを地で行ってるお方。それでも飾らない人柄。人間にとってやっかいなのは”知恵と欲”とも文庫版あとがきで説いているので、気を付けていきたい所存。

苦労をして、芸術の片鱗が分かって、生き方の鍵を見つけて、自分の心から作品を生み出せるようになった、売れていなくともはるかにそのほうが芸術家としてまっとうではないか。そして僕は、そのことにこの上もない幸福を感じていた(本書より)

『屈折くん』より

三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』

自分から遠く離れた文脈に触れること

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』より

ーそれが読書なのである

明治から現代に至るまでの人々と読書の位置づけ、背景にある労働について書かれた本です。『花束みたいな恋をした』の主人公のひとり、麦(演:菅田将暉)が就職前はあんなに熱心にエンタメを受容してイラストも書いていたのに、就職してからはパズドラしかできなくなり、ビジネス書を読んで社会人化していく。それがなぜなのか?という着想が本著執筆の動機にいたっている。

スマホやyoutubeの消費よりも読書や映画はエネルギーがいるのは確かです。もちろん音楽を聴くに通ずる部分もあります。大半の人にとって収入の柱であるメインコンテンツの”仕事”に対し、読書等の優先順位が下がるだろうし、時間を割くモチベーションもなくなるのは仕方ないかなと。

しかしながら著者の三宅さんが終盤で提言する”半身で働こう”は私個人としても納得する部分。自分は半身で正業して、半身でこの音楽ブログを書いていると言えますんで。それができるような正業を選んでいる。とはいえ、このブログは人間として多少狂ってないとできないですが。

副読本として稲田豊史氏の『映画を早送りで観る人たち』、レジー氏の『ファスト教養』がオススメです。背景にある日本の労働環境や社会構造で言わんとしていることは似ています(本書にも多数引用されている)

大切なのは、他者の文脈をシャットアウトしないことだ。仕事のノイズになるような知識を、あえて受け入れる。仕事以外の文脈を思い出すこと。そのノイズを、受け入れること。それこそが、私たちが働きながら本を読む一歩なのではないだろうか

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』より

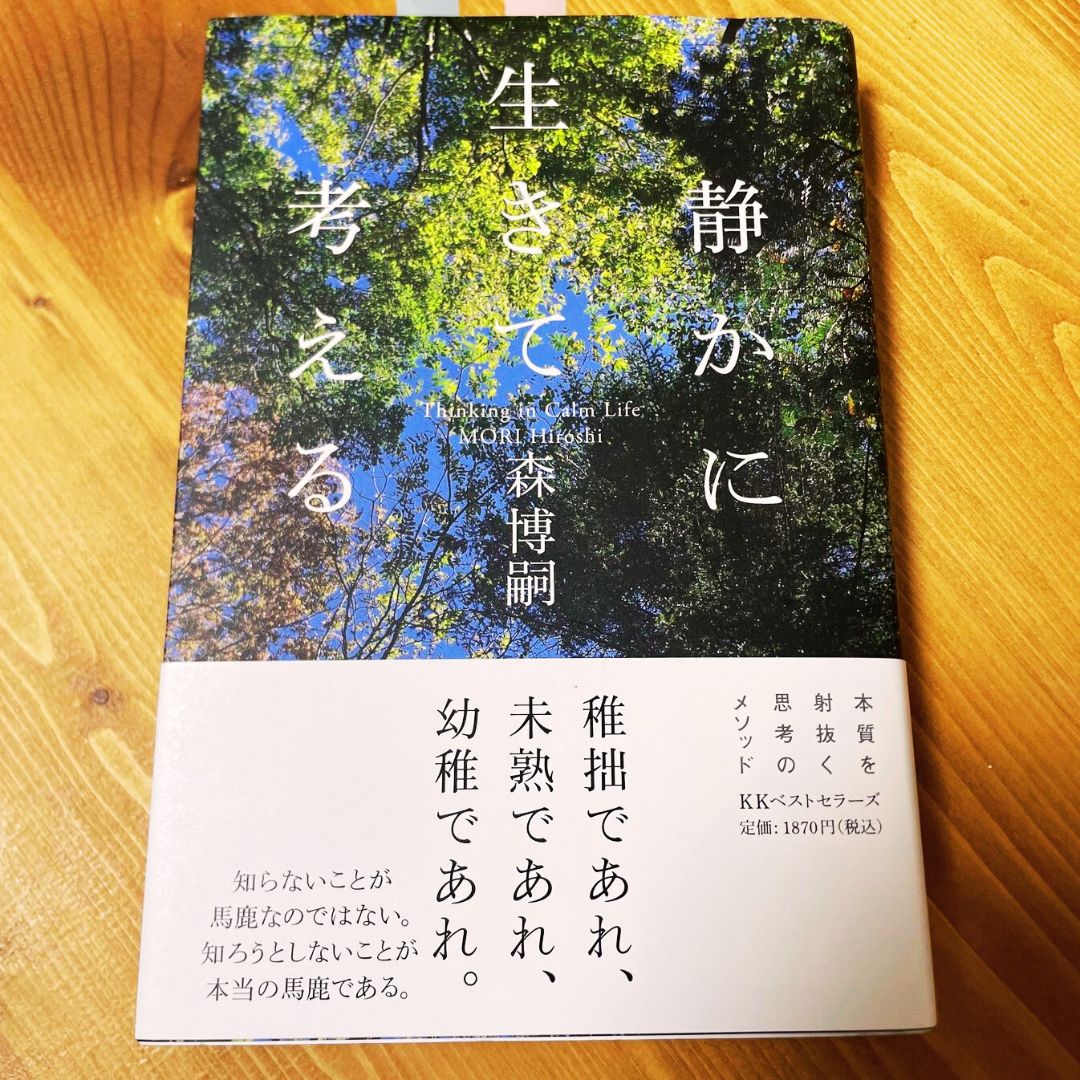

森博嗣『静かに生きて考える』

世の中は騒々しく、人々が浮き足立つ時代になってきた。そんなやかましい時代を、静かに生きるにはどうすればいいのか? 人生を幸せに生きるとはどういうことか?作家森博嗣が自身の日常を観察し、思考した極上のエッセィ。「書くこと・作ること・生きること」の本質を綴り、不可解な時代を生き抜くための智恵を指南する。

『静かに生きて考える』 商品紹介より

エッセイ40回分をまとめた書籍。これまでの新書等で読んだ森博嗣節が効きまくってて、合理的な考えを淡々と述べていく。平常運転といえばそう。大抵の人は森先生を偏屈な人だと思うでしょう。ただ、氏の愛犬の写真がいっぱい載っているのがいつもと違いますね。

自分をどうでも良い人間とみなすことで、初めて自分だけに焦点が絞られ、自分の可能性のようなものが少し見えてくる。何かを成し遂げようと力まない方が良い。そんな「生き甲斐追及」にこだわらず、まずは自分自身をあきらめるところからスタートすると、気持ちが楽になる。気合を入れず、意気込みを持たず、信念や期待を手放し、素直に静かに生きていれば、そこそこは楽しい日々になる

『静かに生きて考える』 p88より