2024年よかった本まとめ③

鈴木忠平『アンビシャス 北海道にボールパークを創った男たち』

北海道日本ハムファイターズのボールパーク構想が生まれたのは2010年。そのプロジェクトリーダー、前沢賢を主人公に、新球場建設地が決まるまでの人間模様を描いたノンフィクション。札幌市か北広島市か――。札幌市役所の思い、北広島市役所の思い、住民の声も拾いながら、話は前へと進んでいく。思いは皆ひとつだった。

『アンビシャス 北海道にボールパークを創った男たち』 商品紹介より

エスコンフィールドHOKKAIDOの移転決定までの舞台裏詰め合わせノンフィクション。球団関係者、北広島市と札幌市の職員たちが繰り広げた人間ドラマの悲喜交々。それを『嫌われた監督』でお馴染みの鈴木忠平氏が叙情と熱量をもって読ませる。中日ドラゴンズファンのわたしにとっても読み応えありすぎて感嘆しました。

現存するスタジアムとまだ見ぬボールパーク。その狭間で人間とはいかに形あるものに囚われる生き物であるか、目に見えないものを想像することがいかに難しいものであるかを思い知った

『アンビシャス 北海道にボールパークを創った男たち』 より

谷川嘉浩『スマホ時代の哲学』

スマホがもたらす”常時接続の世界”を生きていく上で過去の哲学者たちからの引用、エヴァンゲリオンなどのシチュエーションからの考察を基に必要な「孤独」、それを確保するための「趣味」について論じる。この本、めちゃくちゃ良かったですね。

本書に出てくる”加持リョウジのスイカを育てる行為”が、わたしにとっては”当ブログを書くこと”が相当すると思います。「趣味がもたらす孤独を通じて、つらいことをワークスルーすることが主体を優しく変化させるのであり、それは生きる上でとても大切なのだと言いたかったのでしょう(p277)」と書かれますが、人にやさしくなるどころか人としてどんどん偏屈になっていくのですが、自分は大丈夫なのかとも思う。

私たちはまだ終わってない一つの曲のようなものです。でも、最初からすべてを設計して作り上げる類の作曲でありません。私たちの生は、常に即興による作曲です。ジャズのインプロビゼーションのように、互いに探りながら始まった音楽に、その場にいる人が加わって、いつ終わるかもわからない。こんな風に音楽を即興で構築することとして、自己形成を捉えるときっと深刻さは減るんじゃないでしょうか?

『スマホ時代の哲学』 p306より

戸田真琴『そっちにいかないで』

「切るなら、 机でも、皮膚でもなく、見えないものを切らないといけないんだ」(本文より)

『そっちにいかないで』商品紹介より

毒親との生活。はじめての恋。AVデビューと引退。「あたたかい地獄」からの 帰還を描く、著者渾身・初の私小説。

自伝ではなく私小説。前2冊のエッセイを読んでいますし、彼女の映画『永遠が通り過ぎていく』も観ているので多少は知っている部分があります。毒親、デビュー、ブログ/エッセイ/映画など。ちなみにいうと『永遠が通りすぎていく』は舞台挨拶付きでシネマスコーレで観ました。

3篇の私小説を通して描かれるものは、俯瞰しているようで生々しい感情が伴っている。事実なのか虚構なのか。花道なのか、茨道なのか。読んだら生き様とは簡単に言えません。でもただただ読めて良かった書籍です。

肝心なものは皮膚の中にしまったままで、どんなときに、どんなふうにまつげをわずかに伏せるのか、指先がぴくりと動くのか、頬がひきつるのか、髪が揺れるのか、そういう細部からほんとうのその人が生きた証しと、なにを表層に置こうと選択するかの美学が見える。 どんな部分を外に魅せて、どんな部分をしまっておくか、その選択が美学だ

『そっちにいかないで』p130より

岩男俊兵『世界は経営でできている』

本書の主張は単純明快である

『世界は経営でできている』p9より

① 本当は誰もが人生を経営しているのにそれに気付く人は少ない。

② 誤った経営概念によって人生に不条理と不合理がもたらされ続けている

③ 誰もが本来の経営概念に立ち返らないと個人も社会も豊かになれない。

誰もが”自分”という一生続く会社を経営しているわけですが、本書は家庭/恋愛/勉強/仕事/健康など日常の悲喜劇について、経営の視点を交えた”令和冷笑体エッセイ”のスタイルで論じる。皮肉のジャブと自虐ツッコミを延々と打つ中で、誰しもが人生を経営しているという視点に気づかされることになるでしょう。

私としては第11章の「孤独は経営でできている」がおもしろかった。自己開示ができないし、話が下手だから私と話す時間は相手にとってもったいないと思ってしまう人間だから他者との関わりに消極的になってしまう。そこで本書の提案にある(相手にとっての)期待値を下げておくというのは確かに有用かもしれない。

そして人間の本質は価値創造という最終章が効きます。「価値有限思考」の元で繰り広げられる金銭、時間、歓心、名声などの奪い合い。その思考から脱却し、価値は無限に創りだせるという「価値無限思考」のもとで共同体として幸せを目指していくことの重要性。それこそがまさに人類の歴史であると。

これまで人類は価値創造によって幸福を増大させてきた。我々は誰しも強みと弱み/得意と不得意を持つ。そして「誰かの強みで別の誰かの弱みを補完する」という価値創造のジグソーパズルを解き続けることで、全体として/システムとして、集団がバラバラな個人として生きるより高い能力を発揮できる価値ある状態を創り出したのである。

『世界は経営でできている』p194より

きたやまおさむ『「むなしさ」の味わい方』

ここで本書の結論めいたことを先回りして述べておくと、人生において「むなしさ」を感じることは、とても大切なことです。それをかみしめ、味わうことで、人生がより深みが出てくることもあると私は考えています。でも、ここまで述べてきたように、「間」をなくすことに汲々としていて、「むなしさ」に慣れていない現代社会では、突然、襲ってくる「むなしさ」に圧倒されがちです。本書では、こうした思い通りにならない「むなしさ」について、精神分析学を活かした深層心理学で考察していきます

『「むなしさ」の味わい方』p20より

まず著者が精神科医ですが、フォーク・クルセダーズの元メンバーということに大きな驚きがありました。

本書は「喪失」を喪失した時代に生きる私たちにとって効く本ですね。時間的な「間」を埋めるツールに溢れ、その耐え切れない「間」は「魔」に代わり、人々を飲み込む。”むなしさ”となって。そのむなしさとどう向き合い、付き合うのか。読んで良かった一冊です。現代を生きる全ての人にめちゃくちゃオススメの本。

何かを欲しても得られない、ひたすら待っても得られない。この喪失や不在という「間」、待つという時間の「間」、これをどう生きるか。心の中に湧き出てくる「むなしさ」とどう付き合っていくのか。このことが私たちが生きていく上でずっと大きな課題として存在し続けるのです

『「むなしさ」の味わい方』p77より

東浩紀『訂正する力』

訂正する力とは、過去との一貫性を主張しながら、実際には過去の解釈を変え、現実に合わせて変化する力のことです

【訂正する力』第1章まとめ p76より

社会はリセットできない。人間は合理的には動かない。だから過去の記憶を訂正しながら、だましだまし改良していくしかない。それが本書の基本的な立場です

『訂正する力』 訂正する力とは文系的な力 p111より

日本は変化=訂正するのを嫌う文化を持つ国。でも生きていく上で人はみな、考えがブレたり、他者の価値観や情報に惑う。その中で現実社会に合わせながら訂正/軌道を変えて生きていっている。

前に言っていたことから変わり過ぎっていうのはわたしの好きなミュージシャンにもよくあること。ですが、それが普通なんだと。生きていく上で当たり前なんだと。”老いるとは若いころの過ちを訂正し続ける”とも定義していますが、ブレたり考え方を変えることは決して負けではなく自然なことだと肯定してくれます。

エンタメ好きとしては下記の発言も引用しておきたい。コンテンツ周りにおける余剰の部分。そこにこそ価値がある。著者と落合陽一氏との対談動画も必見。

たとえばライブに行くとします。そこには、チケットを取る、楽しみにしている友人と連絡を取りあう、当日会場まで移動する、踊る、叫ぶ、物販でグッズを買う、終わったあと食事をして感想を言いあう、といったさまざまな体験が付随します。多くのひとは、それをセットでひとつの体験だと感じています。その全体が楽しいから「音楽を聴きたい」と思う。音だけを純粋に聴いても味気ない。映画にしてもスポーツにしても、エンタメとはそういう体験の総合演出があってはじめて価値が出るものです

『訂正する力』 コンテンツの価値とはなにか p74より

岩内章太郎『〈私〉を取り戻す哲学』

結局、〈私〉は〈私〉でしかありえない。そして、すべての人が、一人の例外もなく、この同じ条件を共有している。このどうにもならない事実を少しでも肯定するために、私はこの本を書いたのである

『〈私〉を取り戻す哲学』p249より

上記に引用したとおりに。人間は生を受けた以上、<私>からは逃れられない。その<私>の内側の声を聞かず、外側の声であるSNSを退屈そうにスワイプして暇を持て余す。そんな無益な情報の海と不安定な足場の上で<私>を取り戻すためにはどうすべきか。

退屈との戦い、弱さや脆さの受容、新デカルト主義など。<私>を見つめ直したい方はぜひお読みを!

〈私〉の外側の世界は見るが、〈私〉の内側の声は聴かない。他者と対話することはあっても、自己と対話することはない。慢性的な暇と退屈をはぐらかすために、いつもスマホを見ているわけである。こうして、希薄になってきているのが、〈私〉という存在である

『〈私〉を取り戻す哲学』p63より

茨木のり子『言の葉さやげ』

タイトルの”言の葉さやげ”とは”言葉よ、ざわざわと音たててざわめけ”という意。詩人・茨木のり子氏の代表的エッセイ集の文庫化。初版は1975年。50年近く経ってこうして増補文庫化されるのも納得する本です。

主に言葉について、詩についてのエッセイ。前半は普段から何気なく使っている言葉について考えさせられます。”「させる」と「使う」”の話から興味深く、同パートに出てくるNHKさんや朝日さんといった企業名に”さんづけ”する文化を断罪してておもしろかった。

後半は谷川俊太郎氏、井伏鱒二氏、金子光晴氏らの詩についての批評。詩については全く疎い自分でもここまで解釈を広げられるのかと驚きました。”美しい言葉をまねしたからといって、その人と同じ美しさにならない”にハッとします。

何故かはしらねども、人間は正確さへ正確さへと遡りたがる動物である。それを満足させられたとき、「美」と感受するものが人間にはある

『言の葉さやげ』 美しい言葉とはp80より

そういえば私たちはあまりになめらかに話しすぎる。ありあわせの、間に合わせの、思考と言語で話しすぎる。自分の心情に密着した過不足のない表現を探そうとしなさすぎる。肝心なところを流行語でおちゃらかしすぎる。だれも自分は自分の言葉を話していると思い込んでいるけれど、はたしてそうだろうか?

『言の葉さやげ』まあ どうしましょうp48より

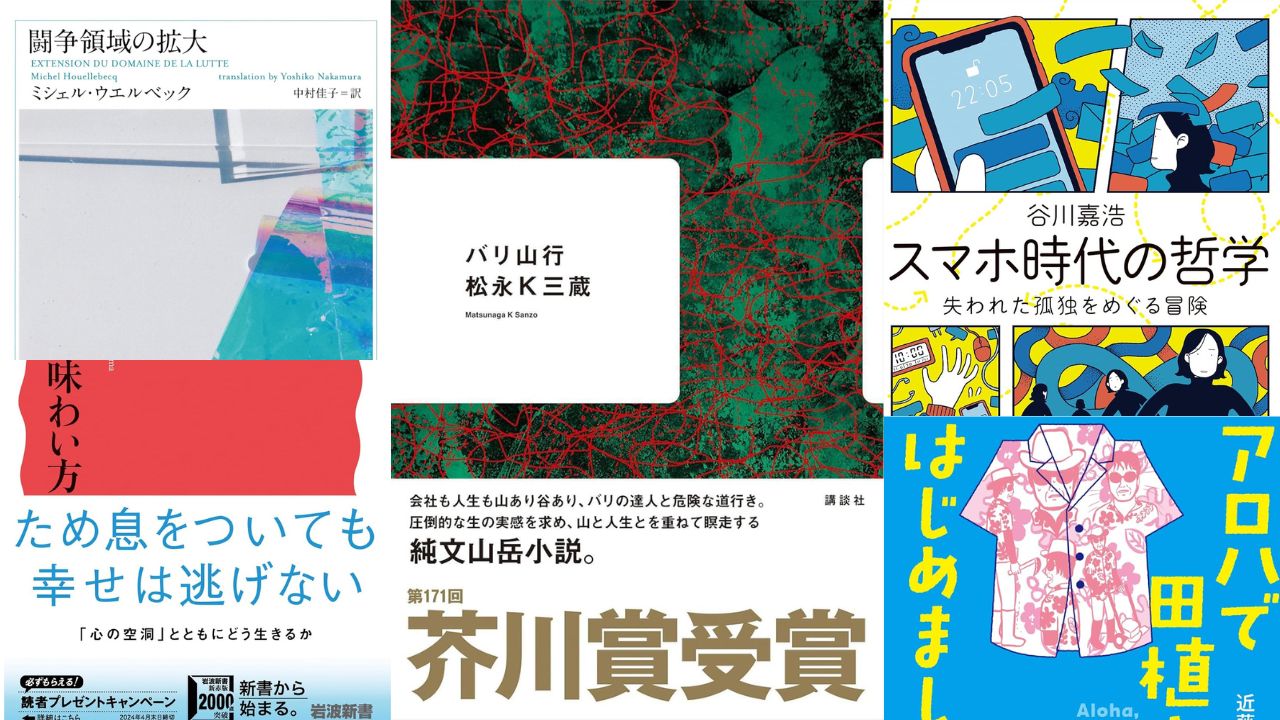

おまけ:2024年読んで良かった本5選

順不同5作品といいたいところですが、一番良かったのはリストの一番上に挙げている本です。他は特に順番関係なし。

- 松永K三蔵『バリ山行』

- 谷川嘉浩『スマホ時代の哲学』

- ミシェル・ウエルベック『闘争領域の拡大』

- きたやまおさむ『「むなしさ」の味わい方』

- 近藤康太郎『アロハで田植え、はじめました』

『バリ山行』は家庭持ちサラリーマンが抱える余裕のない日常と常に死と隣り合わせのバリ山行との対比がよく、『スマホ時代の哲学』は年間ベストアルバムの記事で引用させてもらうぐらい、自分でもくるものがありました。時間があればぜひ読んでみてください。