1999年にアメリカ・ロードアイランド州プロビデンスにて結成。Chip King(Gt,Vo)とLee Buford(Dr, Prg)の2人で25年以上継続して活動しています。激重と評されるほどのドウーム/スラッジメタルを軸に電子音楽や実験的な要素を取り入れ、ヘヴィの未知なる領域を開拓し続ける。

また他アーティストとのコラボレーションが積極的で、Thou、Vampillia、BIG|BRAVE、OAAなどのアーティストと作品を共にしています。

本記事は4thアルバム『I Shall Die Here』、Dis Figとのコラボ作『Orchards of a Futile Heaven』について書いています。

アルバム紹介

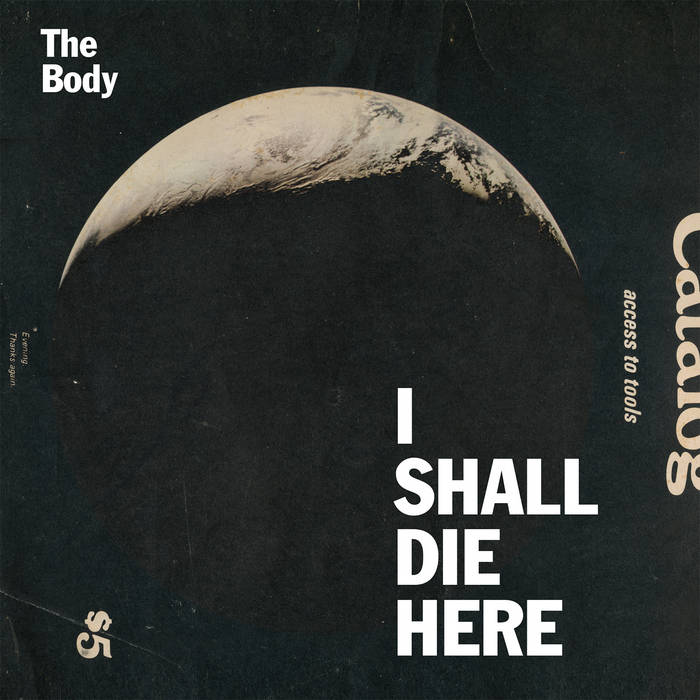

I Shall Die Here(2014)

4thアルバム。全9曲約40分収録。昨年にリリースした『Excavation』で世界中から話題を集めたThe Haxan Cloakがプロデュースを務めた本作は代表作と評価されているもので、ドゥーム/スラッジを根幹に光を軽々と飲み込む暗黒が支配しています。

SUNN O)))ばりに極端なまでのヘヴィさ、おぞましい遠吠えや呻き声が重なるこのサウンドは、独りだけ闇に取り残されたかのように救いがない。

反復の昂揚感よりも、ディープな中毒性を重視したかのようにも感じます。病んだ雰囲気のプログラミング音だったり、インダストリアルなノイズが悪意を持って積み重なる。それにパーカッションがもたらす宗教感も嫌らしいことこの上ないし、アブストラクトな揺らぎは不穏さをあおる効能にしかなっていない。

Andy Stott等のModern Love系列に連なるダビーな音飾も成されていますが、それもやはりどん底への転落幇助というべきもの。全ては暗黒へとズブズブ沈めていくという形に集約しています。

阿鼻叫喚のオープニング#1「To Carry the Seeds of Death Within Me」、切迫感に満ちたノイズ地獄#4「Hail To Thee, Everlasting Pain」、漆黒のアンビエントから拷問スラッジを叩きつける#6「Darkness Surrounds Us」と脳味噌が真っ黒になる。ジワジワと嬲り殺すのも、一思いに鉄槌を打ちつけてやることも厭わないのがエグいですね。

Orchards of a Futile Heaven(2024)

ベルリンを拠点にするDJ/プロデューサーのDis Fig(Felicia Chen)とのコラボレーション作。全7曲約38分収録。お助け重音ツインズことThe Bodyは近年はコラボ作の方が活発ですが、相手の特徴を活かした併走で驚くような作品を生み出し続けています。

Dis Figは本作をきっかけに聴きましたが、HYPERDUB辺りを思わせる暗黒トーンのミニマルダブに彼女のエコーをかけた歌声がその音響に溶け込むもの。まどろみの中へと人を誘うかのようです。その特性をThe Bodyの無差別級スラッジが過圧倍々ゲームに拍車をかけ、世捨て人の甲高い遠吠えが人生終了の警鐘を鳴らす。

これらの組み合わせがパワーカップルとして一枚岩でぶつかってきます。ネット回線は重いと困りますが、The Bodyは重くないと困るわけで今回のコラボはきっちりと重い。さらにはインダストリアルな工業的質感も加味されています。

スピーカーが壊れているんじゃないかと思えるぐらいに歪んだ音が波及する傍ら、単純に地獄行きとはならないのはDis Figの歌やエレクトロニクスに魔性の魅力があるためでしょうか。#3「Dissent, Shame」や#5「Holy Lance」はどっしりとした重低音支配の中で官能的な揺れ動きを感じさせます。

9分超の#6「Coils of Kaa」からラスト#7「Back to the Water」ではDis Figが聖と悪の祈祷往来する中、The Bodyは拷問のヘヴィさで追従。これほど過酷な消耗戦を繰り広げていても、不思議な中毒性が存在するのが本作の肝でもあります。

”メタルとエレクトロニック・ミュージックを融合させることで、メタルとエレクトロニック・ミュージックの枠にとらわれないヘヴィ・ミュージックの新たな道を模索した(プレスリリースより)”とのですが、その越境と合成の成果が表れている。

The BodyとDis Fig。どちら側を入口に本作を手に取ったとしても、コラボ相手側の音楽の扉を開けて入っていきたくなるぐらい双方の美学が引き立っている。それほど見事なコラボ作品。