本記事はわたしが聴いてきたものの中から選ぶタイトル通りの”名盤集”です。

名盤とは何か? といっても基準は人それぞれであり、芸術作品はどうしても人の好みによって変わってしまうもの。

だからこそ作品は当ブログとして出すならというのを重視して選びました。

本記事の選定基準

先に予告的なことを言えば、フェスで例えるならばAfter Hours+ヴィジュアル系+ポストメタル的、プログ勢抜きのArcTanGent Festival、Dunk! Festival寄りといった感じ。

- 当ブログとしてオススメする作品

- 今は聴いてないけど、若かりし頃にわたしが影響を受けた作品

- わたしがライヴを体験したことがあるというのも基準のひとつ(見てないのもアリ)

- 並びはA→Zの順。

- 1アーティスト1作品のみ。

現在は80作品を掲載中です。ポストメタル・ディスクガイド同様に最終的に100作品として完成を見る形をとっています。

以下、本文から”である調”で統一しています。長いですが、是非ご覧ください。

私的名盤80選①

Alcest / Souvenirs d’un autre monde (2007)

ポストブラックメタル/ブラックゲイズの始祖、ALCESTの1stアルバム。ブラックメタルの狂気はほぼ無し。全6曲は心地良いテンポの曲で占め、センチメンタリズムが通底。

ポストロック、シューゲイザー、アコースティック等のジャンルが融解して生み出される極上のハーモニーと多幸感に包まれる。降り注ぐ柔らかく清らかな光、夢の中にいるような温かい時間。

自身の幼少の頃の神秘的体験、それを音楽でどこまでも美しく彩っていくNeigeの真骨頂を聴かせた傑作。

オススメ曲:#2「Souvenirs D’un Autre Monde」

Amenra / De Doorn (2021)

ベルギーのポストメタル重鎮の7thアルバム。盟友であるOathbrekerからVo.Caro姐が久々にゲスト参加して生まれた傑作。

特徴は明らかに余白と朗読が増えたこと。最低限に音を減らし、静かに語るパートがどの曲にも存在する。聴き手に対して己の内面を深く見つめ直すことを促すように。

もちろん暗黒と重音を統率して「痛み」を限りなく表現する儀式は健在。本作は決して苦痛への招待状ではなく、暗闇の淵に引きずり込むようなものではなく、生命を尊み悼む音が押し寄せる。

オススメ曲:#5「Voor Immer」

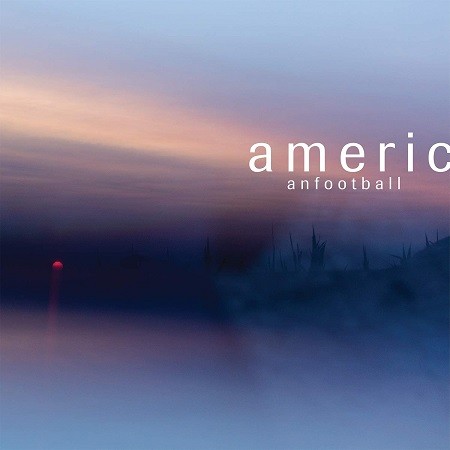

American Football / LP3 (2019)

アメリカ・イリノイ州の4人組ロックバンドの3rdアルバム。90’sエモとポストロックの接続から普遍的な魅力を生み出し、なおかつシカゴ音響~USインディー、ドリームポップといった領域にも効果的に足を踏み入れる。

トランペットなどの管楽器やフルート、ピアノの音色までを取り入れる贅沢さ。そして、熟成された歌とサウンドがもたらす”のどかで感傷的”という独特の味わい。

3名の女性ヴォーカリストの参加してもたらされる上質さ。感情を爆発せずとも発せられる大人エモは、しみじみと心の中が潤ってくる。

オススメ曲:#4「Heir Apparent」

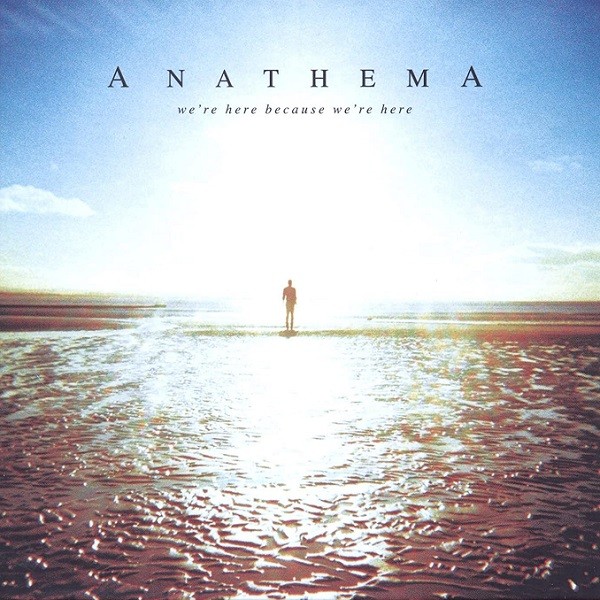

Anathema / We’re Here Because We’re Here (2010)

UKの6人組の7年ぶりとなる8thアルバム。これを2010年に初めて聴いたとき、過去作は全て未聴だった。だが、すぐに気に入って何度となく聴いた。

優しいメロディが鼓膜を震わせ、マイルドでウェットなヴォーカルが骨の髄まで染みわたるように伝わる作品。気品高い美しさを纏い、崇高な光に大地が艶やかに照らされていくような感覚を持つ。

ソフトな女性Voや上品で流麗なピアノ、ストリングスにオーケストラ・アレンジが細心の手つきで施される。この儚く神々しい世界観は、Anathemaの新しい魅力となった。

オススメ曲:#1「Thin Air」

ASIAN KUNG-FU GENERATION / ソルファ (2004)

日本の4人組ロックバンドの2ndアルバムで、最もセールスを記録した作品。2004年当時は、邦楽ギターロック系を聴いたことがなかったのだが、アジカンにはハマった。その文学性と情熱が自分にヒットしたのだと思う。

#7「サイレン」は特に好きな曲。#1「振動覚」~#2「リライト」に#8「Re:Re:」もまた良く、存在証明を鳴らすエモさはいくつになっても響くものがある。本作を含めた初期3作はかなり聴いた。

そして、2016年に再録された『ソルファ(2016)』は、円熟味を増した内容で聴き比べて違いを楽しめる。

オススメ曲:#7「サイレン」

あさき / 天庭 (2013)

BEMANIシリーズで活動しているゲームミュージック作曲家の2ndアルバム。発売当時は話題となっていたのに全く知らない存在だったので聴いてみた。すぐに納得するぐらい強烈だった。

自身では”京都メタル”と評す音楽性は、ダークなヴィジュアル系+精微なプログレッシヴ・メタルの混成という印象。たが、それだけで終わってない独創性を発揮。

10分を超える表題曲#2「天庭」からして目まぐるしくダイナミックな展開に圧倒される。作り手の信念を隅々にまで感じさせる15曲75分の超大作。

オススメ曲:#5「つばめ」

明日の叙景 / アイランド(2022)

日本のポストブラックメタル4人組の2ndフルアルバム。ポストブラックらしいブラストビートとトレモロ、喉を潰すような唸る叫び。その集合体による瞬発力/突進力は健在。

だが本作はシューゲイザーの洗礼がより大きく、アニソンの文脈は組み込まれ、ヴィジュアル系の錬金もある。それらは等しい分量で配合されているわけではないが、”ジャパニーズ・ポストブラック”というスタイルをさらに強固にした力作。

ポピュラリティを獲得した国産ポストブラックとして『アイランド』は、太陽の光のすべてを受け止める海のように聴き手を情熱的に受け入れる。ヲタクのファンファーレにもメタラーの凱歌にもVの契りにもなりえる逸品。

オススメ曲:#2「キメラ」

BABYMETAL / BABYMETAL (2014)

”世界のBABYMETAL”の礎を築いた1stフルアルバム。いにしえのメタルから王道のメロスピ、日本のヴィジュアル系文化、さらにはミクスチャーやピコリーモ、ダブステップ、Djentといった近年のトレンドまでを丁寧に抑えたバラエティに富む楽曲群で作品を構成。

さながらメタル博覧会の様相を成しているが、彼女達のフィルターを通すことで、絶対的なポップネスとキャッチーさをもったものへと昇華。そして、本作から世界を驚かせていくことになる。

オススメ曲:#13「イジメ、ダメ、ゼッタイ」

bluebeard / bluebeard (2001)

1997年12月から2001年前半にかけて活動。短命ながらも日本のエモ・バンドとして影響を与え続けている存在。彼等の最初で最後のフルアルバム。

全8曲で約27分という短い収録時間ながら、日本のエモを語る上で絶対に欠かせない名盤として語り継がれている。理想的な形で90’sエモのフィーリングを凝縮し、日本人の視点から再構築したような感触。

それゆえにひとつの完成系を本作で表現したといっても過言ではない。伸びやかなヴォーカリゼーションと一級品のメロディ、蒼い情動が生んだ奇跡の様な1枚。2015年にリマスター再発されるも現在は入手困難。

オススメ曲:#2「Room 501」

BORIS / NOISE (2014)

世界的に活躍する日本のヘヴィロック・トリオの2014年作(多作過ぎて何枚目かわからない)。メンバー自身がようやく自分たちを総括する集大成のような作品ができたという内容。

ここには彼等なりにロックの中心を射抜こうとするBORISも、ロックの範疇を飛び越えて実験的な音響を生み出してきたborisも等しく集約。

Borisを語る上で欠かせないワードのひとつである『NOISE』がタイトルに使用されているのも妙に頷けてしまう1作。またヴィジュアル系イズムを彼等のカタログで一番感じる作品でもある。

オススメ曲:#1「黒猫メロディ」