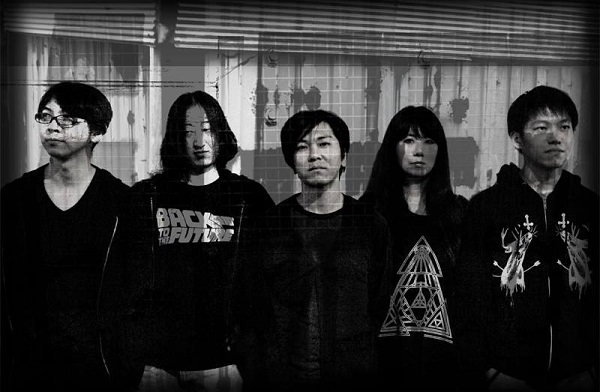

2001年に始動し、様々な歴史を経て国内及びに海外での活動を続けているPresence of soul。ポストロックやシューゲイザーといった要素を押し出しつつも、幻想的なサウンド・メイキングと切なく物憂げな空気感が漂う、揺らぎのある音楽世界で人々を魅了してきました。昨年には7年ぶりとなる3rdフルアルバム『All Creation Mourns』を発表。メンバーを再編成し、光と闇、善と悪を焦点にあてて作り上げた作品となりますが、これまでよりもはるかに迫力を増した重厚なサウンドとともに壮大なストーリーを紡いでいます。

『All Creation Mourns』はとても気に入った作品で、弊サイトの【2015年のベストアルバム 20】のうちの1枚に選出しました。さらにこの作品は海外のオンライン音楽誌、Arctic Dronesにて「あなたが聴き逃したかもしれない2015年傑作アルバム 20」の一枚に選ばれています(他にArchivist、IZAH、Sannhetなど選出)。

そのアルバムについて、またPresence of soulの歴史について、今回はバンドの最前線に立ち続けているリーダー・Yukiさんにお話を伺いました。Presence of soulと共に歩んできた15年。その長き道のりとさまざまな経験を経てきたからこその力強い言葉の数々は必見。過去最長レベルの10,000文字を超える文量でお届けします。彼女の言葉は、音楽を志す者だけでなく、表現する者にとって貴重な言葉となっているはずです。

Prsence of soul ‐ Interview

―― 2001年にバンド結成し、その後に紆余曲折があってYukiさんのソロ活動の後、2005年にバンド編成で再始動。活動休止期間を含みつつも現在に至っています。Presence of soulの始まりのきっかけや15年にも及ぶ歴史について、まずは伺わせてください

2001年にバンド結成し、当時は歌モノのUKロックな感じの音楽をやっていました。今のギタリストのYoshiが唯一3代目で、12年近く一緒にやってきた仲間になります。それで一時期メジャー系の事務所に所属したことがキッカケで、ソロ活動を強いられることになったりもしました。ですが、やはり自分でやりたいのは自分の中で偽りのない音楽だと強く思い、もう一度Yoshiに声をかけ、2005年にバンドを再開しています。

その頃から歌メインの楽曲ではなく、自分がやりたいのは「歌に縛られずにもっとそこから視野を広くしたバンドサウンド」なんだと自然にポストロック要素が強い楽曲を作るようになりました。その後のメンバーで作ったデモ音源がフランスのレーベルの目に留まり、リリースした2ndアルバム『Blinds』はヨーロッパを中心に各国で流通され、台湾盤もリリースしたりと海外での活動が始まったのが2008年頃になります。

それからライブ活動を休止した2年の間にさらに音楽性の見直しをし、新たに5人編成で、映像も用いたライブで活動再開。ようやく昨年に3rdアルバム『All Creation Mourns』をリリースできました。

―― 「Presence of soul」というバンド名について教えて下さい。

小さい頃から人の心に興味があって、当時ちょうど唯識論やユングの集合的無意識について興味を持ち本を読んだりもしていて、「潜在意識の重要性」について考えていました。それでバンド名を考えるとなった時、それを表すような「心」や「魂」というワードが引っかかっていたので「Soul」に付随する言葉を探しました。そのうちに英語が堪能なメンバーが色んな単語を言ってくれる中で、「Presence」=(存在、そこにある、今現在の、等)にピンときてコレだと思い、決めました。

「魂の存在」について自分がこの後、こんなにも音楽で表現し続けることになるとは思ってなかったのを考えると不思議な思いさえします。でも、いろんなことが見えてきて、今だからこそこのバンド名で良かったとつくづく感じます。

―― ポストロックと表現されることが多いとは思いますが、Presence of soulの音楽性を一言で表すのは難しいと思っています。ですが、公式サイトのBIOGRAPHYにはこういった言葉が掲載されています。『翳りと希望を追及する音、確固たる人の持つ心の存在に焦点を当て、強烈に轟くギターサウンドと静寂との狭間に独自の世界観を作り上げる。』というもの。これがバンドとして音楽を表現する上でこだわっている点になりますか?

個人的に音楽のジャンルについてあまり詳しくないですし、ジャンルについてのこだわりはないので、みなさんが自由にジャンル分けしてもらっていいと思っています。ただ、Bioに書いてあるその文言が、自分達の表現したいことであることは確かです。

人はどうしても目に見えるものについて確信はするけれど、心や見えない不明確なものに対しては意識したり、自身で追求したり、誰かと語り合ったりしにくいものだなあと思っていて。でも、その心、顕在的にコントロールされたものではないその奥の本質的なものについて、もっとフォーカスし、人の心にダイレクトに感じられる様なモノを作りたいと思っています。言葉じゃなく心で動かされるような。

それが最終的に一番伝えられるのがライブだと思っています。音に向き合っている時の純粋さを大切に、メンバーの発した音(魂)が共鳴し合い、その場で聴いている人たちの心や空間が1つになった時の力が色々なことを動かすのではないかと思うので、やっぱりライブバンドでありたいです。

これはオマケですが、ジャンル的にあえて言うならば私のルーツにもなっている「パンクバンド」でありたいです。周りや環境や社会に流されるのではなく自分で自分に責任もって、様々なことに臆することなく真っ直ぐに生きたいですから。

―― 7年ぶりとなる3rdアルバム『All Creation Mourns』が昨年10月にリリースされました。その間には活動休止期間やメンバー再編成があったわけですが、製作期間としてはどれぐらいになるのでしょうか?

製作期間という意味の範囲が曲作りからなのであれば、相当な期間になっていますね。活動休止している1年半~2年間に、私がメンバーの反応などを気にし過ぎて思うようにいかない状態を一度リセットして、リハビリのつもりで自由に心のままに少しずつ音楽をかいてみようと思い直し、Yoshiと一緒に曲を書き溜めていました。素材的なものも入れると20曲以上ありましたね。その時に初めて鍵盤で作ったのが「You’ll come to the apocalypse at last」です。

そして、今の編成で再結成した時に、それまで演ってきた曲は一切やめて一新します。レコーディングを目指して定期的にライブをしていき、2013年の2月にレコーディングをしました。その後、ゲスト陣たちの録音や、ミックス、マスタリングの合間にメンバー間でのさまざまな問題が発生したこともあって、完成までにさらに時間がかかってしまいました。バンドは本当に一筋縄ではいかないですね。でも、今となってはその長い時間があったからこそ、このアルバムができあがったのだと思っています。

―― 2ndアルバム『Blinds』と比べて3rdアルバムはかなり重厚なサウンドになったこと、それにジャケットのような荒涼とした廃墟っぽい雰囲気を感じさせます。これまで発表した作品を踏まえ、本作を完成させる上で音楽的に意識した点やコンセプトなどありますか?

今作『All Creation Mourns』のコンセプトというか、伝えたいことは前作『Blinds』に繋がっているものでもあります。「Blinds」は利己的、利益主義、無関心主義的な状況や人々を象徴して「盲目な人々」としてタイトルをつけました。

そういったベースは変わらず、さらに今作では「善と悪」に焦点を当てて作った曲が多いです。テーマは二極化でした。光と闇、善と悪…全て世界はこの両極の要素で成り立っている。どちらかだけでは存在し得ないコインの裏表のような関係性。そういう意味でも音楽的な面で二極化されたのだと思います。

ですが、前作から音楽的に変えようと意識した訳ではなく、この心、想いを表す世界を突き詰めるにはもっと重く、もっと暗く…となっていってより重厚感、メタル的要素が加わっていったので、ある意味では自然な変化でもありました。

ジャケットに関しては、今作ではアナログ盤を作ることにしたので自分のイメージにある「えも言えぬ感覚」を表現したく、いろんな場所に行って撮影して素材をためていました。その中から世界の荒廃感と恐怖感、不穏さを感じさせるジャケにしたかったので廃墟を用い、このジャケになりました。他に裏面やインナー、盤面のレーベルとトータルでアナログ盤のアートワーク製作はかなり作り甲斐がありましたね。メンバーに最初のジャケ案を見せた時は、「ホラーじゃん!」と言われてしまいましたが(笑) 。

―― ちなみに楽曲制作において、どのようなものからインスピレーションを得てアウトプットに活かしていますか?

なにかを経験することで直結する場合と、めぐりめぐってどこかで影響しているという場合があると思います。音楽、映画、本、旅、アートだけではなく、自分の日常であったり、バンドをやっていて感ずること。人とのコミュニケーションだったり、生きることが既に1つのドラマでもあるし、私にとって全ての経験が創作意欲を生み出させてくれます。

もう少し具体的なインスピレーションを受けたものとして、ひとつお話をするなら、「The man who leads the mad horse」という曲は、活動休止中に見たタル・ベーラ監督の映画「The Turin Horse(ニーチェの馬)」がキッカケになっています。天地創造の6日間を逆にさかのぼるように、馬と父、娘の日常を見ながら世界の終焉へ向かう様子を描いたもので、あの映像が表現する緊迫感に圧倒されました。そして、世界の終わりとはハリウッド映画で描かれているような大災害や宇宙人侵略なんてことではなく、ああしてジリジリと少しずつ消えていってしまうという静かなる恐怖、漂う空気の重みを感じ、私はこの世界観を音楽で表現したかったのだと改めて強く思いました。そういう事もあり、映像を用いてやってみたいというチャレンジに繋がりました。

美術館も好きで、以前にロンドンに少しいた頃は近代アート中心の美術館めぐりをよくしていて刺激を受けました。そういった芸術などに触れて気持ちが高まると曲を書くのも早い気がしますね。

今は曲を作る時は、鍵盤からの場合とギターから作る場合がありますが、作り出しはその瞬間の衝動とか、直感を頼りに心の赴くままに作り始めます。歌モノを作っていた時はコードと歌メロを決めれば大体なんとかなってました。でも、今は逆の作り方でギターのフレーズから、他のパートや掛け合いになるフレーズ、それから展開部分などアレンジ含めた大きいイメージを大まかに作ってから、ヴォーカルをどう乗せるか考えていく工程なので、なかなか時間がかかりますね。

それに頭に鳴っている音をアウトプットしていくと、デモではメンバーの割振りを考えず作るので、弦ものや鍵盤のフレーズを重ねすぎて、バンドで実際合わせたりする時に困ったりもします。さらに言えば、作っている時の記憶が余りないというか真っ白な状態で作っているので、作ったデモを後で改めて自分でコピーする事もあります。私コレどうやって作ったんだ?みたいな(笑)。リズム隊のアレンジや全体的な曲の整理は、Yoshiがやってくれてメンバーに落としてくれるのでとても助かっています。私が右脳でYoshiが左脳みたいな感じですね。

―― 前作に続いて中村宗一郎氏をミックス・エンジニアに起用している点について教えて下さい。

前作で中村さんに出会い、録音からマスタリングまでお願いしました。今回はメンバーも増え、ピース・ミュージック・スタジオでの一発録音が難しいこともあり、ミックスからお願いすることになりました。中村さんはオールマイティーというより、好き嫌いが分かれてしまうエンジニアさんかもしれません(お互いに)。でも、その分通じる部分があって、それを生かしたいという気持ちがありました。

その部分というのは、その音に息づく感覚、その場、その瞬間を大事にするということです。レコーディングだとどうしてもキレイに、丁寧に、間違えることなく録ろうと演奏してしまいがちです。でも、Presence of soulとしてはそこじゃなく、ライブ感・勢い・熱さみたいなものを大切にしたい。そこを彼はよく理解してくれていることが大事だと思いました。

だから録り方から、バラ録りではなくベーシックは全て一発で、みんなが演奏するグルーブ感を優先しました。ただ、そうすると編集しづらいし、ヘタするとちょっとしくじったり、うっかり鳴ってしまう楽器の音でさえも、直そうとせず「だから、いいんじゃないか」って言われたりもして(笑)。こういう凸凹があるものの方が、後々聴いていて生きたように感じるはずだと。この辺りに至ってはかなり賛否両論出てくると思います。そういう考え方が合わないとできない方かなあとも感じます。

でも、私は逆にそういう部分がすごく気に入って自分達には合っていると思い、今作もお願いしました。バンドとしてどうアプローチするかは録り方に始まり、大事なコンセプトになるとも思うので、そういう意味では中村さんは私達にとって貴重な存在でもあります。

―― 楽曲としては、#2「The man who leads the mad horse」や#4「Genom」や#6「The ethics for human existence」は闇のイメージ、反対に#3「You’ll come to the apocalypse at last」や#7「Beyond the forest of realization」辺りは光のイメージがあります。全8曲の中で両極端に振れながら重く、儚く、美しいストーリーが展開している感じがします。聴き手の感じ方次第というのはありますが、こういった全体の流れは意識しましたか?

曲を作る時から流れを意識していた訳ではありません。おっしゃる通りに闇と光の曲たちをどう並べるかによって、そこに生まれるストーリーやアルバム通して聴いた後のカタルシスがどう感じられるか大きく変わってきてしまいます。ですので、アルバムを作ると決まった段階で既存曲をどう並べるか熟考しました。

アナログ盤は特に収録時間が限られてしまうものなので、曲数を削るのにもかなり勇気はいりました。けれども、実際にできあがって自分がプレーヤーで改めて聞いた時、B面2曲にして良かったと思いましたね。

―― その中でも僕自身は、締めくくりとなる#8「Circulation」がスゴく好きです。それまでの7曲の流れがあって、この曲が必然的にラストにある。yukiさんの聖母のような歌声やストリングスが絡み、壮大な音の渦に抱かれるようなクライマックスがとても感動的でした。この曲についてお話を伺いたいです。

そう言って頂けてとても嬉しいです。なにより私自身もこの「Circulation」には、すごく思い入れがあるからです。

他の曲と違って、これは完全にピアノと歌だけで作ったものをYoshiがうまくアレンジし、レコーディングのギリギリ前に駆け込みで完成した曲です。今にして思えば、たくさんのさまざまな障害や困難のできごとのラストにこの曲を書けたことが、全てを象徴しているかのように必然であり奇跡的でした。

それ以外の曲ではアルバムのテーマにもなっている善と悪の闇の部分についての詞が多い中、これは「循環」というタイトルにあるように、あらゆる闇があったとしてもそれを唯一包み込めるのは人の愛であり、全ては繋がっている。そうしながら、ありとあらゆるものが循環していく。「善悪の彼岸は色即是空(すべてのものは永劫不変の実体ではない)」というひとつの考えに至るのではないか、という悟りを示すような曲に結果的になりました。

このアルバムが完成するまでに長い期間がかかり、その間にバンドが崩壊の危機にあい、私も全てやめてしまおうかとさえ思った時期もありました。でも、ある時に完成したこの曲を聴いて、これは既に私が作ったものではなく、メンバーの演奏があり、ゲスト陣の素晴らしい演奏があり、その他の多くの人たちに協力し支えられて完成したもので、それによって私の心は決意できたのです。「絶対に悪ではなく、愛を選び続けていきたい」と。

メンバーを含め、多くの人たちに感謝して生きたいと強く思いました。そして、このアルバムを多くの人に聞いてもらい、人の心に気付きや救い、勇気が生まれるように役立てられたらなによりだと。そういう想いがあって、この曲にさらなるパワーを与えられた気がします。

―― ストリングス隊には、オーストラリアで共演したLauraのCaz Gannell (Cello)等が参加していますが、こういったゲスト陣を迎えたのはなぜでしょうか?

ストリングスが入っているのは「You’ll come to the apocalypse at last 」と「Circulation」の2曲です。どちらもバンドで合わせていく中で、頭の中でずっと鳴っていたのがバイオリンとチェロの音色でした。それをレコーディングではどうしても入れたいと思っていたので、合うプレイヤーがいたらお願いしようと決めていました。

そして、これも必然であるかのようにオーストラリア・ツアーでメルボルン滞在中にお世話になったCazとエンジニアのNao Anzai氏に、日本に帰ってきてから依頼をすると彼らは快く受けてくれて、バイオリニストにはCazの楽団仲間のBrowynに手伝ってもらうことになりました。届いた音源を聴いた時は、期待以上のプレイで本当に感動しました。頭の中のイメージをはるかに越えていたからです。感動してその瞬間にCazにお礼のメールを送りましたね。

―― さらに気になっている点のひとつとして歌詞です。どのようなことを歌っているのでしょうか?

前述のコンセプトの話に続きますが、今現在起きている世界での現象、社会情勢や、政府のあり方、各国で起きているテロ、自然災害、自然破壊、善と悪のバランスが崩れ始めている中、それらを見据えて我々は人としてどう在るべきか、生きているこの場所の将来のことをどう考えるかという岐路に立たされていることについて、もっと理解すべきではないかということを各曲の中に織り込んで表現しています。

許しがたいような事象に対し、自分はどうあらねばならないか?と何度も選択を迫られる事が私自身でも多くあり、善と悪についてずっと考えていました。二極化というテーマに悪をただ悪とするのではなく、それは正義と一対になるからこそ存在するのだという事を詠ったのが#5「Teaching of necessary evil(必要悪の教え)」です。

わかりやすいところでは、デジタルアルバムに収録の唯一日本語で語っている#6「The ethics for human existence」です。かなりストレートに今の日本政治・政策へのアンチテーゼとして書いたものだったりします。本当はアナログ盤には歌詞を載せようかと悩んだのですが、今回は楽曲の持つ力というか音楽自体を感じて欲しいと思ってやめましたが、インナーの片面には「The ethics for human existence」の英語訳を唯一載せています。収録はされていませんが、私の憤り感を素直に表しているものだと思ったので。

―― 本作はBandcampによるデジタル配信、フランスのLes Tenebres RecordsよりLPの発売と2形態でリリースされ、両者の収録内容が少し違っています。意図はなにかありますか?

デジタルでは収録時間に制限がなく、逆にアナログ盤では時間枠があり、更にA面とB面が存在する、というところから必然的にそれぞれの形態の中でアルバムとしての流れを作りたいと考えた末、内容が異なるという結果が生まれました。どちらの形態で聴いたとしても、聴く人の中でちゃんと1つの流れとストーリーが感じられるようにしたかったんです。

なので、LPの方はダウンロード・コードも付けてはいますが、できればレコードプレイヤーでA面・B面を裏返す作業も含めて聴いていただいた方が、その醍醐味を感じてもらえる気がします。そして、いろいろを踏まえて収録から洩れてしまった「Remembrance」という曲をLP購入してくれた方へのギフトとしてCDR特典にしています。

―― アナログ盤では、インスト曲である#4「Genom」にwombscapeのRyo氏がヴォーカルとしてゲスト参加したリアレンジVerが収録されています。実現の経緯、そして彼の参加にあたってサウンド面で意識した点があれば教えて下さい。

私達自身、アナログ盤を作るのが初めてだったので、限られた容量の中で凝縮したモノを作りたかったこともあり、スペシャルなことをひとつしてみたいと思いました。その中で「Genom」を前からデスヴォイスで歌ったらどうなるだろう、という個人的興味があってチャンレジしてみました。ちょうどその頃にwombscapeと出会った事もあり、声質もイメージと合っていたので思い切ってRyoくんにお願いすると、彼も快くOKしてくれたので実現に至りました。

課題としては、私自身がデスヴォイスで作ることに慣れていないこと。なによりもRyoくんがやりやすい環境にしたいと思って、日本詞を渡して彼に英語で歌いやすいように、彼のアーティスト性を信頼し、譜割などを一切を任せてお願いしました。伝えたい言葉の意味合いなどについては、お互いメールなどで細かくやり取りしましたね。Presence of soulの音楽もそうだけど、wombscapeもRyoくんも通じるところはやはりハートの部分「熱さ」だったりすると思うので、そこを損ねない様にできあがったと思います。

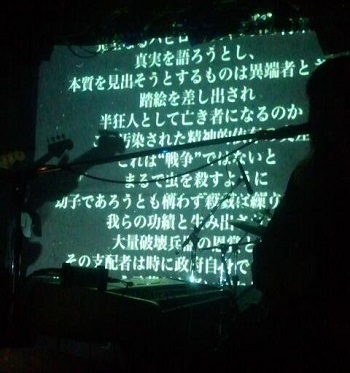

―― ここからライヴのことについて伺います。Presence of soulはVJを含めて視覚・聴覚に強烈に訴えかけるステージが評判です。ライヴにおいて表現のこだわりや意識している点はなんですか?

ライブで映像を用い、視覚/聴覚で感じてもらうことで、見る人の感受性をさらに湧き立たせることができないか、別次元的感覚を呼び起こせないだろうかという試みで始めてみたいと思いました。

しかし、映像を作ってくれたり、VJをやってくれる人が周りに全然いなかったので、探す時間すら待てずに自分で衝動的に作り始めました。映像と合わせるために同期してクリックを聞きながらの演奏とかは絶対したくなかったので、映像を作る時には極端なキメを作ることはできるだけせず、終わりの感じもそこまで違和感がないように意識してます。といっても自分達の曲は、抑揚の差が曲中でかなりあったりするから作るのに苦労します。

でも、ありがたい事にライブを見た人たちからは、映像と音楽セットでやるようになってから特に「確固たる世界観を感じた」というような感想をいただけたりしています。それが目指すものでもあるので、このスタンスで今後もやっていきたいとは思っています。

―― 世界各国でリリースされた2ndアルバム『Blinds(2008年)』以降は、積極的に海外での公演を行うようになっています。何かきっかけがあったのでしょうか?また、自分たちの音が国境を越えて広がっていると実感するのはどんな時ですか?

音楽は日本だけではなく世界どこにでも存在し、通じるものだし、自由なものです。そこにあるのは「感じる」という純粋な人の心であり、五感です。だから音楽がもっと日常的文化である様な場所、規模を世界へ広げてみたくなりました。それで自分達の音楽を好きだと思ってくれたら嬉しいし、嫌いだという人もいて当然だし、趣味嗜好というのはそういうものだからこそ、もっと聞いてくれる母数を増やしていきたいなと思うのです。

FacebookやBandcamp、Last.fmなど多くのツールが今はあり、海外に向けて発信することもコミュニケーションを取る事も10年前と比べただけでも、かなりやりやすくなっていると思います。そういったツールを使いつつ、自分達の音楽やアルバムが海外の音楽サイトや知らないところで評価されていたりするのを見かけるとやっぱり嬉しいし、費やしてきた時間は無駄ではなかったと思ったりもします。

海外でのライブは、全く自分達を知らずに純粋にその音楽を聴いてくれることがほとんどなので、それで何か感じたと言ってもらえたり、楽しんでくれることの喜びは何ものにも代え難いものです。私はそういう活動がしていきたいんです。だからこれからも私達はいろいろな場所へ行き、いろいろな環境でいろいろな人々に向けて演奏していきたいと思っています。

もちろん、始めは海外へ行くのに特別なコネがあった訳でもないし、知人が紹介してくれるなんて話もないし、英語も全然話せないし。決して恵まれた環境じゃないところから始め、失敗をしながらも少しずつ進む道を作ってきました。ひとつずつ経験を積みながら、学びながら試行錯誤し、道を模索しているところでもあります。私達は本当にまだまだこれからです。でも、1歩踏み出せば不思議と協力してくれる人が見つかったり、またそこから広がって、次に繋がっていったりするんですよね。そういうことの積み重ねです。

たまにバンドさんから「どうやって海外に出たのか?」と聞かれます。私達の場合は全然特別でもなく、オイシイ話でもなく、とてもシンプルな事をめげずにやり続けるかという事であったりするので、そのバンドがどれだけの想いでそれに取り組むかにかかってくる気はします。こういうグローバル化が進んだ時代だからこそ、日本のバンドもどんどん海外へ出て行ったらいいのではと思うし、日本のインディーズ・バンドのクオリティはとても高いので受け皿はかなりあると感じています。

―― 数々のバンドとの共演があり、国内外でのライヴ経験がありますが、特に印象深い出来事ってありますか?

国内ライブで思い浮かぶのは、2008年1月にスウェーデンのプログレッシブ・ロックバンド、ANEKDOTEN(アネクドテン)の来日サポートで代官山UNITで演ったことです。サウンドチェック時からものすごくやりやすくて(中音がすごくクリアで驚いた記憶があります)、とても好きなハコの1つでもありますが、彼らの曲をカバーしたのがすごく楽しくて、ライブ後の喝采が鮮明に焼きついています。ANEKDOTENのメンバーにも気に入ってもらえたようで、これが海外アーティストとの初めてのコミュニケーションでした。

ほかにも思い出はたくさんありますが、やはり海外でのライブの方が経験値的にも、その後の自分達の方向性にも影響はしてきているかもしれません。印象に残っているのもアクシデントとか問題が起こったことだったりするんですよね。

フランス・ツアーにてレンタカーでパリからリモージュへ移動するのに車が高速でエンスト。動かなくなってしまい、レッカーされて全然知らない所に連れていかれたり。お陰で現地に着いたのが23時頃で、イベント中にお客さんを掻き分けてセッティングし、いきなりライブしたなんてこともありました。

オーストラリア・ツアーでは予定通りに会場入りしたのに、そこのスタッフが何時間も来なくて遅刻してきたのに、結局私達のサウンドチェックだけしてもらえずに押し通されたり、借りたシンバルが割れそうだと対バンさんからクレームきそうになったり。海外ツアーに出た当初はPAも現地の方だったので、言葉がうまく通じなくて思う様に音作りできませんでした。海外の会場のほとんどは、機材も日本のライブハウスの様に備え付けられてないので、借りる機材を細かく事前に確認し、ひとつひとつ環境が違う中でどのようにライブしていくかすごく神経を使います。

このようにうまくいかない事や失敗も当然たくさんあるし、その時はすごく落ち込んだりもするけれど、トータル的にはそういった事が大切で自分達が成長できる貴重な経験だと思ってます。お陰で「どんな場所でも、どんな環境でもライブで自分達の音を表現させる」というのが目指すところにもなりました。もっと海外で鍛えていきたいですね。日本の環境は恵まれすぎているので。

あと海外ツアーで楽しかったといえば、オーストラリア・ツアーは特に良かったです。メルボルンという町がいかにミュージシャンにとっていい環境であるか学べましたし、ツアーに行く前から全ての対バンさんとSNSやメールなどでやり取りをしてから行ったので、実際に現地で会った時はとても好意的な交友関係が持てました。

例え言葉が通じなくても、そこに伝えたいという想いがあり、音楽があれば繋がりあえる事は増えるだろうと思います。今でも海外のバンドや知り合った人たちとコミュニケーションを取ったり、お互いの国を行き来し、国境を越えた付き合いを音楽を通してできることは何よりの宝になっています。

―― そして、もうひとつ。長年に渡ってPresence of soulをリーダーとして動かしているyukiさんに是非とも伺いたいのですが、あなたにとって「Presence of soul」とは何ですか?

Presence of soulとは私にとって「私自身」です。そして、Presence of soulをやり続けるとは「人生を生きること」です。

バンドを15年近く続けるために、あきらめたことも捨てたこともたくさんあります。それでも私はやめるわけにはいかなかった。やめられなかった。小さい頃から家庭の問題を抱え、気がつくと完全なるペシミスト化(悲観主義)していた自分に唯一の光を与えてくれていたのは「音楽」です。だから今はその音楽に恩返しがしたい。不器用と言われたとしても、売れるためとか、有名になって名声を得たいとか、そういうエゴではなく純粋に自分の心から生まれる音楽を作り、聞いてもらえる人に届けるための努力を全身全霊惜しみなくしたいと思ってやっています。

でも、バンドは私自身であるけれど、「私のもの」ではありません。今のメンバー5人でPresence of soulです。

バンド関係の事やメンバーの事でも悩んだり、立ち止まったり、やめてしまおうと思う事もあるけれど、反対にメンバーがいてくれたから私はここまでこれたとも思います。だからこそ、一緒に活動できている今が最高の時であり、どんなにぶつかり合っても、ケンカしても、私はいつでもまっすぐに向き合っていたいし、メンバーは愛しい存在であり、感謝しています。あ、恥ずかしいのでメンバーには絶対にここ読まれたくないんですけど(笑)

Presence of soul ‐ DISC GUIDE

Cause and effect(2006)

1stアルバム。音楽的には、ポストロックやシューゲイザーが介入した歌ものロック。Saxon Shoreのような陽だまりの温かさからGodspeed You! Black Emperorの終末まで含まれているが、ギターロック然とした佇まいも本作には存在する。何よりも艶やかなポップさがあり、Vo.Yukiが一番歌っているアルバム。本作においては”女性ヴォーカル・アルバム”という形式を重視している印象はある。加えて1stアルバムだからこそ示したい”希望”を含む。特に#4「光の向こう」における窓を開けて視界が外にパッと広がっていく様は、本作でしか体験できないもの。

Blinds(2008)

2008年1月にアネクドテンの来日サポートの経験を加えての2ndフルアルバム。エンジニアに中村宗一郎氏を迎えて制作されています。ポストロックやシューゲイザーといった要素を押し出した音楽性の中に、メロトロンを導入するなどの挑戦あり。特徴的なのは、音の空間への浸透力で、甘美な旋律もyukiの儚いヴォーカルも余韻を残して溶け込んでいく。そこに#3「LOST」に代表される轟音の衝撃。翳りを帯びた空気感といい、Presence of soulの個性が示されております。また本作は、世界10ヶ国以上でリリースされた。

All Creation Mourns(2015)

約7年ぶりとなる3rdフル・アルバム。善と悪、光と闇に焦点をあてた作品となっていて、両極端に振れながら重く、儚く、美しい物語を紡ぐ。これまでのようなシューゲイザーの甘さと幻想性に目眩を覚えることもあり、Year Of No Light辺りにも比肩する重音製造兵器ぶりで想像以上の衝撃もあり。それでも、Yukiのヴォーカルが女神のような慈愛に満ちた歌で寄り添い、Lauraのメンバーを含むゲスト陣によるストリングス隊が参加してたりで、曲の終盤で壮大な希望と救済を与えるところが良し。全てを包み込むような#8「Circulation」には涙腺が緩む。

本作品はBandcampによるデジタル配信、ならびにフランスのレーベルからアナログの2形態でリリース。アナログはバンドの公式オンラインショップ購入可能。

Presence of soul ‐ Information

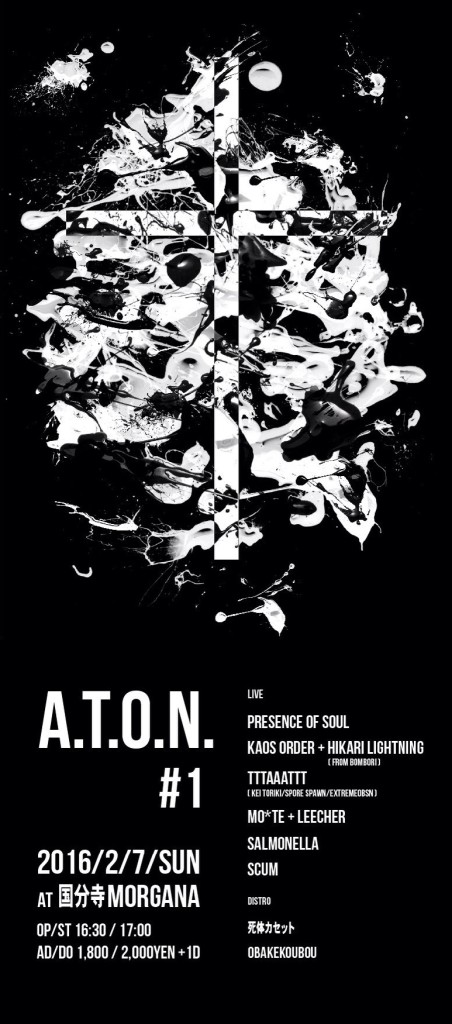

2016/02/07(日)@ 国分寺MORGANA

A.T.O.N. #1

with / Kaos Order+Hikari Lighting(from BOMBORI)/ MO*TE + Leecher / Salmonella / scum / TttaaattT

[Distro] 死体カセット / obakekoubou

OPEN/START 16:30 / 17:00

ADV/DOOR ¥1,800 / ¥2,000(+1d 500yen)

2016/02/29(月) @ 越谷-EASYGOINGS

EASYGOINGS presents 【優鬼侍 -第二十六章-】

with. my way my love / arahabaki / BLOWIN SMOKE / Schiele / 突然少年

OPEN/17:30 START/18:00

ADV/¥2,300 DOOR/¥2,800

2016/03/05 @ 三茶HEAVEN’S DOOR

WonderLand企画

TBA / TBA

2016/03/06(日) @ 下北沢ERA

Tokyo Jupiter Records presents

【Caspian JAPAN TOUR 2016】

with/ Caspian, OVUM, Archaique Smile

OPEN/START 17:00 / 17:30

ADV/DOOR ¥3,500 / ¥4,000

2016/04/23(土)@ 下北沢Studio BAYD

Weird Truth Productions Presents

“In Darkness We Are Doomed vol. 5”

funeral moth 2nd album “transience” release gig

with. funeral moth

OPEN/START 19:00 / 19:20

Charge \1,500

Presence of soul ‐ Links

OFFCIAL SITE : http://presence-of-soul.com/

Twitter : https://twitter.com/presenceofsoul

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Presence-of-soul/185862304729

Bandcamp : https://presenceofsoul.bandcamp.com/

YouTube : https://www.youtube.com/user/Presenceofsoul