わたしはX(ex-Twitter)で読んだ本のことをポストしたりしています。Xでの反応は薄いんですけど(汗)、前々からこれらをまとめた方が良くない?と感じていましたので、記事を立ち上げてみました。

2024年正月に【2023年ベスト本10選】をアップしましたが、年1よりも通年で定期アップデートさせる記事の方が良いので、”2024年よかった本まとめ”として追加しく記事です。

年間100冊以上の書籍を読むのですが、2024年は70冊ほどとダウン。それでも良い本に巡り合えました。以下からどうぞ。

※追加したのが新→古の順に並び、10冊前後で次のページに行きます。最後におまけとしてどれが特に良かったかをあげてます。

2024年よかった本まとめ①

ミシェル・ウエルベック『闘争領域の拡大』

自由の名の下に、人々が闘争を繰り広げていく現代社会。愛を得られぬ若者二人が出口のない欲望の迷路に陥っていく。現実と欲望の間で引き裂かれる人間の矛盾を真正面から描く著者の小説第一作。

『闘争領域の拡大』商品紹介より

フランスの小説家、ミシェル・ウエルベックの第1作。氏の作品をようやく初めて読みましたが、これは当ブログの読者に読んでほしい小説。

”闘争領域の拡大”の意味するところはP126辺りに書いてあることだと思いますが、性愛も富も集まるべき人間に集まり、敗者に救いはない。そこが徹底している。非モテ文学なる言われ方するのもわかります。

なにをしたところで本当の逃げ道にはならない。次第に、どうしようもない孤独、すべてが空っぽであるという感覚、自分の実存が辛く決定的な破滅に近づいている予感が重なり合い、現実の苦悩に落ち込むことが多くなる。そして、それでもまだ、あなたは死にたくないと思っている

『闘争領域の拡大』p17より

pha『パーティーが終わって 中年が始まる』

パーティーが始まってないのに中年が始まる自分はどうしたら(汗)。社内ニートやシェアハウスなど氏の生き方的なことは他の媒体等でみてましたが、その考えが少し知れたかなと。あとがきの”40代の今だからまだ書ける過ぎ去った若さに対するみずみずしい喪失感”っていうのが感じられる一冊。

生まれつき持っている、もしくは幼少期に抱えた歪みからは、成長すれば解放されるのだと思っていた。しかし、そんなことはなかった。結局、自分がずっと抱えている歪みに対処したり、振り回されたりしているだけで人生は終わってしまうし、むしろそのこと自体が人生なのだ、ということに気づいてきた。気づいいてしまった

『パーティーが終わって、中年が始まる』p92より

渡邉雅子『論理的思考とは何か』

アメリカ、フランス、イラン、日本の4カ国の学校で教えている「作文の型」に注目して各領域の論理的思考を抽出する(ⅴ頁より) 。各国における作文の型の背景にある文化や合理性、他者の思考が非論理的に感じるのはなぜかなどが書かれていますが内容は難しい。

論理的思考とは何か。本書はこの問いに、「論理的思考は目的に応じて形を変えて存在する」と答えた。つまり、領域ごとに異なる目的を達成するために最も適した思考法が存在するということである

『論理的思考とは何か』p162より

酒井邦嘉『デジタル脳クライシス』

タイトルは”デジタル機器やデジタル技術の虜になった人の脳が直面する危機や岐路“という意(p26)。手書きや紙の本の読書などの効果の高さを示し、AIを使いこなすではなく、AIを使わない力を育てましょうと主張する。マルチタスク推奨しているのは珍しい。

知らぬ間にデジタル機器に使われて、自分の脳がもともと持っている力を衰えさせてしまわぬように、「脳に適度な負荷をかけ続ける」ということを意識したいものです。可塑性に富んだ私たちの脳は、必ずやそうした内面的で心理的な要求に応えてくれることでしょう

『デジタル脳クライシス』p230より

打越正行『ヤンキーと地元』

読んでると沖縄にヤンキーしかいない錯覚に陥るので気をつけたいですが、実際に暴走族のパシリとなって10年超も記録を続けた著者に驚き。卒業・中退後もずっと続く上下関係の中、沖縄という地元で生き続ける。あくまで個人に焦点があたっていますが、全体のしんどさやムードは伝わる。

このような世界にも、間違いなく人びとは生き、生活が存在する。人が生活し働くうえで土台となる文化を理解すること、その理解をもとに想像をめぐらすこと。いかに地道な営みであっても、そのことを手放すことはできない。この本はそうした思いのもと、一〇年以上にわたって彼ら彼女らと話をし、時間をともにした、その記録である。

『ヤンキーと地元』p312より

pato『文章で伝えるときいちばん大切なものは、感情である。』

100万PVの記事を連発してきた超売れっ子ライターであるpato氏が伝える文章術の本。その有効性は言わずもがなですが、私としては22年書いているという著者の諦観みたいなものに勝手に共感。当ブログは著者の数100万分の1程度の規模だけど、17年書いている身だから”文才なんてない”とか、”書くことにまつわる絶望”とかちょっとは理解できます。

自分もpato氏のおっしゃる通りに文才なんてものは存在しないと思っています。あくまで小さな積み重ねを続けてきたことで培われた/出来上がってきた文章というのが事実であり、著者のいう”22年も文章書いてるんですよ”的なコメントに答えが出ている。なんにせよ、この本は今まで長い間、書いてきて良かったと思わせてくれるところが一番好み。

「22年もやっているなんて文章を書く才能があったんですね」 完全に的外れな指摘だ。なぜなら文章を書くことは上手ではないし嫌いだし、才能はないからだ。 できればやりたくないとすら思っている。22年間も書き続けた今でもそうだ。むしろ憎んでいる節すらある。それでもなにかで自分を表現しようと思ったら文章しかなかった。それしかできなかったから仕方なしに書いているだけなのだ

『文章で伝えるときいちばん大切なものは、感情である』p26~p27より

千早耿一郎『悪文の構造』

名文を目指すよりも悪文を書かないこと。1979年に初出版された本ですが、文章術の古典本として45年経った今も内容は有効。何がどこに係るかの主語・述語の関係、長文を書かないなど。それらの指摘を中心に100以上の実例をぶった切ったり、褒めたり。痛いところ突いてくる。効きますよこの本は。

特に第19章:機能的なものは美しいはタメになる。”美や真理は、ただちに多くの人にとって理解されるとは限らない。だからといってその文章の構造までがあいまいであっていい、とはいうことはない“は大事にしたいところ。

われわれは、言葉という素材を使って文を紡ぎ、文章を織りあげる。その言葉は、原則として、すでに社会的に認められたもののなかから選びとる。だが、作者は、自分の意思により、また、その責任において、その言葉を選び、そして紡ぎ合わせる。なんでもない言葉を使いながら、なお文章に個性があるのは、その自由と責任とのゆえである。やさしい言葉を選び、単純な語法を使いながら、その作者でなければ書けない、個性ある文章を書くことはできる。

『悪文の構造』(p278~279)

山田圭一『フェイクニュースを哲学する』

本書では、他人の証言、うわさ、専門家、マスメディア、陰謀論を題材に、われわれの知識の生成・伝達・検証が社会の中でどのように行われ、それがインターネットの登場を通じてどのように変化したのを哲学的な観点から考察してみた。

『フェイクニュースを哲学する』 p179より

わたしは基本的に何事も疑ってかかる人間なのですが、本書を読んだことでより警戒心を強める結果に。情報にしろ、人にしろ、はたして正しいのか?は常に半信半疑で接している。

本書で大事だという知的な勇気、知的な自律、知的に公平な心。情報過多な現代なだけに、立ち止まってしっかりと吟味することが改めて必要だなと思った次第です。帯にある”急ぎすぎない”を大事にしたい。

自分の手に入れた回答が「正しい」という思い込みをいったん取り去ることで、その回答の根拠は本当に妥当なのか、何か見落としている観点があったり、別の考え方ができたりするのではないかと吟味する余地が生じ、自分の考えをさらに先へと進めていくことができる

『フェイクニュースを哲学する』 p184より

ハン・ガン『すべての、白いものたちの』

私の母国語で白い色を表す言葉に、「ハヤン」と「ヒン」がある。綿あめのようにひたすら潔白な白「ハヤン」とは違い、「ヒン」は、生と死の寂しさをこもごもたたえた色である。私が書きたかったのは「ヒン」についての本だった

すべての、白いものたちの(p176 作者の言葉より)

「白いもの」の目録を書きとめ紡がれた65の物語。しかし、物語というよりは散文詩といった趣です。音楽で例えるならアンビエントとポストクラシカルがない交ぜになったような。言葉がささやかに現れては、儚く消え、現れては消えが繰り返されている。

本書は「1 私」「2 彼女」「3 すべての、白いものたちの」という三章構成。作品の根幹に生後2時間で亡くなった姉の存在があり、2章では作者である私の身体を通して姉が語る。この白いものたちを巡ることはなかなかにつかみどころがないのですが、平野啓一郎氏の解説が大きな助けになりました。

訳者の斎藤真理子が巻末の補足で”本書は装置であり、回廊であり、読むというよりその中を歩く本であり、通過する本なのだと思う”と書かれていますが、確かにそんな感じ。

生は誰に対しても特段に好意的ではない。それを知りつつ歩むとき、私に降りかかってくるのはみぞれ。額を、眉を、頬をやさしく濡らすのはみぞれ。すべてのことは過ぎ去ると胸に刻んで歩むとき、ようやく握りしめてきたすべてのものもついには消えると知りつつ歩むとき、みぞれが空から落ちてくる。

すべての、白いものたちの(p69より)

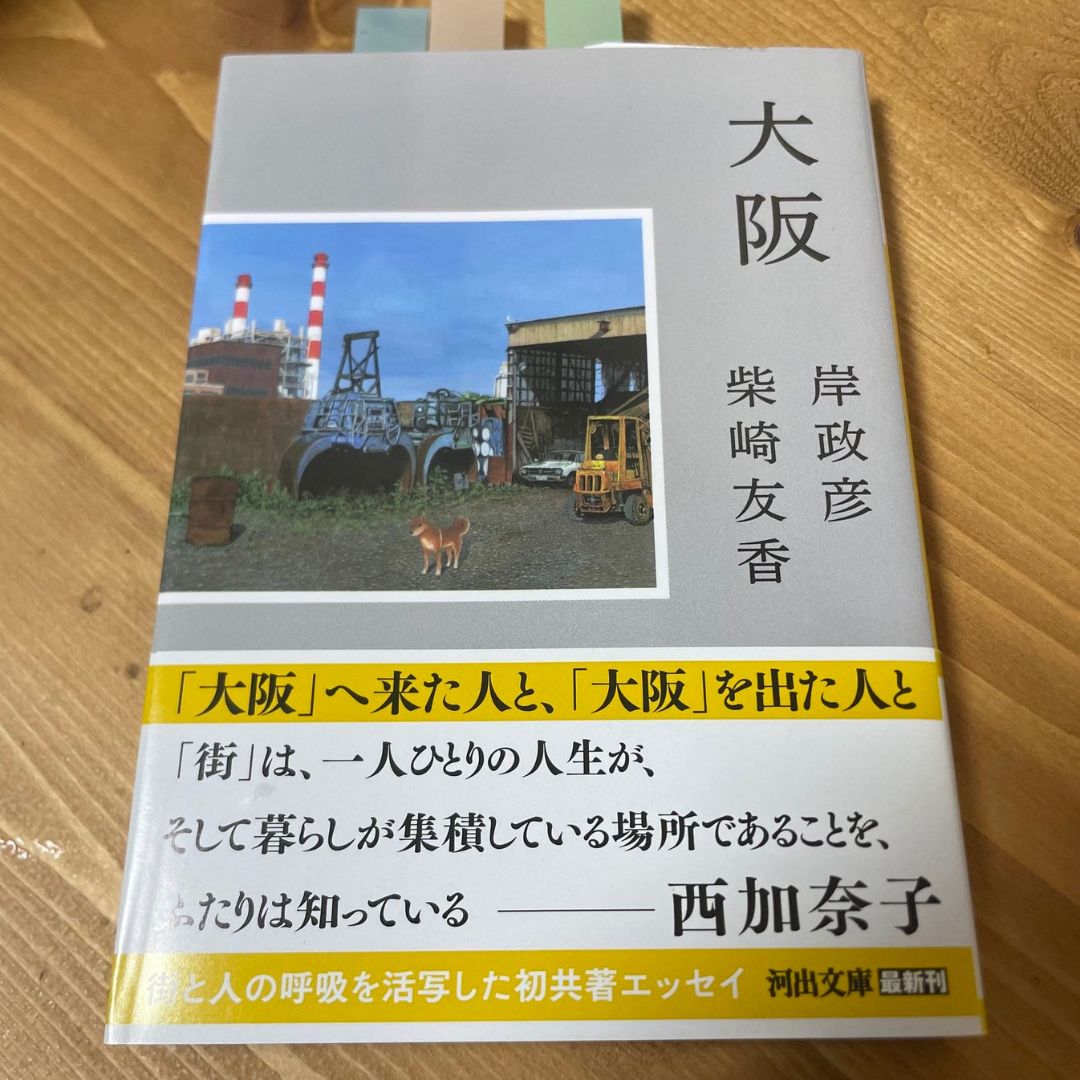

岸政彦・柴崎友香『大阪』

こちらは単行本で読んでいますが、文庫化(加筆&解説が追加)されたので再読。

大阪へ来た人(岸さん) と出た人(柴崎さん)による共著エッセイ。大阪の断片的な街、人々を描いているのに大阪の歴史を感じる。2人の文章を味わいつつ、自分が暮らしてきた街や人や風景を思い返す。大阪に縁がある人もそうでない人にもオススメです。

大阪とは、単なる地理的な位や境界線のことを指すのではなく、そこで生きている時間のことでもあるのだ。大阪という空間、大阪という時間。だから、街は単なる空間なのではなく、そこで生きられた人生そのものでもある。ただ単に空間的に人びとが集まっているだけではなく、人びとの人生に流れる時間が、そこには集まっている。だから、街は単なる空間なのではなく、そこで生きられた人生そのものである

『大阪』p10:岸政彦・著

「大阪」について、わたしはとても狭い範囲のことしか知らない。大阪も、他の場所も、知らないところ、想像し足りないところばかりだ。わたしは、風景を書いている。わたしは、風景は人の暮らしそのものだと思う(著)

『大阪』p46:柴崎友香・著