2024年上半期ベストアルバム8選

Frail Body『Artificial Bouquet』

2017年にアメリカ・イリノイ州で結成されたスクリーモ/ポストハードコア3人組の4年半ぶりの2ndアルバム。プロデュースはPete Grossmannが務め、マスタリングはJack Shirleyが担当。アートワークはジェイコブ・バノン(Converge)が手掛けており、DEATHWISHからのリリースです。

1stからの進化は目覚ましい。エゲツなさ養成ギブスで鍛錬したのか、電気ケトルよりも時短沸騰のブラストビートとトレモロリフが本作では目立ちます。そして前作よりも全体的なスピードが増している。

#1「Scaffolding」~#2「Berth」からフルスロットルの総攻撃で、ロウウェル・シャファーのギャアギャア系ハイトーン絶叫も鼓膜を喰いちぎろうとする勢い。ブラックゲイズとリアルスクリーモの合成獣と化しており、かつてスプリットを共にしたInfant Islandとしのぎを削っている印象は強いです。

加えて緩急の緩の有効利用。メランコリックな旋律の挟み方に巧みさがあり、リード曲#6「Refrain」においても暴力的な色彩で埋める中でも引きの上手さは目立つ。

アルバムのテーマはNEW NOISEの記事を引用するならば、引き続き母親の死の永続的な影響、孤立や絶望、そして社会的な問題に目を向けています。#3「Critique Programme」で”生産性で人生の価値を決めるのは正しいことなのか?”と訴え、#9「Horizon Line」は母親の臨終に立ち会わなかった一生の悔恨をつづる。

全11曲が一枚岩となった容赦ない高速殴打の40分ではありますが、道中にはロウウェルの人生譚を悲痛さと激情が入り混じりながら吐露される。ゆえに心身に強烈に響く作品です。

VMO『DEATH RAVE』

Vampilliaのメンバーを中心としたブラックメタル+電子音楽+ストロボの新感覚プロジェクト、VMO a.k.a Violent Magic Orchestraによる8年ぶりの2ndアルバム。ヴォーカルにザスターさまが加入してからは初のフルアルバム。

端的に言えば前作が陰キャ、本作が陽キャ。前作はスリル満点のアトラクションしかない遊園地の様相で、ひたすら暴力的かつノイジー。対しての本作はテーマパークとしての煌びやかさと多様性が増しており、レイヴ感とファンタジー要素が濃くなっています。

逆にブラックメタル的なものは薄まる。デジタルハードコア的な運動エネルギーの方が感触的には強いですね。それに加え、暴徒化するノイズを抑制するメロディの美しさやキャッチーな仕掛けも前作からの進化。

#4「Choking Persuasion」や#7「Satanic Violence Device」、#9「VENOM」の高速化&スクリームでブルータルEDMとしての轟きますし、#12「SUPERGAZE」は稲妻が輝く瞬間が何度なく訪れる痛快さ。

VMOストロボウォリアーズによる音と光のハイパーインフレは、日頃のストレスをチャラにする過激な祝祭を夜通し繰り広げます。でも惑星ヘルベテックに強制連行されないように用法・用量には注意。それぐらい中毒性が強いんで。豊田市駅前のフリーライブ以来8年ぶりにVMOのライヴをみましたが、これはウケるわとめちゃくちゃ思いました。

Ben Frost『Scope Neglect』

オーストラリア出身で現在はアイスランドを拠点に活動する電子音楽家の6年ぶりの6thアルバム。音響系アーティストの中でもとりわけヘヴィかつ実験的だったことで知られるベン・フロストが、本作ではメタルを大いにフィーチャー。

プログレッシブメタル・バンドのCar BombのギタリストであるGreg Kubacki、そしてMy DiscoのベーシストであるLiam Andrewsが参加しています。

その大半を委ねられているのがザクザク系の刻むギターリフ。それがうねるビートと正面衝突するかのように張り合ったかと思えば、独り舞台のごとく掻き鳴らしたり、アブストラクトな隙間を補うように配置されたり。あくまで素材としての位置づけで効果を発揮しています。

かといって生音のフィジカル性を重視しているかと言えばそうではない。エレクトロニクスの光彩や苛烈なノイズと混じることでテクスチャーは常に変相し続けている。メタルを取り入れているとはいえ、メタル的な”型”は踏襲していません。カジュアル化された聴きやすさはなく、作品はブラックホールのような抽象性で占められます。

#1「Lamb Shift」はアメリカの物理学者であるウィリス・ラム氏のラムシフトに起因するようですし、相変わらず思慮深くもある。具体と抽象、現実と幻想のサイドチェンジを繰り返す中で沼と化していく本作。簡単には抜け出せない。繰り返し聴きたくなる”なにか”がある。#3「The River Of Light And Radiation」の暴走する昂揚感を味わっちゃうと余計にですね。

Casey『How To Disappear』

2014年に結成された南ウェールズ出身の5人組ロックバンド。2019年に解散、2022年12月に復活して6年ぶりのフルアルバムとなる3作目。

作詞を担当するヴォーカリストのトム・ウィーバーの人生における痛みと葛藤を反映しており、彼は実際に出生時に骨脆性疾患、15歳で潰瘍性大腸炎、20歳で躁うつ病と診断された経験を持つ(MUSIC&RIOTS MAGAZINEインタビューより)。それがCaseyを表現する上での根幹となっています。

ポストハードコアと歌ものポストロックの折衷したスタイルが持ち味ですが、1st→2ndと作品を出すごとにスクリームが減って歌の比率が高まっていました。本作では95%は歌もので声を荒げるパートが時折入ってくる程度。エモやポストロックという領域で語られる軽快さとメロウさが全体の瑞々しさを担保しています。

同じく3rdアルバムで激情系ポストハードコアの大部分をそぎ落として歌もの主体となったPianos Become The Teethの変化に近い道を辿っている。

始まりの#1「Unique Lights」から心地よいテンポを守り、やわらかなメロディとしっとりとした歌声を届けています。カラッとした開放感のある楽曲から幻想的なナンバーまで取りそろえる中でキャッチーさは過去作と比べても抜きんでている。

この変化についてはKerrang!のインタビューでクラシック音楽やExplosions In The Sky、This Will Destroy Youに大きな影響を受けたとも回答。旋律や歌を手繰り寄せていくなかでCaseyは、痛みを”美しい痛み”へと昇華するプロセスを持っている。痛みと喪失を通した中で表現されていく愛。『How To Disappear』にはそれがある。

The Body & Dis Fig『Orchards of a Futile Heaven』

USドゥーム/スラッジ・デュオのThe Body、ベルリンを拠点にするDJ/プロデューサーのDis Fig(Felicia Chen)とのコラボレーション作。

Dis Figは本作をきっかけに聴きましたが、HYPERDUB辺りを思わせる暗黒トーンのミニマルダブに彼女のエコーをかけた歌声がその音響に溶け込むもの。その特性をThe Bodyの無差別級スラッジが過圧倍々ゲームに拍車をかけ、チップ・キングの世捨て人のごとき甲高い遠吠えが人生終了の警鐘を鳴らす。

これらの組み合わせがパワーカップルとしてぶつかってきます。ネット回線は重いと困りますが、The Bodyは重くないと困るわけで今回のコラボはきっちりと重い。さらにはインダストリアルな工業的質感も加味されています。

スピーカーが壊れているんじゃないかと思えるぐらいに歪んだ音が波及する傍ら、単純に地獄行きとはならないのはDis Figの歌やエレクトロニクスに魔性の魅力があるため。#3「Dissent, Shame」や#5「Holy Lance」はどっしりとした重低音支配の中で官能的な揺れ動きを感じさせます。

全体を通して過酷な消耗戦を繰り広げていても、不思議な中毒性が存在するのが本作の肝。見事なコラボ作。

DIIV『Frog in Boiling Water』

ザカリー・コール・スミスを中心としたブルックリンのインディー系バンドの4thアルバム。アルバムのタイトルとテーマは、ダニエル・クインの小説『The Story of B』に登場する”沸騰するカエル”に由来。

多くの資本は前作から譲り受けたものであり、ゆったりとしたテンポで深い陶酔へ誘うヘヴィシューゲイズ路線を継続。夢見心地を誘う旋律とJesuに迫る柔らかな轟音が鳴る#1「In Amber」、終盤にマイブラ「i only said」化していく#2「Brown Paper Bag」を始め、気だるげな陰鬱と甘美が渦巻いています。

前作ほど重苦しさを感じないのはアコースティックの感傷やシンセの淡いカーテンで所々をケアしながら、メランコリックなタッチが増えているためでしょうか。これまで必ずあった疾走曲が本作には1曲もないため、全10曲が統一されたカラーリングで構成されている印象は強い。

そんな中で一番の変化と言えるのは歌詞が社会的/政治的な視点を帯びていること。資本主義の弊害、不安定な世界情勢、陰謀論、ポストトゥルースなど。それは”私たちは政治的なシューゲイザーのレコードをつくりたかったのだと思う(UPROXXインタビューより)”と発言からも伺える。

アルバム制作中に父となったザカリー・コール・スミスが人生を投影させたDIIVという潜水事業は、まどろみの音響の中で不安も希望も鳴らしている。自分のために。未来のために。

MONO『OATH』

日本が誇るインストゥルメンタル・バンドの12thアルバム。バンド結成25周年を飾る作品で、長きに渡ってタッグを組んできたスティーヴ・アルビニと最後のオリジナルアルバム(サントラやEPの発売は予定されている)。

これまでとは違い、悲壮感や怒りといった負の感情で膨れ上がる大音量はなく、作品に漂うのは大らかさや懐の深さです。もっといえば愛。ゆえにMONOの全カタログの中で最も光と神聖さに溢れています。

フルオーケストラを携え、クラシックとバンド音楽を密に融合する手法を研ぎ澄ませる。そこに調和された音楽としての豊かさを感じさせますが、これまで以上に穏やかで優雅な演奏が際立ちます。

#1「Us, Then」では近親者の死を始め、大切な人たちへの弔いをシンセのフレーズに託しており、これが終曲#11「Time Goes By」まで繰り返し登場。そのモチーフは死は決して断絶ではなく、人々の記憶の中で生き続けることを示唆します。

悲しみと喜び、光と闇、生と死。長きにわたって対極の二面性を追求してきたバンドですが、辿り着いたのは万物に対する慈愛。そしてMONOが25年にわたって信じ続けた美や希望が『OATH』にあります。

Pallbearer『Mind Burns Alive』

アメリカ・アーカンソー州のドゥームメタル4人組の5thアルバム。バンド名は棺桶担ぎ人を意味する。

”これまでよりもダイナミクスとサウンドの色彩を深く追求している。真のヘヴィネスとは感情の重みから生まれるものであり、感情を伝えるために時にはひたすら殴打することが正しいアプローチではないこともある、というのが私の信念だ”とブレット・キャンベルは本作について述べる。

作風としては3rdアルバム『Heartless』を掘り下げた感じで、もっとメロウで古風な薫りが包み込む。繊細なヴォーカリゼーション、緩衝材としてのシンセやサックスの流入、クリーンなギターソロなど。

曲尺は変わらずに平均8分30秒を数える中(10分超が2曲あり)、ゆったりとしたテンポの中で孤独と苦悩という内省的なテーマを織り上げ、瞑想的なトーンを保っています。ドゥームメタルらしい重厚さや煙たさを押しつけがましく表現しないバンドでしたが、これまで以上にまろやかに歌い上げている。特に#4「Endless Place」は必聴。

バンドのアイデンティティを維持しつつ音の重さではなく、感情で階級を上げて聴き手の真に迫ろうとする。『Mind Burns Alive』はタイトル通りに精神的な部分を強調した作品であり、幻想的な柔らかさを帯びていても絶望が滲む。

このアルバムは、人生の負の転機に打ちのめされたと感じたことがある全ての人、自分の大切な人たちが自分自身の影に堕ちていくのを見たことがある人、信じるべき何かを探し求め、結局何も得られなかった人のためのものだ。

Pallbearer 公式Facebookページの投稿より (ブレット・キャンベルの発言)

2024年上半期 参加ライブ一覧

- 01/27 Elephant Gym @ 名古屋ボトムライン

- 03/17 Melvins @ 心斎橋JANUS

- 04/14 OOPARTS 2024 DAY2(toe, Elephant Gym, LITE, 9mmなど) @ 岐阜市文化センター

- 04/17 VMO @ 今池HUCK FINN

- 04/20 Codeine @ 新栄Live&Lounge Vio

- 05/11 Dark City(Ulm、Hello1103、ALIBICOUNTS) @ 鶴舞DAYTRIP

- 05/19 Svalbard & Kokeshi @ 鶴舞DAYTRIP

- 05/24 Pohgoh @ stiffslack venue

- 06/08 the neverminds @ 鶴舞DAYTRIP

- 06/14 DIR EN GREY @ 愛知県芸術劇場大ホール

あとがき

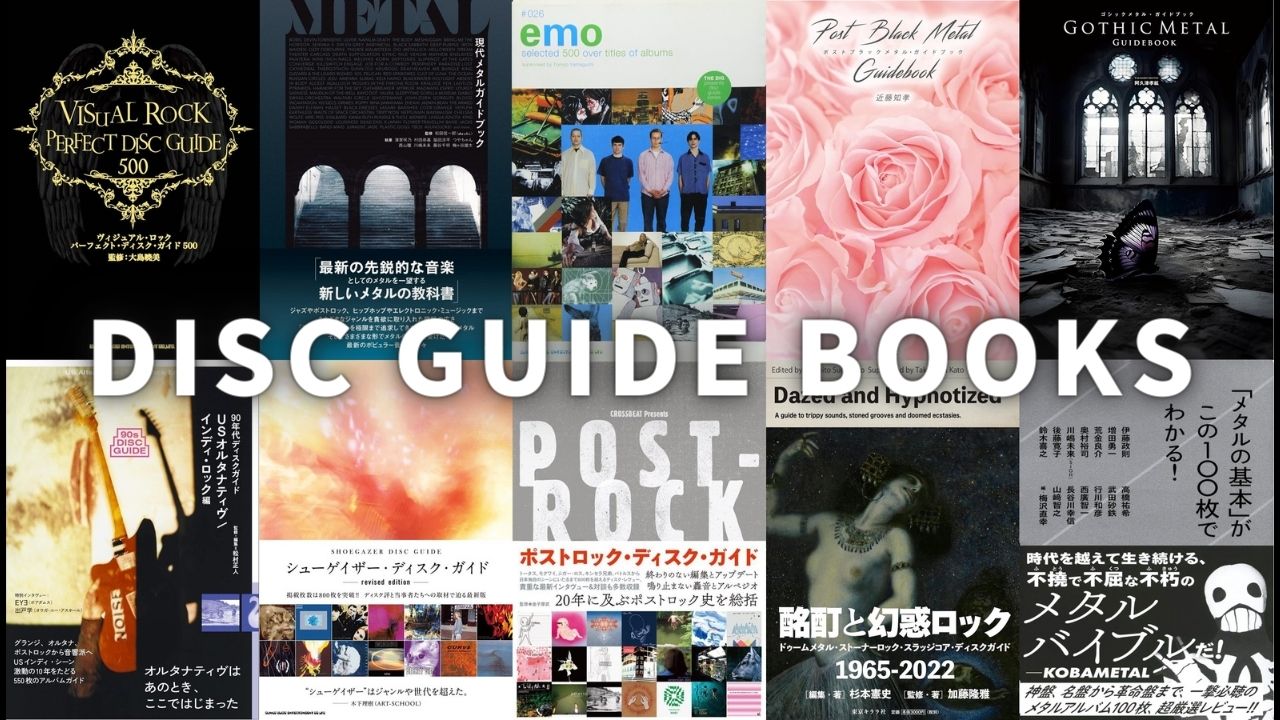

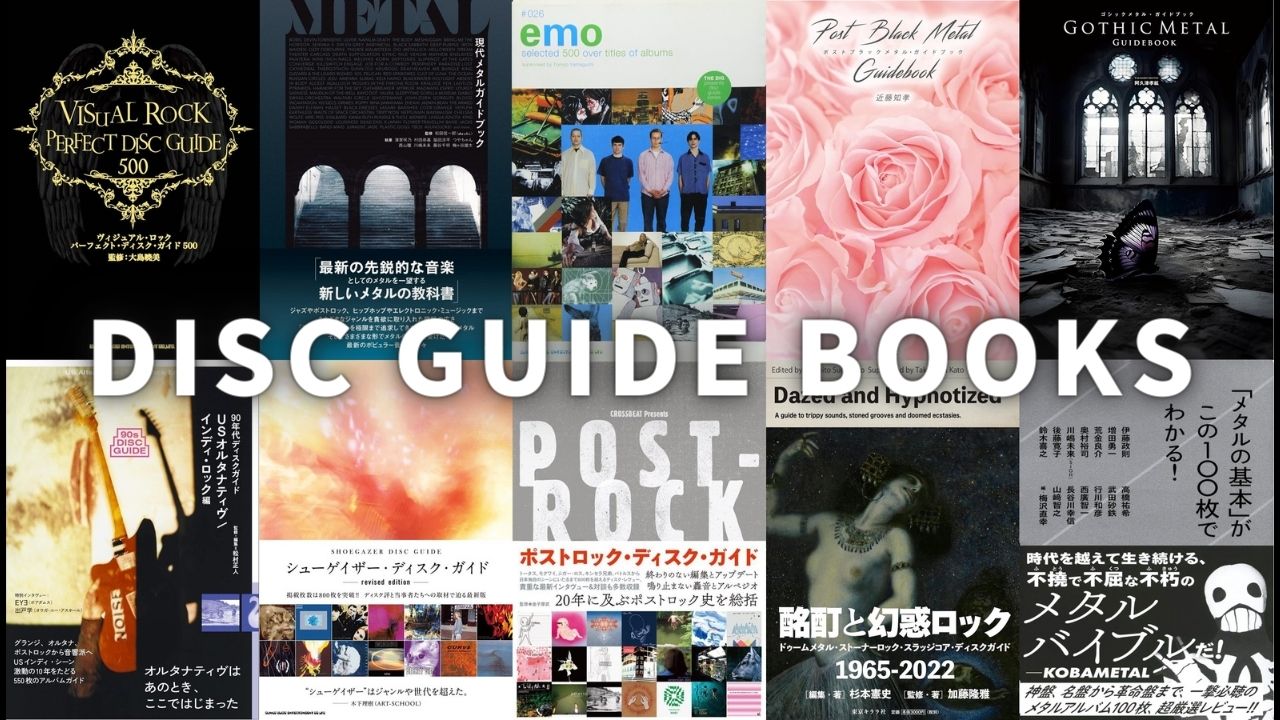

今年の上半期。【ポストメタル・ディスクガイド】の記事制作後に、存在意義が薄れていた11年前の記事をようやくつくり直すことができたのが何よりも良かったです。

数少ないポストメタル系の記事をかなり調べたし、当然ながら書くのに苦労しました。これまでポストメタル系のライブに多めに足を運んできたことは財産になりましたし、自分でいうのもなんですが力作。これがめちゃくちゃ読まれることはないですが、興味のある方は読んでいただきたいですね。

1年前ぐらいから思いついていたものの、形にできていなかった【ディスクガイド本をガイドする】も1月に記事化することができました。2023年末の年末年始休みから内容と構成は考えていてようやく。記事で挙げたディスクガイド本を参考にしていますので、著者の方々へリスペクトを示すことができたのではないかと思います。

一応言っておくと、私が本とかZINEをつくることは基本的にはないですね(依頼もないですが)。この場所で書くことが一番重要だと考えているので。毎月1,100円のサーバー代を払って自費出版しているようなものですから。noteを使わずにワードプレスでやっているのは、htmlテキストサイトから20年(更新停止期間をのぞくと通算16年)やっている名残と執着に他なりません。

2024年下半期も変わらずに続きます。私のやっていることが種を蒔く行為なのか、水をやる行為なのか、何にもなっていないのか、むしろ有害なのかはわかりません。ですが、ひとりの自己満足/達成感が少数の人のためになればと思っています。

”個人の自己満足でGoogle検索結果を汚す”とは以前言いましたが、もはやGoogle先生のここ1、2年のコアアップデートは個人ブログのその汚れすら最初からないという認識が強まっております。それは大いに関係あるけど、関係ねえというつもりでやっている。PV数とか稼ぎとかもともとアレですし・・・(この”・・・”には一個人の悲哀が詰まっている)

上半期に読んで良かった『スマホ時代の哲学 失われた孤独をめぐる冒険』にあるエヴァンゲリオンの加持リョウジを引き合いに出した”スイカを育てるような何か”。それが私にとってこのブログであると思う。どういう意味か知りたい人は本を読んでもらって、結局は”自分に何が残せるか”です。