ポストメタル・ディスクガイドを再構築する時がやってきました。

本記事はもともと2022年の元日に公開されたものです。当時は、4年ぐらい更新していなかった当サイトを2021年6月に再開して半年ほどが経った頃。再構築する前の【個人的ポストメタル探求】という記事を出して9年近くになっていたのもあって、大きめな記事をつくり直すかと思って制作しました。

その後の2024年4月に前出記事を【私的ポストメタル探求 ~2024年再構築Version~】として完全再構築。そして一部の界隈にとって熱望された『ポストメタル・ガイドブック: 思索を促す轟音と静寂』が2025年11月に発売。同書籍には著者の近藤さんから依頼があり、”ポストメタルを通して未知と出会う”というコラムを寄稿しています。ですが、ガイド本を読んでいてこの記事の意味あるのか?と疑問が湧いてきました。

そういった理由でタイトルからしてもややこしい本記事【ポストメタル・ディスクガイド】について手を加えました。【私的ポストメタル探求】に出てくる作品と被る部分も多少あるのですが、1アーティスト1作品までの制約とし、この作品を聴いてみて!というスタイルに変更。今回は完全再構築というよりは、ベースを活かして手を入れた感じになっています。

- 初稿掲載時(2022年01月01日) : 66作品

- 二稿掲載時(2022年01月02日) : 76作品

- 三稿掲載時(2022年06月05日) : 88作品

- 三稿掲載時(2023年04月28日):90作品

- 四稿掲載時(2024年05月06日):105作品

- 五稿掲載時(2024年12月29日):110作品

- 六稿掲載時(2025年04月26日);120作品

- 再構築記事掲載(2025年11月20日):77作品

ポストメタルとは?

ちなみにポストメタルというのが大まかにどういう音楽かは、当時でも現在でも以下の説明が一番しっくりきます。

スラッジ的スローな展開を基本としつつ、メロディやドラマ性を重視したインスト中心のメタル・ミュージック

BURRN!2009年6月号 特集コラム「ポスト・メタルへのいざない」、渡辺清之氏著より

轟音系ポストロックのメタル版みたいなのがイメージとしては近いでしょうか。今回の選出基準もなるべくここに沿っています。あとは参考文献と私のさじ加減。詳しくは2024年4月に再構築した下記の記事をご覧ください。

選出基準と参考文献

選出にあたって以下の制約を設けました。

- 1アーティストにつき、1作品までの選出。

- Bandcampにてpost-metalタグをつけているのは対象。

- ポストブラックメタル/ブラックゲイズと呼ばれるバンドは含まない。

また、リストへの選出は下記の参考文献と著者の考えを基にしています。

- Post-metal – Wikipedia

- ポスト・メタル・レコードTOP40 (amass、翻訳元:Fact Magazine)

- Metal Storm “Top 100 Post-metal albums“

- Bandcamp Daily – A Brief History of Post-Metal(著: Jon Wiederhorn)

- Bandcamp Daily – A Beginner’s Guide to Contemporary Post-Metal in the U.K.(著: JR Moores)

- ポストメタル・ガイドブック: 思索を促す轟音と静寂

記事内では優劣をつけずにアルファベット順に掲載しています。

※ 総文量として40,000字を超えています。PCですとサイドバーにタップできる目次、モバイル端末ですと右下に目次があり、作品名をクリックすると該当箇所に飛べるようになっています。非常に長い記事ですので適宜ご活用ください。

ポストメタル・ディスクガイド 77選

Absent in Body / Plague God(2022)

Neurosisのスコット・ケリー(Gt,Vo)、Amenraのマチュー・ヴァンディカーコーヴ(Gt)とコリン(B,Vo)によるバンド。本作は1stアルバムで元Sepulturaのドラマーであるイゴール・カヴァレラが参加しています。作品はどす黒いグルーヴに支配される中で、ゆっくりとした雄大な変動を伴う。ドゥーム/スラッジを基調に、インダストリアルやアンビエントの要素を加え、ディストピアの未来を描きます。NeurosisやAmenraの重音と闇はあっても、別のハーモニーが生まれており、イゴール・カヴァレラによるトライバルなドラミングも大きく作用。肉体的にも精神的にも”ヘヴィ”を追及してきた手練れ達による創造は、それぞれの本隊とは別の形で聴覚破壊と退廃の美学を詰め込んでいる。スコット・ケリーがああいうことになりましたのでもう活動はなく、本作が唯一の作品になるかと。ちなみに国内盤のライナーノーツを私が担当しています。

A Ghost in Rags / Solfatara(2025)

ドイツ・フライブルグを拠点に2018年頃から活動するポストメタル系インスト4人組。タイトルのSolfatara(ソルファターラ)はイタリア南部、カンパニア州の都市ポッツォーリにある火口のことらしく、他にも自然にちなんだ曲名をつけている。Bandcampのプロフィール欄にて音楽性を説明していますが、”バンドはクラシックなポストロックにパワフルなドゥームパート、ブラックメタルのリフ、スラッジの要素を組み合わせている“とのこと。オープニングを飾る表題曲#1「Solfatara」は、まさにその全部乗せ状態。身動きが取れない音圧に支配される序盤から、地鳴りのごときスラッジと幽静のアンビエンスが起伏をもたらしながら約15分に及ぶ曲を彩っています。シンプルな編成で出力を最大化しながらもメロディには配慮。また10分を超す長編曲を主体としている点が特徴です。音のダイナミクスに重点は置いていますが、終盤のキメに向かっていく感じではなく、季節が巡るように浮き沈みのある展開を有している。LentoとMONOが悪魔合体したような終盤が衝撃的な#5「Silfra」は特に強力な楽曲であり、時間と心に余裕のあるときに受け止めていただきたいものです。

Amenra/ MASS Ⅵ(2017)

1999年にベルギーで結成され、25年以上の活動歴を誇るバンドであるAmenra。その音楽はスラッジメタルやポストメタルなどに位置づけられますが、人間が受ける痛みや苦しみを薪にして生み出される暗黒芸術は、独自の美意識に彩られている。本作はNeurosisのレーベルであるNeurot Recordingsからリリースされた6thアルバム。虚無感を煽るアルペジオから鉛のように重たいリフとリズムがのた打ち回り、ヴォーカリスト・Colinの悲痛すぎる叫びが重なる。そのAmenra苦痛三原則による方程式は守られていますが、本作は静パートの存在感が増しています。解放を訴えるようなクリーン・ヴォーカルとギター。静と動の大きな落差からくるコントラストがこれまで以上に際立ちます。Amenra史上最もドラマティックな楽曲である「A Solitary Reign」は本作に収録。”Mass”というタイトルを掲げたアルバムは、メンバーそれぞれの人生に大きな影響を与えた苦痛や悲劇の上で書かれてきたものですが、その痛みの積層こそがAmenraの大いなる歴史です。

The Angelic Process / Weighing Souls With Sand(2007)

アメリカ・ジュージア州を拠点に活動していたKris Angylus(Vo,Gt,Dr)とMonica Dragynfly(Ba)による夫婦デュオ。1999-2007年まで8年の活動期間でフルアルバムを3作品リリース。本作は3rdアルバムにして最終作です。Bandcampではpost-metalのタグ付けはされていますが、どちらかといえばドローンメタルの方が近しい。例えるならGODFLESHとMY BLOODY VALENTINEとSUNN O)))の黒魔術による合成した何か。憂鬱から生まれる絶望感をテーマに、過剰すぎるノイズに唖然とする他ない。2007年に最大音量を目指す系音楽の頂点にして、究極にいってしまっている貫禄があります。絶望はここにある。その先には美しさもある。このデュオはアルバムリリース後に夫であるK.Angylusの右腕が不自由になり、2008年に死去。妻であるMonikaも2023年に46歳で亡くなった(参照:wikipedia)。

➡ The Angelic Processの作品紹介はこちら

Asheraah / The Mountain(2013)

クロアチアにもポストメタルを演奏する人々は存在していました。それがこのAsheraahというインスト・バンドです。こちらは唯一のフルアルバム。Facebookの影響を受けたアーティストに、”LVMEN,、ISIS、 Neurosis、Red Sparowes,、Amenra”という猛者たちの名前が並びます。Asheraahはそういった先人達の影響を色濃く反映しており、”ヴォーカルレスのISIS”ともいうべき轟音の波動が聴き手に押し寄せる。Oceanic期のISISに、Explosions In The Skyの叙情性やRed Sparowesっぽいしなやかさや浮遊感が加わったようで好感触。約10分近い楽曲を揃えた全6曲約57分収録しています。なかでもCaspianのごときき鮮やかなメロディ、Pelicanばりの重いリフを塗り重ねながら、後半の爆発で一気に聴き手の昂揚感を煽る#5「Beyond Monolith」はインパクトの強い楽曲。ちなみに今は活動しておりません。

A Swarm Of The Sun / An Empire(2024)

Erik NilssonとJakob Berglundの2人から成るスウェーデンのポストロック/ポストメタル系デュオの4thアルバム。リリースインフォによると”4つの異なる楽章で語られる全6曲の物語”とのこと。前作から厳かで慎重なテクスチャーを重視した作風ですが、本作ではずっと喪に服しているような暗く沈んだドローンが強化されています。コアメンバー2人に加えた6人編成でパイプオルガンやシンセサイザーなどの音を鳴らしているのに、暗闇の最深部を映しているかのように色味は抑えられている。抽象と葬送のミニマリズムが大半をしめ、生気が抜けてしまった歌声が重なります。しかも18分の曲が2つあり、長い時間をかけて音の移ろいを表現。こちらのインタビューでは”この長さは芸術的選択からきている”と話す。しかしながら、肉体性を得ていく大音量化もあって抑揚はしっかりと設けられています。ただそれすらも沈黙への抵抗という感じの趣。例えるなら希望が訪れないGY!BE、あるいは轟音ドローン部分を抽出したSUNN O)))のような。緊張感とダイナミクスに溢れた先行シングル#5「The Burning Wall」は7分台のある種の踏み絵。それがA Swarm of the Sunによって建造された夜明けのない帝国の巡礼への一歩。

À TERRE/ EMBRASSER LA NUIT(2025)

フランスとスペイン・バスクの混成軍からなる5人組の1stアルバム。ポストメタルという大筋の方向性を持つバンドで近しいのはAmenraですが、もっとハードコア/スラッジ寄りのフィジカルが乗る。そして儀式的な雰囲気を持ちつつも、精神を供養するのとはまた違う感触があります。警告を促すようなシンセサイザーが入ってきたり、#4「Presque Morts」のようなアンビエント、#6「Tous Morts」のトラップやヒップホップ的な要素を取り入れることで肉体性をぼかす変質化が散見される。とはいえÀ TERREの本分は共に8分を超す長編#3「Prophetie」や#7「L’Appel De La Nuit」に表れます。前者はゆっくりとした展開の中でのたうつヘヴィなリフとアンビエントの鎮静を絡めながら壮大な終わりへ向かう。後者は野性味を持つスラッジスタイルから精神の中枢に入り込む静パートへと突入し、その後に苦悶の叫びとノイズでぐちゃぐちゃにしながら終幕。テンプレートにとどまらない姿勢や野心は作品に表れており、全7曲約34分と収録時間は短めながらも聴き応えは十分あり。

Battle of Mice / A Day of Nights(2006)

Made Out of Babiesの活躍で知られるハードコア/スラッジ系シンガーであジュリー・クリスマス、元Neurosisで現A Storm of Lightのジョシュ・グラハムを擁した5人組の最初で最後のフルアルバム。黒い海を思わせるヘヴィなサウンドが特色のひとつで、それはスラッジメタル人脈を介した必然さからくるものですが、Red Sparowesのデリケートな叙情性も織り込まれている。その上でジュリー・クリスマスがヴォーカルを務めていることで単色に収まっていません。彼女の語り、叫び、歌。典型的なハードコアやメタル・ヴォーカルにない不穏な美しさと痛みを置いていく。ちなみに本作の核となっている物語はジュリーとジョシュの遠距離恋愛であり、”ジョシュと私の間に成長し、そして急速に衰退していく関係の中で何が起こったかを反映するタイムラインで書かれている“と述べています(レーベルインフォによる)。重い音楽ではあるが、同時に感情の音楽へと昇華しているのは彼女がいてこその成果。

Beneath a Steel Sky / Cleave(2025)

”レトロ・フューチャリスト・ノワール・ポストメタル”なる横文字攻撃を掲げるスコットランドの6人組。本作は1stフルアルバム。Explosions In The Sky系ポストロックの性質に重きを置きつつ、ポストメタルの重量感を丁寧にドッキングしているのが特徴です。Rosettaに近いと感じますが、そこにRed Sparowesのメロウさを織り込み(曲名の長さも含めて)、場面によっては同郷の偉大な存在であるMogwaiも顔をのぞかせる。ISISのアーロン・ターナー寄りの唸り声やスラッジメタル由来の重低音はもちろん組み込まれているが、それらを塩漬けにする美麗なセクションが機能。本作のムードを決定づけている#2「Vanguard」や#4「Quetzalcoatlus」の重・美のバランス感覚とスムーズな移行は見事。また一定に保たれる奇妙なアルペジオから派生していったという#6「Cycical Dunt」では、清濁のつばぜり合いが終盤にかけて大きなうねりへ。ねじふせるムーヴはほぼなく、詩的な態度で接してくるポストメタルとして浸れる良さがあります。

➡ Beneath a Steel Skyの作品紹介はこちら

BIG|BRAVE / nature morte(2023)

Robin Wattieを中心とした3人組。カナダ・モントリオールを拠点に活動しています。これまでにSouthern Lord~Thrill Jockeyといったレーベルを渡り歩き、The Bodyとのコラボレーション作品も発表。ポストメタルよりはドローンメタルという方が正確でありますが、過去のBandcamp Dailyの記事や海外レビューでもPost-Metal表記が多々見受けられるので選出。本作タイトルは”静物画“を意味するフランス語用語より。SUNN O)))に連なるヘヴィネス/ドローンを軸にして、銃にも蜜にもなるRobin Wattieの声が作品を彩る。最小限から最大限までの音量を用いながら紡ぐ高いアート性とダイナミクスを持つ音楽。その側面はありますが、女性蔑視や抑圧に対しての切実な痛みを訴える音楽としての比重は大きい。2024年4月には本作の対となる7thアルバム『A Chaos Of Flowers』を発表しています。

Blindead / Affliction XXIX II MXMVI(2010)

元BehemothのMateusz Śmierzchalskiを擁するポーランドのスラッジ/ポストメタル・バンド。本作は3rdアルバム。全7曲45分にわたったコンセプト作で、心の病に陥った少女の世界を描いたものだという。音楽的にはCult of Lunaを彷彿とさせるポストメタル・スタイルであり、深遠・陰鬱・崇高というワードを想起する巨大な音の壁を打ち立てる。静と動のコントラストの中に赤ちゃんの泣き声、少年少女たちの戯れ、木琴といった音を挿入。少女のパーソナルな心情を映像的に表出しており、美しく重い作品が生み出されています。2019年まで活動し、活動休止。現在は”Blindead 23″になっています(参照:Signing Stories: Blindead 23)。

Boris / Flood(2000)

本コラムを制作する上で参照した英国のFACT MAGAZINEが2015年に発表した”ポスト・メタル・レコード TOP40“にて、第9位にランクインした作品(その理由で選出しています)。Borisといえば、アルバムタイトルにも掲げているHeavy Rocksを主体に、ポップにも実験的にも振り切れる幅広さがあり、ジャンルという境界線を反復横跳びのように行き交う柔軟さがあります。本作は2枚目のフルレングスで、4つのセクションから成り立つものの1曲70分という超大作。すでに96年の初作『Absolutego』で1曲60分のドローン地獄を味合わせていますが、こちらはミニマル~ノイズ~プログレ~ドローンを自由に横断する。そして、もっとオーガニックな質感があって、海と空を思わせる雄大さを感じさせます。ポストメタル感は薄いと言えば薄いのですが、最小から最大までの音量を堪能できるはず。

Bossk / Audio Noir(2016)

2005年にUKケント州アシュフォードで結成されたポストメタル・バンド。2008年に活動の過酷さから燃え尽きるように一度、解散。2012年に復活を遂げて満を持しての1stフルアルバム。Deathwish Incからのリリースです。ポストロック~ポストメタルを主領域にした楽曲の組み立てを施した上で、曲間はシームレスに繋がっている。ひとつの物語を7つに細切れにしたという感覚があり、1曲の中でも明確な起伏に富んでいます。なかでも#4「Kobe」はBosskを代表する曲として君臨し、水晶のように揺らめき煌めくギターのリフレインを中心に、ポストメタル系の大爆発へとスイッチ。その雄大なコントラストは決して他バンドに引けを取らない。本作はRoadburn Festival 2019で完全再現されており、同フェスは”時に催眠的で美しく、時に粉砕的な『Audio Noir』は、まさに旅のような作品だ“と評している。

Callisto / Noir(2006)

北欧ポストメタルの初期を支えたフィンランド・トゥルク出身の7人組バンド。本作は2ndアルバムで当時は5人編成。ポストメタルにフリージャズやプログレを調合し、オーケストラルな質感を立たせる実験的なスタイルが特徴。サックスやストリングスを自在に取り入れて柔らかなフィーリングを持たせる一方で、ドスが効いたデスメタル系低音咆哮は好みが分かれそうです。ただ、静と動の揺らぎあるシネマティックなサウンドは、美しく気品さえ感じさせるもの。単純な剛柔の制圧だけにとどまらないグラデーションの多彩さが魅力であり、本作のハイライトといえる#3「Fugitive」はキャリア屈指の名曲です。2015年に4thアルバム『Secret Youth』を発表しましたが、現在の動向は不明。

Codespeaker / Scavenger(2024)

スコットランドのポストメタル系バンド5人組。”Bruising post-metal(おそらく痛切なポストメタルといった意)”を掲げて活動しており本作が2ndアルバム。”このアルバムは権力構造の欠点と、その矛先を向ける人々の闘いに焦点を当て、真の代替手段がないことを嘆いている。無力な人々への頌歌(しょうか)であり、この時代にふさわしいテーマだ“とリリース・コメントで説明。Cult of Lunaの流れを汲むポストメタルを特徴に持ち、より硬質でモノトーンの色調が目立つ。現存する中で近い存在はBosskですが、ヴォーカルを入れたOmega Massifみたいな印象もあり。その昔にDenovali Recordsが出してたポストメタルのラインがイメージとしては一番近い。重量級のリフを持ち、アンビエントと時に同盟を結び、スラッジメタル由来の野獣系咆哮が延々と続く(多少のクリーンVoはある)。ひたすらに威圧的で険しい。絶望感の強いThinking Man’s Metalと化していく#3「Rescission」を始め、終末的なトーンが全面を覆っています。畏怖を覚える重低音と理念の建造。

COLMAAR / Eternal(2024)

When Icarus Falls(2007-2024)というバンドがスイスを拠点に活動していましたが、この度にメンバーを変えずに名義だけ変更して再始動に至ったのがCOLMAARです。この再デビュー作では、Cult of Luna直系のポストメタルという装いを強め、迫力のある重低音と冷気を帯びたクリーントーンが楽曲を牽引。静と動のドラマティックな揺れ動きを信条としているが叙情性に比重を置いています。前身バンドで主要素を担った電子音は本作ではほとんど消え去っていて、代わりに大半の曲で主戦を担っているのはスポークンワードというのもポイント。鈍いベースラインの上をメロディックなツインギターが重なり、昂揚感のあるラストへ向かっていく#2「Ancestrale」、まさしくCult of Lunaの系譜に連なる#3「Implacable」は強力。叙情的なスタイルを常に鎮座させながらもスポークンワードの煽りと美しいトレモロが席巻する#6「Funeste」は感動すら覚えます。

Converge & Chelsea Wolfe / Bloodmoon: I(2021)

ハードコアをアートの領域まで昇華したConverge、闇夜の歌を唱え続けるシンガーソングライター・Chelsea Wolfeによるコラボレーション作品(ポストメタル寄りの音楽となっているので選出しています)。経緯としては、Roadburn Festival 2016での共演がきっかけ。 ”典型的な4人組のコンヴァージの音楽よりも、もっと壮大なものを作りたかった。一緒にライブで演奏して、良いケミストリーをそこで感じられたから、全員がこのまま続けたいと思った“と語る(Mikikiのインタビュー)。100m走の如く駆け抜けるパートも存在するとはいえ、速度を犠牲にした鈍いスラッジメタルが基本。そこにダークかつ妖しさを加えたサウンドを用意することで、ConvergeはChelsea Wolfeを迎え入れています。彼女も応えるように肉体と精神に来る重い打撃のような歌を響かせている。血の月を拝むレクイエムのごときトーンが貫かれており、リード曲#1「Blood Moon」や#3「Coil」の壮大さに飲まれます。Cave Inのような浮遊感を持つ#7「Failure Forever」を抜けた終盤4曲は、さらに慎重なドラマを刻む。かつてNeurosisとJarboeがコラボレートした作品を思い出す濃厚さ。

Cult of Luna / A Dawn to Fear(2019)

1998年にスウェーデン・ウメオにて結成。ポストメタル黎明期から長きに渡る活動によって、現在ではヨーロッパ圏最高峰のポストメタル・バンドと評されるのがCult of Lunaです。Neurosis、ISISに次ぐ存在といっても過言ではありません。Julie Christmasとのコラボ作『Mariner』を経ての本作は7thアルバムで、バンドのカタログ史上最長の79分収録。先行公開された#1「The Silent Man」からその轟きは聴き手を強制的に支配する。アルバム全体を通すとスラッジメタル由来の重音と咆哮が炸裂はするものの、漆黒のグルーヴと深く陰りのあるメロディが退廃的な雰囲気を優勢に導いています。オルガンが重宝され、要所で控えめに登場するクリーン・ヴォーカルがゆっくりとした進行にフィット。表題曲#3「A Dawn to Fear」は熟練された表現の上で、ここまで垂れ流しの哀愁と虚無を誘うメロディを聴かせ続ける。その上で問答無用で叩きつけるラストの#8「The Fall」の重低音に平伏すしかありません。年数を重ねるごとに増していく凄みと威厳、それに付随したポストメタル最後の砦感。CoLがCoLたる所以を示す力作です。

Dimscûa / Dust Eater(2025)

2021年頃から始動するUKのポストメタル4人組の1stアルバム。本作は4年の歳月をかけて断続的に制作されており、”悲しみと変容についてのレコード“とリリース直後にInstagramの投稿に記しています。7~10分までの長尺曲を4つそろえ、ポストメタル/アトモスフェリック・スラッジの威圧と抽象に覆われる。音像は2nd~3rdアルバムぐらいのMouth of the ArchitectにAmenraの精神的な痛みや苦悩が加わったような感じ。ドゥーム/スラッジ寄りのゆったり進行、音も感情も2トン車両のごとき重みを携え、ヴォーカルはデスメタルの影響下にありそうな咆哮をあげ続ける。そこに閉塞感に赦しを与えるメロディックなパートを適切に配置。その上で言葉にしろ演奏にしろ、吹き込まれるのは悲しみ。Echoes And Dustのインタビューによると、ギタリストのAdam Campbell-Trainが体験した娘の死の影響、そしてヴォーカルを務めるAlexの苦悩も強く反映しています。最終曲#4「On Being and Nothingness」は10分超の大曲。序盤のアコースティックとシンセサイザーの絡みがしんみりとした雰囲気を湛え、喪失を体験したが故に募った感情が楽曲中盤で一気に崩壊。極限状態から放たれる音がとにかく重くのしかかってくる。

Ender / Ender(2008)

ニュージーランドのインスト・デュオによる最初で最後の作品。主に00年代後半に活動していた模様です。断定的に書くことができないのはググっても出てこない人たちであり、出てきたとしても違う人たちばかりだからという理由。音楽サブスクに本作はないのですが、YouTubeで一応聴けます。このデュオが奏でる4曲40分超のインストゥルメンタルは、身体を震わせる強力な圧と染みわたる様なメロディを配す事で印象深いものとなっている。スラッジの範疇に迫るギターのうねりはPelicanを思わせ、リズムも芯が太くてどっしりとした重量感を楽曲に加味。ミニマルな展開を軸にして、徐々に積乱雲が晴れていくかのように緩やかに長尺なドラマを紡いでいく(13分を越える曲が2曲で、他も6分と8分強)。特に本作では重厚なギターが轟く13分の#2が印象的です。Hydra Headと共振しまくりのこのヘヴィなインストは、その手のリスナーからの称賛を得られるはず。

envy / A Dead Sinking Story(2003)

日本のポストハードコアの雄、envyの3rdアルバム。FACT MAGAZINEによる”ポスト・メタル・レコード TOP40″の第14位に選出されている(だから選出しています)。本作と次作『Insomniac Doze』がMogwaiとISISの影響を強く受けていたと感じる作品で、FACTによるランキングに入ってしまうのも納得します。BURRN!2009年6月号に掲載された特別コラム『ポスト・メタルへのいざない(著:渡辺清之氏)』おいて、”ポスト・メタルと呼ぶにふさわしくないかもしれませんが、envyを近いポジションと捉えることが可能です“と記述されていたりもしますしね。本作ではポストロックの配合比が高くなって叙情性にウェイトがかかり、電子音やポエトリーリーディングも増加して楽曲は長尺化。それでも、ハードコアとしての矜持は譲らず。静と動の雄大なコントラスト、ドラマティックな流れを持つ代表曲のひとつ「狂い記せ(Go Mad and Mark)」を収録しています。

Fall of Efrafa / Inle(2006)

リチャード・アダムスが1972年に発表した小説『Watership Down(邦訳:ウォーターシップ・ダウンのウサギたちで刊行)』にインスパイアされ、独自解釈を加えた三部作の発表を目的に結成したUKポストハードコア・バンド。05~09年まで活動。本作は3rdアルバムにして最終作。ハードコア~ネオクラストを主軸にNeurosisの壮絶な絶対領域に進出し、さらにはISISやGodspeed You! Black Emperor等の音楽性と精神性を加味しながら、聴き手の核心を打つ。地底を揺るがす重厚なサウンドと鬼神の如き咆哮、そこにポストロック的なたおやかな旋律が織り込まれていく音像。シリアスな悲壮感、重い美しさは群を抜いており、アンダーグラウンド界で孵化した音の激流に飲み込まれます。そんな7曲79分の大作。そして彼らはいさぎよく解散を選びました。

Fall of Leviathan / In Waves(2024)

スイスのインストゥルメンタル五重奏による1stアルバム。マスタリングはCult of LunaのMagnus Lindbergが担当。”5年間にわたる作曲、調整、考察、実験の集大成である“とはBandcampでの声明。拠点のスイスは山岳地帯に覆われた永世中立国ですが、旧約聖書に登場する海の怪物をバンド名に冠し、巨大な航海のテーマと深海にインスピレーションを得ています。音楽的にはちょうどポストロックとポストメタルの海域を攻めるようであり、If These Could Trees TalkやAudrey Fall辺りが近しい感じ。海外誌だとMogwai + Neurosisという形容もされていますが、負の感情や轟音という強烈なインパクトは約束されてない。古典的な静と動のクレッシェンドの中で機織りのように物語を丹念に織り上げていく。その忍耐強く移ろう音で露になっていくのは海洋の神秘と厳格さが本作の肝です。ハーマン・メルヴィルの小説『白鯨』にインスパイアされた#6「Ahkab」は、Pelicanを思わせるドゥーム/スラッジ系の重低音が美しさと恐ろしさの両方を聴き手に植え付ける。

Final Light / Final Light(2022)

フランスのシンセウェイヴ・アーティストのPerturbator、スウェーデンのポストメタル巨人Cult of Lunaの中心人物であるヨハネス・パーションによるコラボ・プロジェクト。本作が現在のところ唯一のアルバム。Perturbatorはこのコラボにおいては煌めきや80年代風レトロさは抑え気味。彼が以前に手掛けたCult of Lunaの「Cygnus(Remix)」よりも色彩感は薄く、地が揺らぐほどのベースラインと不穏なシンセが荒涼とした世界を彩っています。真夜中にも製造を続ける工業地帯のような雰囲気を感じ、インダストリアル~ドローンメタル寄りの重圧がひどく圧し掛かってくる。しかし、ほんのりと煌めいたエレクトロも加味してます。それに応えるようにヨハネス・パーションはギターと咆哮で作品を支えます。彼の威圧的な声の轟きは相変わらず超然とした支配力。Perturbatorが機械のように冷たくシリアスな波もたらす一方、ヨハネスは燃える情動を本作に持ち込んでいます。

5ive / Hesperus(2008)

マサチューセッツのヘヴィ・インストデュオによる3rdアルバム。過去作ではISISのベーシスト、Jeff Caxideが参加していたりしますが、本作はゲストなしの完全デュオ編成で制作。スラッジメタル+サイケデリック+ポストロックの成り立ちで、反復と展開を擁しながら聴き手を制圧するのが特徴。以前と比べても楽曲自体はややコンパクトになっていますが、#6~#7「News」は20分に及び、譲れないところは譲っていません。本作はBPMが少し速くなっているところがポイントで、ねちっこい反復というよりかは少しスポーティな感触を持つ。一方でポストロック的な静寂パートの美しさもしっかりと抽出。所々ですっと深層心理に訴えかけるメロウなフレーズが効果的に働いています。タイトル通りに大海に投げ出される#2「Big Sea」の衝撃。これでも5iveの中では最も入りやすい作品。ちなみに1stアルバム『5ive』が英FACT MAGAZINEによる”ポスト・メタル・レコード TOP40”で第29位にランクインしていますが、私としては本作を推薦します。

Grown Below / The Long Now(2011)

2011年から2015年という短い期間を駆け抜け、2枚のアルバムを残して解散したベルギーのポストメタル4人組。こちらは1stアルバム。ISISやCult Of Lunaが築き上げてきたポストメタル界に深く切れ込むその音像は、静と動のダイナミックなスケール感を持ち、ドゥーム/スラッジ譲りのスロウテンポと重量感、獣のような低音グロウルで聴く者を制圧します。そんな中で他バンドとの決定的な差異となっているのが、徹底して気を注いだ耽美性。クリーン・トーンのギターやクリーンヴォイスの巧みな使い分けが、殺伐としたスラッジメタルに澄んだ泉をもたらしています。さらには荘厳な雰囲気を持ち込むストリングスやゴシックなヴォーカルを積極的に取り入れる。表題曲#6「The Long Now」は、まさにバンド自身の音楽性を1曲に凝縮した16分超に仕上がっています。

GUHTS / Regeneration(2024)

ニューヨーク州を拠点に活動するポストメタル系バンド4人組の1stアルバム。Bandcampには自身の説明として”アヴァンギャルド・ポストメタル・プロジェクトであり、深くエモーショナルな音楽を通して、人生よりも大きなサウンドを届ける”と記載。イメージ的には”Cult of Luna + Swans + Battle of Mice”のように感じます。実際にBring The Noise UKのインタビューにおいてJulie Christmas、Gojira、Cult of Luna、PJ Harveyなどからの影響を言及。スラッジ~ポストメタル系の重厚なサウンドに実験精神が乗っかり、女性ヴォーカリストであるAmber Gardnerのしっとりとした歌から金切り声、甘いロリータな表現までを駆使して聴き手を惹きつける。ドゥームゲイズの濃霧に包まれる#2「Til Death」や本作随一の躍動感とユニークな攻撃性を有する#4「Handless Maiden」、美しいトレモロの上に眩惑的な歌声が至福の一時を提供する#6「Generate」などを収録。ポストメタルの複数にまたがる道をナビゲートしながら、自身の挑戦的なスタイルは本作で示されます。アヴァンギャルドと謳ってはいますが、聴き手の懐に潜り込む艶めかしさがまた何とも魅力的に映る。

Hum / Inlet(2020)

90年代に活躍したアメリカのオルタナティヴ・バンド。1995年にリリースされた3rdアルバム『You’d Prefer an Astronaut』はDeftonesのチノ・モレノが”我々が大きな影響を受けた”と語る作品のひとつです。HUMは復活と休止を繰り返してきましたが、本作は約22年ぶりとなる5thアルバム。””ポストメタルを感じる””というのが最初の印象でした。#1「Waves」から重みとまどろみのミルフィーユに舌鼓し、#2「In The Den」でNothingばりの推進力を持ったヘヴィ・シューゲイズを轟かせる。全体を通した変化としては、まるでオルタナティヴロック、エモ、ドゥーム、シューゲイザー、ポストロックが暗闇の中でミキサーにかけられたような音になっていること。22年もかけてこのリッチな合成術を会得するとは何事かと驚きを隠せません。逆にマット・タルボットのリラックスと無感情の中間地点のようなヴォーカルは昔よりも渋い。左手じゃないですが、声は添えるだけのようなそっけなさがアルバム全体を通して効いている。まるで虚無感で胸を空っぽにしたJesuのようであり、海外では”スペース・ドゥーム”なる表現も躍っています。ちなみに本作はFAR OUTが発表した”オルタナティブ・ロックで過小評価されている13作品“に選ばれている。

Humanfly / Ⅱ(2007)

2000-2013年まで活動していたUKのオルタナティヴ・ロック4人組による2ndアルバム。基本的には10分近い尺、スラッジメタル由来の重いリフを主体としたゆっくりと進行、スペーシーなシンセサイザー、ラリってる感じのヴォーカルが楽曲を構成する。といっても歌は全体の1割程度でほとんどがインストゥルメンタル。轟音系ポストロックとスラッジとサイケデリックの要素がぶつかりあう中で、暴力的なまでのヘヴィネスと澄んだメロディが楽曲を引き立て合う。初期Pelicanを思わせるサウンドにヴォーカルがちょびっと入っている印象ですが、時には猛獣のような低音グロウルが入ってくるので防御態勢を整えておくこと推奨。2013年10月の公演を最後に無期限活動休止してましたが、2026年にArcTanGent Festivalに出演することが発表されました。

Hundred Year Old Man / Sleep In Light(2022)

2015年からUKリーズを拠点にする6人組。創設メンバーでバンドを主導していたギタリストのOwen Peggが2021年9月に急逝しましたが、残されたメンバーが遺志を受け継ぎ完成に至った2ndアルバム。タイトルはアメリカで1993~1999年まで放送されたSFテレビドラマ『バビロン5』のエピソード名に由来。ISISやCult of Lunaの影響下にあるポストメタルを軸にするものの、剛健かつ壮大な作風が持ち味のバンドです。ヘヴィなリフと2人体制による咆哮によって闇への服従を長い時間にわたって余儀なくされますが、その混濁に抗うようにクリーンなメロディや巨大な音の壁をつくりあげて希望や尊厳を保とうとする。本作では17分近い大曲#3「I Caught a Glimpse of Myself on Fire」が際立つ。鎮める静。威圧の動。形勢逆転を繰り返す中で音と感情が11分付近でピークに達し、その後のギター/シンセ/ストリングスの追奏が深い余韻をもたらします。最終曲#8「Livyatan」ではスラッジメタルの圧を強めたサウンドから、共演経験もあるスイスのポストメタル・バンドのE-L-Rを客演に迎え、鎮魂と追悼のムードを深めて作品を締めくくる。約80分を擁する本作は、死者と生者が魂を擦り合わせて壮絶な体験を約束する力作。

➡ Hundred Year Old Manの作品紹介はこちら

IAN / Come On Everybody, Let’s Do Nothing!(2025)

2000年代初頭にUKの音楽シーンで活躍していたという面々が、パンデミックの最中に集まって結成された5人組。イースト・ロンドンを拠点に活動しており、本作が1stアルバム。25年に及ぶキャリアを持つベテラン勢が集まっているわけですが、その音楽性はポストメタルと室内楽的なサウンドが組み合わさったイメージが近い。ツインギター、ベース、ドラムに加えてチェロ専任メンバーを要しており、引き合いに出されるのはNeurosis、Amenra、Godspeed You! Black Emperorといったバンド。一聴しただけでその妥当性は感じるもので、7分以下の楽曲はないという長尺が基本です。インストが大半を占めてゆっくりとしたテンポで進行。静と動、軽と重、浮と沈の対比を用いながら前衛的な作風を保っています。ヴォーカルはこの界隈らしい悲と怒を内包した咆哮型ですが、全体の15%を満たすか満たさないかぐらい。冒頭を飾る#1「Manuel」から重苦のスラッジを基盤に置きつつも、曲中盤ではチェロが主導するクリーンな音色に安寧を委託する。ゲスト参加によるメロトロンが加わって最もダイナミックに揺れ動く14分近いラスト曲#5「Not Erotic / Cop Film (End Credits)」も強力です。

IKARIE / Arde(2023)

2019年に結成されたスペインのドゥーム/ポストメタル系バンド5人組。ベーシスト兼作詞を担当するMaria V. Riañoのコンセプトを苦痛が伴うヘヴィネスと共に体現する。本作は3部作(痛み、怒り、再生)の第2章で”怒り”がテーマ。歴史の中で数人の女性を巻き込んだ悲劇的な出来事や物語を伝えている。全体を通してはユダヤ人哲学者であるハンナ・アーレントの”悪の凡庸さ(意味についてはこちら参照)”が貫かれ、『ブルーマインド』や『チタン TITANE』といった映画が参照元として挙げられています。Amenraに通ずる漆黒のヘヴィネスとヴォーカルのグロウルが導く悲しみの暗い河。このようなどんよりと重いサウンドが鼓膜を圧してくるものの、シンセサイザーの導入や繊細なタッチが増したことで星粒の煌めきがもたらされています。表題曲となる小曲#8「Arde」にはクラウトロックの影響を感じたり。それでも、ハッピーという言葉を無効化する漆黒に包まれます。IKARIEは音楽を通して痛みや怒りを共有しており、本作には悲劇的な死を遂げた日本人女性2名が登場している。

Inner Landscape / 3H33(2024)

フランス・リヨンを拠点に活動するポストメタル4人組。バンド名はフランスのプログレッシブ・メタル・バンドのKlone「Immersion」の歌詞に由来します。”ISISやSUMAC、Intronautに影響を受けている”とはバンド公式の紹介文より。まさに王道的なポストメタルがInner Landscapeの基盤にありますが、そこにジャズ畑にいたというドラムがゆったりとしたテンポを維持する中、なめらかにセクション間を接続しています。どっしり分厚いリフとCult of Luna直系の唸り声を基調に作り上げる重苦しい雰囲気。対してクリーントーンやシンセサイザーが美的な洗浄を施すことで、清濁静動のバランスを保つ(ただし、ヴォーカルはキレイに歌い上げるパートなし)。まさしくThinking Man’s Metalの系譜を行く#1「The Order of Things」~#2「Collective Dissonance」の序盤から程よく呼吸できるスペースやメロディックな性質を守っており、全体を通しても品位や知的さを感じさせる内容です。なお本作の主題は”家族の崩壊”であり、メインコンポーザーを務めるJulien Gachetの体験がベース。特に表題曲#6「3H33」は繊細から破壊までのトーンを移り行く中で彼の父親の死を描いている。

Ingrina / Siste Lys(2020)

Ingrinaはフランスのポストメタル・バンド6人組。公式サイトにて”Ingrinaとは記憶の名であり、この文明が生者に忘れさせようとする、生命の恍惚の感覚の名である“と説明している。本作は2ndアルバム。”文明の悪夢に直面した生命体が経験する海陸の試練”という前作に続くテーマを探求しています。トリプルギター、ベース、ツインドラムという編成にヴォーカルがうっすらと入り込む。序盤はブラックメタルの影響が垣間見えたりしますが、ポストという接頭語がつくジャンルに影響された壮大さが表現されています。近しく感じるのは同じフランスのYear Of No Light。緊迫感と寂寥感に彩られながらも超然とした轟きに圧倒されます。本作は2分台10分超までをそろえた6曲35分で構成されており、短くても長くても必要以上のインパクトを与えてくれる。

Irepress / Sol Eye Sea I(2008)

これまたマサチューセッツ・ボストンから産声をあげてきたポストロック/ポストメタル系5人組の2ndアルバム。タコを擬人化?したようなピンクのジャケットとは裏腹に、中身は遊び心にあふれている。ISISやRed Sparowesのような有機的な質感のポストメタルを軸にしつつ、ジャズフュージョン、1970年代のプログレッシブロック~クラウトロック、耽美系ポストロックなどにも踏み込む。基本的にはインストで2%ぐらい声が入っています。穏やかな叙情と破壊力のある爆音を複雑に行き交うのに加え、ハンドクラップを効果音として取り入れたり、ホーンが鳴り響いたり、アンビエントを組み合わせたりと器用さがある。ある種の様式にはとどまっておらず、焦点を合わせずにセッションの延長上にいるような自由さが魅力。この系統で変わったものが聴きたいという方にオススメしたいし、そうでない人にもオススメしたい。要は良い作品ということです。ちなみに現在は活動していません。

ISIS(the Band) / Panopiton(2004)

ポストメタル最重要バンドの3rdアルバム。イギリスの功利主義哲学者ジェレミー・ベンサムが18世紀に考案した監獄『パノプティコン』、それを監視社会として現代に落とし込んだフランスの哲学者ミシェル・フーコーの概念がコンセプト。ポストメタルの構造的な基本形をつくりだした前作『Oceanic』よりもさらに思慮的で叙事的、かつ有機的なグルーヴが特徴です。#1「So Did We」における冒頭の衝撃から、丹念なギターのループと重層化されたレイヤー。寄せては返す波のような静と動の繰り返しは、ポストメタルを言及する上での”波動”という言葉に繋がっています。中心人物のアーロン・ターナー自らが提唱した”Thinking Man’s Metal”を体現した作品であり、#3「In Fiction」は”音の粒子までもが見える”と形容されたライヴを具現化したかのような代表曲。”俺にとってのヘヴィ・ミュージックは本物の感情の重みと、それに伴う音のクオリティを持ってるもののことだ“(クロスビート2004年11月号、アーロン・ターナーのインタビューより)。「In Fiction」を2007年1月のライヴで体験したことで、わたしの人生は確実に大きく変わりました。

IZAH / Sistere(2015)

オランダのスラッジ/ポストメタル6人組の1stフルアルバム。全4曲全てが10分超えの約72分は、この手のバンドに相応しい長編物語が繰り広げられます。ポストメタルの旨味を随所に捉えた#1「Indefinite Instinct」で本作はスタートするも、#2「Duality」と#3「Infinite Horizon」デスメタル風の残虐な攻め上がりを導入し、さらには漆黒鈍重ドゥーム、エピックなメタル、幽玄なるアトモスフィアを場面場面で切り分け。引き出しは多く、長尺の中でうまく活用して起伏ある展開を生み出ています。悪いグループに所属しているけど成績は優秀みたいな、ろくでなしポストメタル。極悪と極美で綴る約72分は、日が暮れるほど長いわけではないですが強烈です。なお本作リリース後には、Roadburn Festival 2015にも出演を果たしています。その後の動向は不明。

Jesu / Silver(2006)

多くのプロジェクトで才能を発揮していたJustin K Broadrick。メイン・バンドであったGODFLESHが2002年に終焉後、03年から始動したメイン・プロジェクトのひとつがこのJesuです。本作は2nd EP。ターニングポイントとなった作品であり、GODFLESHの延長にあった1stアルバム『Jesu』と比べると、インダストリアル要素の強いヘヴィネスはかなり削ぎ落とされている。代わりにMy Bloody Valentineに代表されるシューゲイザーの要素と調和。メロディラインや歌も洗練されていき、轟音の中にゆらぎがあり、まどろみと恍惚感をもたらすような変化を遂げました。美しいメロディと轟音ギターの反復と紡ぎ出す白銀のパノラマ#1「Silver」は、Jesuの新しい船出であることを証明した重要曲。そして、躍動感のあるマシーン・ビートに乗せて銀河を駆ける#2「Star」は新機軸。薄闇の中を彷徨い歩くような#3、エレクトロニカ方面へ重きを置いた#4といった曲にしても、重みの中に美しさを残しています。

juki / 2nd Demo(2009)

かつて日本にも明確にポストメタルだといえるバンドがいました。それがjukiです。バンド名は、”ユキ”という彼女にフラレタ友人がその名前を忘れないように嫌がらせでつけられる。東京を拠点に00年代後半~10年代前半まで活動。本作はデモ音源として発表された2曲約25分という内容ですが、このジャンルが好きな方には大推薦したい作品です。基本的には全編英詩を咆哮し(叙情派ハードコアからの影響も感じさせる)、ミドル~スロウテンポでスラッジメタルの大海を突き進む。そこに潤いのあるアルペジオやポストロック風の浮遊感が絡むところもポイント。RosettaやMouth of the Architect辺りのポストメタル~スラッジを思わせる重厚な前半から8分過ぎにExplosions in the Skyの飛翔神話につながる#2「the story between the 12th & 13th stair」は、彼らのクオリティを物語る楽曲です。次作のスプリット『Lakshmi』に収録されている「Carved」も大変良い。Bandcampで聴けます。

Julie Christmas / Ridiculous And Full Of Blood(2024)

先述したBattle of MiceやMade Out Babiesのヴォーカリスト、またCult of Lunaとコラボ作を発表してきたソロ・ヴォーカリストの14年ぶりとなる2ndアルバム。余白と遊び心があった前作に比べると、本作はずいぶんポストメタル的だと思ったのが第一印象。それこそ14年前はMade Out of Babieが健在だったからそういった音楽と離れた表現になったのは理解できます。本作ではCult of Lunaのヨハネス・パーションによる重低音援護体制が轟きの大きな支えになっていますが、ジュリー・クリスマスも快心の怒声や痛々しい悲鳴を撒き散らしており、鼓膜に圧と刺すの両方を味合わせてくる。ゆえにわたしたちに刻まれたMarinerの遺伝子がざわつきだす。#2「Supernatural」や#5「The End of the World」、#8「Lighthouse」はMarinerの続編というべき衝撃をもたらす楽曲に仕上がっている。”私は本の装丁で、彼らはページだ“と彼女は話している通りに、優れた音楽家たちがジュリー・クリスマスを最高金賞にすべく創造性を結集・錬金しています。それこそ#8の歌詞にも出てくるようにハリケーンのようにあなたはなぎ倒される。そんなアルバムです。

Juneau / Scraps of the Final Lights(2025)

2019年に結成されたポストメタル系インスト・トリオ。ベルギーのハイスト・オプ・デン・ベルグを拠点に活動しています。本作は2ndアルバム。Tokyo Jupiter RecordsがCDリリースと来日公演に尽力する。Juneauはツインギター+ドラムという編成で、重圧とメロディアスな質感を併せ持つサウンドを展開。Russian CirclesとOmega Maasifの掛け合わせかと思える轟・美のセクション移動を踏まえており、#2「Observer」では終盤のブラストビートや騒々しいギターは限界突破的な興奮をもたらそうとする。先行シングル#4「Heave」もまた強烈なインストを響かせます。そして、最後に待ち構えるのは10分に迫る表題曲#5「Scraps of the Final Lights」。シューゲイズ風味のギターを皮切りに遅速と静動を駆使して緊迫する展開でつなぎ、”最後の光の断片”をインストゥルメンタルで模索する。前作からブレることなく自身の音楽性を進化させた作品であり、巨石建造物のごとき迫力と厳格な美が備わっています。

Junius / Reports from the Threshold of Death(2011)

2003年に結成されたボストンのオルタナティヴ・ロック~ポストメタル系バンド。ローリングストーン誌において、”NeurosisとThe Smiths のハイブリッド、美とブルータリティの完璧な融合“と評された音楽性をもつ。本作は2ndアルバムで“死後の魂の旅”をメインテーマに製作されました。実際に所属しているわけではないですが、Hydra Headレーベルの重みをもつサウンドの上を優雅な歌が泳いでおり、Jesuをもっとオルタナティヴな歌ものとして昇華したらというイメージでしょうか。冒頭を飾る#1「Betray the Grave」から時にメランコリックに、時に重く突き抜けるスタイルが示される。大地のように悠然としたアンサンブル、メロディの洪水、それに天からコーラスが降り注ぐ#2「All Shall Float」は本作の重要曲。Josephのヴォーカルがしっかりと案内役として魂の旅路をリードしていくのが何よりも心強い。#8「A Reflection on Fire」の柔らかい歌唱表現は、うっとりとするほどに魅惑的。

ベルギーのデス/ブラック系バンドのThurisazでシンガー兼ベースを務めるHannes Leroyを中心に結成された4人組の1stアルバム。スラッジ/ポストメタルを主要素としており、Dunk!Festを開催している信頼と実績のDunk!Recordsが本作をリリースしていることもあって、検閲はパスしています。リリースインフォによると”ISIS『Oceanic』、Rosetta『Wake/Lift』、Cult of Luna『Somewhere Along the Highway』などの名曲にふさわしい続編を求めてきた人にとっては、新鮮な聴き心地“とあります。新鮮というよりはむしろ懐かしい聴き心地じゃねえかと私は思いますが、それぐらい先人達のエレメンツを惜しみなく投入。お上品なピアノが繊細な美しさをもたらすイントロから一気に重く鈍い恐怖を味合わせる#1「Into Red」に始まり、#3「My Burden」の終盤ではISIS、#4「A Way」にはCult of Lunaの影響が強く見られます。それでいて電子音のタッチは70年代ジャーマン・プログレ風な感じがするので新鮮かも。デビュー作にしてこれがポストメタルだというはっきり主張した作品をつくりあげています。

KYOTY / Undiscovered Country Of Old Death~(2012)

USニューハンプシャー州発のインストゥルメンタル・トリオによる初作。Tokyo Jupiter Recordsから国内盤がリリースされています。地響きを巻き起こすヘヴィネス、オリエンタルで艶やかなメロディ、ドラマティックな展開力とPelicanを思い出させる内容です。#1「14」からしてその実力を発揮。ポストメタルをよりヘヴィにチューンアップしつつも、美しい詩情が楽曲へと引き込みます。#3「08」でも顕著ですが、時に繊細に時に凶暴に吹き荒れるサウンドは、激情ハードコアへの憧憬も重なって壮大なものへと発展する。Mouth Of The ArchitectからGifts From Enolaまでが横切る音像は、強烈なインパクト。本作の出来を確信へと変えていくラストの#8「15」まで聴き通して、感じましょう。その衝撃を。

Latitudes / Agonist(2009)

UKを拠点に活動するポストメタル5人組による1stアルバム。PrettyInNoiseのインタビューを参照すると、NeurosisやCult of Luna、Godspeed You! Black Emperor、envy、Yes等に影響を受けたと発言しています。そのなかでもNeurosisやGY!BEに感化されたサウンドが特徴で、暗黒と戯れるには十分な重量感を備えている。一方で透明感のあるメロディ、2「Antechamber」や#6「Hunting Dance」で聴けるヴォーカルのファルセットは虚無感を覚えるもの。あまり威圧的なスタイルではなく、闇の中で軽重のバランスを取りながらじわじわと聴き手の感覚を蝕んでいく。表題曲#7「Agonist」はリリースインフォにあるプログレの影響も感じさせます。その後も活動は続いており、2019年にリリースした4thアルバム『Part Island』は全編ヴォーカル入り作品となっている。Facebookの投稿では、現在のところ5thアルバムの制作が進行中。ちなみに本作はAnd So I Watch You From AfarのメンバーがLOUDERで発表した”ポストメタルのベストアルバム10作品“に選ばれてたりします。

Lento / Icon(2011)

2004年にイタリア・ローマで結成されたインストゥルメンタル・バンド。本作は2ndアルバムで、当時はトリプルギターを含む5人編成です。James Plotkinによるマスタリング。リリースはDenovali Recordsから。端的に表せば、”黒くて重いインストの完成系”です。不穏なドローン#1「Then」で煙が立ちあがったが最後。そこからは地鳴りのような音圧が衝撃を残します。トリプルギターによる薙ぎ倒すようなリフが繰り返され、重厚なベースラインとドラムが共謀。よって蹂躙され続ける鼓膜。それでも、アンビエントの曲が瞑想を促すように配置されていて救いを設けています。加えて10曲で約37分とこのジャンルのアルバムにしては曲尺も、トータルの尺も珍しく短め。ただ、黒くて重たいという点は一切の手加減はなく。いくら漂白剤を使おうと落ちる気配はまるでない。本作に収録されている#4「Hymen」が打ち立てる漆黒の音の壁に到達したバンドは、未だに表れていません。

Light Bearer / Lapsus(2011)

先述したFall of Efrafa解散後に、中心人物であったAlex CFを核として生まれた6人組による1stアルバム。17世紀のイギリスの詩人ジョン・ミルトンによる叙事詩『失楽園』やフィリップ・プルマンの小説『ライラの冒険』からの影響を公言し、神と対立して天界を追放された堕天使ルシファーの物語を音楽で表現する。後期Fall Of Efrafaからの延長上にある音楽ですが、叙情性をさらに高めて重い美しさを持つポストメタルを展開。巧みに思えるのはピアノやストリングスの存在で、もの悲しい旋律から独特の華やぎまでをもたらす音色が、厳かな緊張感と哀愁を共有。さらにはネオクラスト的な暴力性と呪術的な重み、ポストロック的なアンサンブルの重ね方などの様々な要素が結晶化。重い美しさを湛える要因になっています。その中でもNeurosisとSigur Rosが手を取り合い、煉獄の底から天国の彼方までを行き来する13分越えの#2「Primum Movens」は、バンドの代表曲として君臨する。しかし、四部作を予定していたもののバンドは次作『Silver Tongue』の発表して解散しました。Alex CFはその後にArchivistを新たに立ち上げたのを始め、いろいろなバンドやアートワーク等で活躍中。

Long Distance Calling / Eraser(2022)

2006年に結成されたドイツ・ミュンスター出身のインストゥルメンタル・バンド。ポストロック/ポストメタルに属すだろうインストですが、メタルやプログレ、アンビエントといった要素を加えてかなり振り幅は広い。過去作ではヴォーカルを入れた作品も発表している。本作は8thアルバムで“人間の手によって浸食されていく自然や生物”がコンセプト。各曲は絶滅に直面している特定の生物を表す、と同時に捧げられる。曲順にあげていくとクロサイ、ヒガシゴリラ、ニシオンデンザメ、ナマケモノ、ワタリアホウドリ、ヒゲナガハナバチ、トラ、そして人間。前作の反動からか電子音はあまり使わず、4人によるバンドサウンドをメインにしてゲストによる管弦楽器、少々のエレクトロニクスで構成しています。一番強烈なのはラストの表題曲#9「Eraser」で人間をテーマに制作。種と環境の破壊、それが最終的には人間の滅亡に繋がることを緊迫した展開で表現しています。

➡ Long Distance Callingの作品紹介はこちら

LVMEN / Raison D’Etre(2000)

1995年に結成されたチェコのポストハードコア/ポストメタル・バンド。創設メンバーであるHusar(Vo,Key,Sample)を中心に結成され、30年の歴史を誇るバンドです。本作は1stアルバム。ポストハードコアをベースにして、NeurosisやGodspeed You! Black Emperor、Hooverといったバンドと接続しながら、長い時間をかけて大きくうねるサウンドが特徴。穏やかな旋律と荒れ狂う大河のような轟き。呪術的な祭事の側面を強めるリズム。複数名が担当するスポークンワードと苦悶の叫び。そして結成初期から続いている映画から引用するセリフ・サンプル(1967年のチェコ大作映画『マルケータ・ラザロヴァー(Marketa Lazarová)』はLVMENの重要な源泉)。それらの混交が超然たる力を持って迫ってくる。また本作では読経やオペラ歌唱、神経を惑わす効果音も大いに取り入れています。なかでも#1「3」はLVMENの代表曲のひとつ。Neurosisの子孫系バンドといえますが、チェコ文化との結びつきやハードコア的な側面をより発揮することで独自のスタイルを開眼。『Raison D’Etre』は、この界隈で貴重な影響力を持つ重要作。

Mare / Mare(2004)

カナダはトロント出身の3人組による唯一の作品である5曲入りEP。2004-2007年と活動歴は短いが、Hydra Headからリリースされていることが本作の前衛と品質を保証する。スタイル的にはスラッジメタルが基盤にあり、重低音リフと野太い叫び声、ミドルテンポの進行が主だった部分を担う。その上でBotchやThe Delllinger Escape Planを思わせるマスコアの変則性がスパイスとなったり、ジャズ的な管楽器やドラムパートを介入させ、(国内盤ライナーノーツによると)ブルガリアン・ヴォイスを取り入れている。楽曲の中で様々な要素に寄り道しながら聴き手の思考と視野を広げる旅路になっていることは、Kayo Dotにも通ずる。ノイズ攻撃に入ったり、アンビエントの安息が訪れたり、静かな歌ものと化したり。作品を通してのユニークな変容。そんな本作はFACTによる ”ポスト・メタル・レコード TOP40″ では第3位にランクイン。DECIBEL MAGAZINEは本作を”24分40秒に及ぶ、ポストメタル史上最もユニークで、魅力的で、心躍るような作品“と2019年に評している。

Morne / Engraved with Pain(2023)

2005年に結成されたマサチューセッツ州ボストンを拠点とする4人組。本作はあのMetal Bladeとの契約にこぎつけての5thアルバム。”人類が衰退していく現実を個人的にも集団的にも表現している”とのこと。プロデュースはConvergeのカート・バルー。初期から変わらずに重さと暗さで一線を超えたヘヴィミュージックを追及しています。初期に聴かれたストリングスやクラスト的な要素はあまり用いなくなっていますが、スラッジメタルに根差した重音リフと咆哮は変わらずに強烈。本作は10分超の曲を3つ擁しており、絶望に対峙できない者を門前払いする威厳があります。”ドゥーム、スラッジ、ポストメタル。そんなジャンルやタグ付けは大嫌いだ“とMorneを主導するMilosz Gassanは語る。そういった単純なカテゴライズを無効化する本作は、滅亡へと向かう人類への警告を打ち鳴らしている。

Mouth of the Architect / The Ties That Blind(2006)

オハイオのポストメタル・バンドの2ndアルバム。彼らもポスト・メタル・レコードTOP40にランクインするぐらいに重要バンドのひとつです(ランクインしているのは前作ですが)。この時期は前ベーシストが脱退後に正式メンバーが決まっていなかったため、本作ではBraian Cook(Russian Circles)がベースで全曲参加。前作を大きくビルドアップした形で、ヘヴィさとメロウさの両方を2段も3段もレベルを上げています。巨大な力による圧と大らかな美しさがドラマティックな進行のもとで高め合っていく曲が多く、前作に欠けていた壮大さと幅広いダイナミクスの妙を堪能できるはず。ISIS『Oceanic』のヘヴィネスとオーガニックな質感、Explosions in the Skyのような叙情性がここに存在する。MotA史上最長曲となる15分30秒を数える#2「No One Wished To Settle Here」はその証明です。ちなみに#5「At Arms Length」にBrent Hinds (元Mastodon)がゲスト参加しています。

➡ Mouth of The Architectの作品紹介はこちら

Nadja / Touched(2007)

カナダはトロントで結成されたドローン/ドゥーム・デュオ。ソロ音楽家としても活動するエイダン・ベイカーと彼の妻であるベーシストのリア・バッカレフから成る。本作は03年にリリースされた1stアルバムですが、当時はエイダンの単独作。07年の再発盤では夫婦編成で新たに再録したものとなっています。選出理由は、本記事内でたびたび参考文献としてあげている”ポスト・メタル・レコード TOP40″において第4位を獲得しているため。しかしながら、ポストメタル的な要素を多少含んでいますが薄め。1曲平均10分という尺、鼓膜に圧し掛かるギターノイズ、冷徹なマシーン・ドラムを基盤にして、必要以上の大音量が圧迫し続けることで生まれる恍惚感が本作にはあります。特に#2「Stays Demons」の美しさよ。2012年にVampilliaが初めて招聘したのを皮切りに以降も2014、2018、2023、2024年と来日公演を行っています(わたしはそのうち12、14、18と足を運んでいます)。

Neurosis / Times Of Grace(1999)

1985年から活動するこの前衛的音楽集団は、ハードコアからポストメタルへの大きな道筋を作った重鎮。前作『Souls at Zero』において実験的かつスピリチュアルな作風へと移行。傑作『Through Silver In Blood』の次の一手である本作は、スティーヴ・アルビニと共に初めて作り上げた6thアルバム。最高傑作と評されることも多い作品です。スロウでヘヴィというスタイルの研磨は、アルビニの助力によって生々しさと没入感を増す。重厚なスラッジリフ、トライバルなリズムパターンによって暗闇を支配し続け、シンセやチェロといった楽器は闇の信仰を手助けする不気味はハーモニーを奏でています。そして、#2「The Doorway」は報われない全ての人間に捧げられる。同曲を2019年2月に名古屋E.L.L.で体感したのは忘れられない出来事。

Ocean Districts / Expeditions(2014)

バルト三国のひとつ、エストニアの首都タリンを拠点に活動するインスト・バンド。当時は4人組で本作が1stアルバム。端的にいうとポストロックのパワー系(それがポストメタルちゃうんかい)といった印象を残します。穏やかなギターや鍵盤による装飾、それに曲によってはスピーチサンプルを用いていますが、ヘヴィメタル要素を促進剤として使用。ツインギターの鳴りはメタルとポストロックの間をうろつき、小気味よい進行が楽曲を引き立てます。なかでも#5「Endurance」は強烈。楽曲自体はコンパクトで3~4分台の曲が多く、長くても6分なので聴きやすいバンドです。イメージとしてはRussian Circles、Pelican、God is an Astronaut辺りが混ざったイメージ。逆に必修科目のスラッジの影響をあまり感じさせないのが特徴かも。Ocean Districtsは2018年、2023年にそれぞれフルアルバムを発表しており活動を止めていません。

The Ocean (Collective) / Pelagial(2013)

現在はPelagic Recordsを運営するRobin Stapsを中心としたドイツの音楽集団。2000年の結成から25年以上のキャリアにおいてヘヴィミュージックを前進させ、プログレッシヴ・メタル~ポストメタルの旗手としてその名を轟かせます。地質学、海洋、宗教といった哲学的なテーマと向き合って生み出される作品は、いずれも高く評価されている。本作は6thアルバムで、自らのバンド名である【海】をテーマに据えた作品です。アルバムは曲名が海の深度を表しており、進行していく = 海底に潜行していくことを意味する。海面から真っ暗な最深部までの旅を思慮深いプログレッシヴ・メタルと共に展開。バリエーション豊かに変転していく曲と共に、海洋の持つ多彩な表情と奥深さを知らしめます。11曲に及ぶ深海の旅路『Pelagial』について、リリース元のMetal Blade Recordsは”The Oceanの最も概念的なアルバム”と謳う。ロックメディアのLoudwireは”2010年代のベストメタルアルバム66”に本作を選出している。まさしく”深海の底で見る奇跡”。

Omega Massif / Karpatia(2011)

ドイツのインスト・スラッジメタル4人組による2ndアルバム。タイトルはカルパチア山脈からきていると思われ、バンドは自然や山からインスピレーションを受けていることを明かしている。先に紹介したLentoにも通ずる重いインスト(共にDenovali Recordsからのリリース)であり、スロウテンポから激重リフの連続で鼓膜を蹂躙する。ポストメタル的なソフト~ラウドのセクションによって聴き手を”ねじふせる”のが特徴。この手のバンドに多いカタルシスへのお導きとはまた違うスタイルです。前作と比べて明らかな飛躍があり、重さ・速さ・容赦なさの三拍子を研ぎ澄ませている。#1「Aura」の冒頭から100秒後にスイッチが入ってからの怒涛のヘヴィネスは強烈ですし、オオカミの群れが追いかけてくるようだからという理由でタイトルがつけられた#2「Wolfe」の圧縮ラッシュは前作になかった新機軸。それに#4「Im Karst」ではYear of No Lightに待ったをかける重低音地獄が訪れます。逆に異質なのがラストを飾る#6「Steinernes Meer」で、バンド史上最もポストメタルをしている展開で魅了。ドイツの怪物、ここにありを証明する重い快作なんですが、2014年に解散してしまいました。

Oriska / Oriska(2024)

”Blackened Post-Metal”を自称するノースダコタ州ファーゴを拠点に活動する7人組の1stアルバム。Doomed NationのインタビューによるとFall of Efrafa、Respire、Thou、Cult of Lunaらに影響を受けたと語っています。音楽的には前2バンドに近く、リアル・スクリーモの気質が強いポストメタルのような感じで、場面によってはネオクラストやポストブラックの色も帯びている。そこにピアノやストリングスを絡ませ、陰のトーンを彩っています。光に向かっていくRespireと比べ、Oriskaは絶望サイドでずっともがき叫んでいるようなイメージ。ピアノとチェロによる厳かな立ち上がりからブラストビートを交えた激烈なハイライトを生み出す#1「Sulfer」、終盤のシンガロンガが印象的な#2「Helium」の前半はまだ少し陽の気があり。しかしながら#3「Boron」からどす黒さに拍車がかかり、ドゥームメタルの重圧とクラストの爆発力を相互に作用させながら、疎外感と絶望を深めています。闇がパートナーを務めているようでもあり、まるで向かい風にずっとさらされている感覚。ポスト系でOriska “Collective”と名乗っている辺りにも謎の信頼感があります。

Palms / Palms(2013)

DeftonesのヴォーカリストであるChino Moreno、元ISISのJeff Caxide(B)、Aaron Harris(Dr)、Bryant Clifford Meyer(G/Key)によるバンド、Palmsの1stアルバム。再生した瞬間にすぐに飛び込んでくる、ISIS『Wavering Radiant』期を髣髴とさせるクリアなフレーズとうねるリズムに心が躍ります。そのヴォーカルがチノに置き換わったと表現すれば一番わかりやすい。平均7分を超える6つの楽曲は、揺れ動く豊饒なサウンドの上で艶やかなヴォーカルが生命力を与えています。特に#1「Future Warrior」は、この上ない美しいイントロから雄大なヘヴィロックを轟かせる楽曲。ISISの喪失を埋めるほどの素晴らしい出来栄え。でも、予想以上にISISなのでDeftonesファンの方が本作を新鮮な気持ちで受け止められるのではないかと思います。ちなみにバンドとしての活動は終わってないようですが、現在はまるで動いてない。

Pelican / Australasia(2003)

アメリカ・シカゴを中心に2000年から活動するヘヴィ・インストゥルメンタル4人組の1stフルアルバム。Hydra Headからのリリース。 2024年に掲載されたBandcampの特集記事には”私たちがダイナミクスにますます力を入れ始めた時期でした。静けさと騒々しさもそうだが、感情のダイナミクスも重要だった“との発言が残る。バンドにはハードコアやスラッジメタルの素養が根底にありますが、この頃から静と動を行き交うポストロックへの落とし込みがみられます。長い時間をかけてゆっくりと紡がれるストーリーが肝。#1「Nightendday」や#6「Australasia」で聴かせる壮大なサウンド、クライマックスの美しさに恍惚とする。対して、映画『メッセンジャー』に使用された#2「Drought」は重厚なリフを中心にスリリングに畳みかけます。同曲は現在の彼等の音楽性に通じており、出発点となる本作はあらゆる可能性を示しています。なお本作はFACT Magazineが2015年に発表した『歴代ポストメタル・レコードTOP40』の第35位にランクイン。

Pijn & Conjurer / Curse These Metal Hands(2019)

共にUKを拠点に活動するヘヴィポストロック・バンドのPijn、スラッジメタル・バンドのConjurerのコラボ作品。基本的には両バンドから集められた精鋭5名によるもの。おおざっぱですが的外れでもない表現をすると”ポストメタル ミーツ Baroness”ですかね。オープナー#1「High Spirits」の序盤を飾るトリプルギターのハーモニー、歌いだしのジョン・ベイズリー(Baroness)にクリソツ声を聴いて、それを感じない人はいないかと。その上で場面ごとにスラッジメタルの重圧、ブラックメタルのトレモロとブラストビートの暗躍、フォークやポストロックの静的な美を巧みに配置。Conjurerがもたらした肉体性と野性味、Pijnのシネマティックな美麗さが引き立てあっている。30分という尺で適切かつ最高な表現をしている事実。まちがいなくPijnとConjurerのファンのみならず発掘されるべきEP。

Pothamus / Raya(2020)

ベルギーの古都メッヘレンを拠点に2013年から活動する3人組。”音楽と形而上学を融合した”と自身の特徴を説明します。本作は1stアルバムで神話ならびに生命/時間の循環をテーマにしている模様。#1「Orath」は地球創成期を表し、#2「Viso」は人類の誕生、終曲#6「Varos」は死。それらを同郷のAmenra、大御所のSwansやNeurosisといったアーティストの影響下にあるサウンドで表現しています。スラッジ経由のヘヴィさと空間に余白を残すアプローチ、クリーンなヴォーカル(Amenraのコリンっぽい)とドラッグテストに引っかかりそうな呻き声を使い分ける。そしてトライバルという形容詞を浮かべるパーカッションの多用し、長尺の中で反復。少しずつの展開を持って精神と肉体が昇り詰めていく感覚を聴き手に味合わせる。酩酊ではなく、覚醒。人間の原始的な欲求を引き出す作用がPothamusの音楽にはあります。

Presence of Soul / All Creation Mourns(2015)

東京を拠点に25年近く活動する2人組の2015年リリースの3rdアルバム。この頃は5人編成です。7年前の前作から音楽性に大きな変更を加え、黒く重くなりました。これまでのシューゲイザー由来の甘美で幻想的なサウンドお残しつつ、Year Of No Lightに比肩する重音製造兵器ぶりを加算。善と悪、光と闇に焦点をあてて両極端に振れながら重く、儚く、美しい物語を紡ぐ。オーストラリアのインスト・バンドであるLauraのメンバーを含むゲスト陣がストリングスで参加し、Yukiのヴォーカルは女神のような慈愛に満ちた歌で寄り添う。全てを包み込むような#8「Circulation」は誰の人生にも救いをもたらす名曲。なお本作は海外のオンライン音楽誌 Arctic Dronesにて「あなたが聴き逃したかもしれない2015年傑作アルバム 20」の一枚に選出されています。

Red Sparowes / Every Red Heart Shines Toward the Red Sun(2006)

ISISのブライアント・クリフォード・メイヤー率いるバンドの2ndアルバム。初期には元Neurosisのヴィジュアル担当であるジョシュ・グラハムも在籍していました。ポストロック寄りの穏やかさや叙情性を重視したインストゥルメンタルが特徴。前作は“種の絶望”というテーマでしたが、本作では1958年から始まる毛沢東時代の中国における大躍進時代を取り上げています。インストではあるものの、主に四害駆除運動(ネズミ、ハエ、蚊、スズメ)について言及。政策によって引き起こされた惨状を曲名に反映しています。音楽的には透明感と美を併せもつフレーズが多用されるものの、その裏で無力感や寂寥感を湛えている。また肉体と精神を威圧する重々しいサウンドが前作よりも頻度高く登場しており、それが全体的に暗いトーンによる支配に繋がっています。

Rosetta / Utopiod(2017)

宇宙や天文学を背景に哲学的でスペーシーなポストメタルを展開するRosetta。2003年から活動をしており、自身の音楽性を“Metal For Astronauts(宇宙飛行士のためのメタル)”とユーモラスに表現。2016年と2018年にはTokyo Jupiter Records招聘のもとで来日経験があります(わたしは両方に参加。)。本作は6thアルバム。タイトルは理想郷を意味する”Utopia”、依存症を生じやすく離脱症状や過剰摂取により、アメリカにおいては薬物中毒死の半数近くを占める医薬品”Opioid”。ほぼ正反対の意味を持つ2つの言葉を組み合わせた造語となっている。前作から5人体制となり、クリーンなスタイルへと歩み寄っていましたが、本作はそれを踏まえた上でさらに繊細な音像へと研磨されています。そして一人の人間の誕生~死まで、喜怒哀楽の感情を楽曲によって塗り分けて描き切っている。ゆえに最もコンセプチュアルかつ内省的な作品となりました。理知的でメロウなポストメタル系への転質。それが人の感情と共鳴し、人の人生と共鳴する。その上でRosettaのディスコグラフィーにおいて常に内在していた”空間と宇宙”は、本作でも健在です。

Russian Circles / Station(2008)

アメリカ・シカゴのインストゥルメンタル・トリオ。バンド名は、1980年のロシアのナショナル・ホッケーチームによって導入された練習ドリルに由来する。本作は2ndアルバムで、BotchやThese Arms Are Snakesで活躍したブライアン・クックが加入してからは初の作品となります。いわゆるバンドの出世作にあたり、最高傑作と評価する人も多い。デビュー作である『Enter』から前身バンドより継続するマスロック、ポストロック、メタル要素を掛け合わせたインストを鳴らしていましたが、本作は静と動のダイナミクス、スリリングな展開に磨きをかけています。その上で3人とは思えない重量感とレイヤー構築を堪能できる。#2「Harper Lewis」はライヴでの定番曲。そしてインストゥルメンタルを独自の美意識で昇華させた#5「Youngblood」はポストメタル系インスト最重要曲のひとつです。

RÝR / Dislodged(2025)

ドイツ・ベルリンを拠点に活動するインストゥルメンタル・ポストメタル3人組。バンド名はアイスランド語で”不毛、まばらな”といった意味合いを持つ。本作は3rdアルバム。インストのスラッジ/ポストメタルを主軸にするバンドであり、MUSIC VIDEOが公開されている冒頭の#1「flung」からスタイルは明白です。ヘヴィなリフによる蹂躙とアンビエンスの緩和を組み合わせる。1曲平均8分を数える尺の中でドラマティックなクレッシェンド構造には依存しませんが、その音像から受ける印象は限りなく重厚で漆黒。ギター、ベース、ドラムのシンプルなキットのみを用いて出力を最大化しています。近いのはOmega MassifやLento。RÝRはその中でメリハリのある展開、虚と実の質量コントロールに巧さがある。展開のバリエーションや音色の多彩さといったものを削ぎ落し、三位一体のシンプルさを研ぎ覚ませる。同時にアーティスティックな品があるのも本作に惹かれる要因です。

Shy, Low / Snake Behind The Sun(2021)

アメリカ・ヴァージニア州のポストメタル系インスト4人組の5thアルバム。リリースはポストメタル系重要レーベルのひとつであるPelagic Recordsから。アルバムタイトルは、人生において一見ポジティブな力や存在の中にさえ、闇やネガティブさが潜んでいる可能性があるという概念を比喩的に表現しているとのこと。Shy, Lowはとダイナミックなレンジを利用しながら、パワフルな説得力を持ったインストゥルメンタルを響かせている。メタリックに畳みかけたり、ドラマティックに聴かせたり、身悶えるような轟音を掻き鳴らしたり。本作を全曲演奏したライヴがYouTubeで公開され、Bandcampで音源化もされています。トリプルギターとなった5人編成でさらに迫力が増していてチェック推奨。

Suffocate For Fuck Sake / In My Blood(2016)

2004年にスウェーデンで結成された7人組。SFFSの特徴はスウェーデン語のインタビューやポッドキャストからのサンプリングを核に据え、それをポストハードコアやポストメタル系のサウンドに乗せていること。そしてCult of Luna、Breach、envy、GY!BE、Sigur Rosといったバンドに影響を受けています。本作は3rdアルバムで、スウェーデンで1930年代から70年半ばまで行われていた優生思想に基づいた精神障害者への強制不妊手術が題材。音声サンプルは同内容をテーマにしたBosse Lindquistsによるラジオ・ドキュメンタリー『Förädlade svenskar』を使用しています。母国の暗部を照らす主題は、IQ58の少女を引き合いに出して話を展開する#1「Stina」から始まり、聴き進めるごとに流れた血の多さを知り、国家の闇が炙り出される。The Chainsmokersの「Inside Out」に参加した歌手・Charleeを迎えた3曲(#1、#7、#9)に安らかな光明をもたらす時間もあれど、痛みが消えることはない。『In My Blood』はスウェーデンの歴史を知るための重要作。

➡ Suffocate For Fuck Sakeの作品紹介はこちら

SUMAC / The Healer(2024)

アーロン・ターナー(ex-ISIS)、ブライアン・クック(Russian Circles)、ニック・ヤキシンという支配者級/クエストクラスの3名による前衛的スラッジ/ポストメタル・バンド。目下の最新作となる5thアルバム。Bandcampのインタビューにおいては”ある意味、本作は過去2作(Love In ShadowとMay You Be Held)と結びついていて、ゆるやかに相関する3部作のようなものだと考えている“と発言している。忍耐を用意しろ、この超越的な音楽にはそれが必要だ。と聴く前に警告が必要です。相も変わらず切り抜きには非対応でインスタントな表現と真逆をいく。それは26分を数える#1「World of Light」から始まることからも明らかです。スラッジとサイケと即興がシームレスに繋がる脅威は全4曲約76分にわたって続く。一貫してヘヴィを求道する中で自らを掘り下げ、定型から脱し、新たな何かを生み出していく。”本作は過去のSUMACの音楽を知っている人にとっては、理に適った進化形(国内盤ライナーノーツ、アーロン・ターナーの言葉より)”という言葉もありますが、厳粛な体験の果てに理解は及ばずともすごいものを聴いたという実感は残る。

Sundrowned / Higanbana(2025)

ノルウェー西部を拠点に活動している4人組の2ndアルバム。タイトルは”彼岸花”に由来。Facebookeページの自己紹介欄には”Transcendental North Sea Black Metal”と書かれていますが、ポストメタルとポストブラックが8:2ぐらいの割合で配合された音を基本線に置いています。例えるならRosettaとCult of LunaとMouth of the Architectのトライアングル・オフェンスというイメージが近い。鼓膜へ負担をかける重低音が主要素を担っていて、ヴォーカルも前述した3バンド寄りの咆哮をあげ続ける(クリーンは一切用いていない)。そこに空間系エフェクターを使ったまろやかで拡がりのある音色がふんだんに盛り込まれており、ヘヴィなサウンドを和らげます。水晶のような煌めきや心地よい時間の流れを感じさせる場面が多く、#2「The Seed」や#6「Higanbana」における美旋律と轟音を束ねた空間の塗分けは見事。”アルバム全体に暗いテーマやサウンドが流れているにもかかわらず、『彼岸花』は根底において人生を祝福する作品です”と本人たちはコメント。圧迫感に支配されるよりも心身が不思議と包まれる感覚を持つ作品となっています。

Telepathy / Transmissions(2025)

2011年結成のUKのインスト・メタル系バンド。本作はPelagic Recordsと新たに契約しての4thアルバム。リリース・インフォメーションによると、Turek三兄弟の実家にあった色褪せた写真や古いラジオ放送をインスピレーションにして制作。過去作と明らかに違うのは、シンセサイザーの主張とオーディオ・サンプルの挿入。ポーランド建国の父とも謳われるユゼフ・ピウスツキによる100年以上前のラジオ放送を使用した上で、近作のpg.lostやLong Distance Callingを思わせるポストロック/メタルと電子音の融合を図りました。#4「A Silent Bridge」と#6「End Transmission」の2曲は約15分の旅路で、ポストメタルの荒涼よりも優雅な未来を映し出すサウンドスケープが目立つ。かつては”シネマティック・スラッジ”と自称していましたが、本作から”ヘヴィ・シネマティック・インストゥルメンタル”と改称したのも頷ける作品です。

またしてもバルト三国からのポストメタル・バンドです。ラトビアの首都リガを拠点にしているインスト・トリオのTesa。2005年から活動をスタートさせ、20年に及ぶキャリアを誇ります。本作は通算7作目となるフルアルバム。全4曲37分の収録で、1曲平均9分を超える(#1と#4が10分超えで、最短でも7分台)。タイトルも記号のように「Interval Ⅰ」「Interval Ⅱ」のように意味や説明を成そうとはしていません。音楽的には強靭なリズムセクションと煙たく重厚なギターリフを繰り返す中で、少しずつ発展を遂げていくもの。派手な展開はまるでなく、反復によって音を増幅し、精神を研ぎ澄ませていく。そしてノイズやエレクトロニックな装飾によって感覚のチューニングに歪をもたらそうとする。過去作に比べると展開とギミックに工夫を凝らしているものの、Tesaらしく繰り返しによって突き抜けていこうする姿勢は貫かれています。

threestepstotheocean / Del Fuoco (2020)

イタリア・ミラノのポストメタル系インスト・バンドの5thアルバム。Tokyo Jupiter Recordsから国内盤がリリースされており、2017年12月には同レーベル招聘のもとで初来日公演を実施しています(私も足を運びました)。本作は砂漠や遺跡などを舞台にした心象風景を巡る旅がテーマ。スラッジメタル/ポストメタルの重厚さは肝ではありますが、少しチープなシンセの音だったり、民族音楽のサンプリングだったりをアクセントにして奥行きのあるサウンドを展開。ただし雄弁なタイプのインストではなく、多くは語らない。聴き手にイメージする余白を与えながら楽曲を次々と上映していく。ゆえに不思議な音世界に浸れます。

➡ threestepstotheoceanの作品紹介はこちら

We Lost The Sea / The Quietest Place On Earth(2012)

オーストラリア・シドニーのバンドによる2ndアルバム。静寂から轟音へのセクション移行、スラッジメタル譲りの鈍さと重量感、強烈な咆哮がもたらすのはCult of Lunaからの影響が色濃いポストメタル(1stアルバムはCoLのMagnus Lindbergがプロデュース&録音担当)。本作ではそこにアンビエント・パートの増量、ピアノやグロッケンの追加、中盤において女性ヴォーカリストがゲスト参加。感情が湧き立つストーリーを長い時間をかけて描いており、16分30秒を数える#3「With Grace」のCaspianとISIS the Bandの衝突を思わせる展開、#4「Forgotten People」の荘厳な讃美歌がもたらす清冽さは前作を凌ぐもの。しかし、翌年にヴォーカリストのクリスが24歳の若さで自死。その悲劇を乗り越え、新ヴォーカルを入れることはせずにインスト・バンドとして再出発。現在ではオーストラリアの轟音系インストのトップランカーとして活躍しています。

Wren / Black Rain Falls(2025)

2012年頃から始動したUKロンドンの4人組。本作はChurch Road Recordsと契約しての3rdアルバム。音楽的には1stアルバム『Celestial』辺りまでの初期ISIS的なスラッジメタルの質感が強め。#1「Flowers of Earth」から鈍重なミニマリズムの中でGodfleshにも通ずる荒涼としたサウンドを打ちつけます。続く#2「Toil In The Undergrowth」では空間の余白を設けてAmenraを思わせる啓示的なムードをもたらしたかと思うと、Chat Pileに迫る攻撃特化の#3「Betrayal Of Self」で一気に急襲。短いインタールード#4「Cerebral Drift」を挟んでからの後半戦はポスト系に連なるテクスチャー重視の方向性へと移行しますが、冷徹で重苦しい雰囲気は貫かれます。全体を通しても肉体と精神に修練を課すような厳しさがある。黒い雨に打たれるとは、ひいてはスラッジを聴くとはそういうことだったのかと改めて思い知る作品。

Year of No Light / Ausserwelt (2010)

2001年にフランス・ボルドーで結成された6人組。本作以前はヴォーカリストがいたスラッジメタルでしたが、脱退によって完全インスト・スタイルへと移行したのがこの2ndアルバムから。以前のシューゲイザーを内包したスラッジ/ドゥームから飛躍し、アンビエント~ドローンメタルの領域まで侵食。1曲平均10分を数え、破壊的なヘヴィネスに覆いかぶさっていく耽美性は、NadjaやMONO辺りが紡ぐ風景に近い。全編から伝わってくる身を切るような凍てつく寒さと閉塞感がまた本作のキーとなっており、20分に及ぶ組曲形式の#1~#2「Perséphone」で差し迫る音の洪水は強力。ブラックメタルのような激しいブラストビートが飛び出す13分超の#4「Abbesse」も効いています。2012年にジャン・ルーシュ氏企画展のために書き下ろされた楽曲『Les Maîtres Fous』、2013年にサウンドトラック『Vampyr』等の作品も発表している。ペースはスローですが、20年を超えて今なお現役で活動中。

あとがき

2025年11月上旬、『ポストメタル・ガイドブック』が発売。”世界過激音楽”と題した特定ジャンルのガイドブック・シリーズを手掛けてきたパブリブ社による、通算27作目にあたります。改めてそんなに出しているのかと驚きますよね。

同書にて、著者の近藤さんから依頼をいただき、『ポストメタルを通して未知と出会う』というコラムを寄稿しています。実際に話を伺ったのがFoxingのライヴに行く直前だった3月20日の17時ぐらい。たまたまではあるんですけど、前日辺りにPelican『Flickering Resonance』国内盤ライナーノーツの依頼を受けていたので、重なるときは重なるものだなあと思いました。コラムを書いたのは5月のGW期間中が主。寝かして6月に入って少し手を入れたぐらいです。

近藤さんとは8月にDeafheavenを大阪へ見に行った際に初めて直接お会いしたのですが、執筆の苦労がたくさんあったことを聞いています。前著『ポストブラックメタル・ガイドブック』には大変お世話になっているので、コラムという形で恩返しができて良かったです。

『ポストメタル・ガイドブック』には243アーティスト563作品のレビューに加え、各種コラム、そして何よりもインタビューが10本掲載されています(詳しくはこちらの掲載内容をご確認ください)。Year of No LightやMorne、Kowloon Walled City、DVNE辺りの日本語インタビューは初めてじゃないですかね。そういった意味でも価値ある貴重な一冊です。

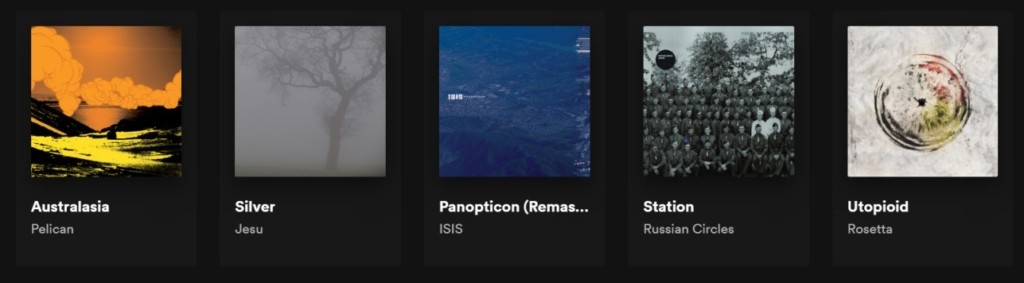

最後に本記事内で選出した作品から入門編を選ぶのであれば、以下の5作品です。

- ISIS / Panooticon

- Jesu / Silver

- Pelican / Australasia

- Russian Circles / Station

- Rosetta / Utopioid

取っつきやすさを重視してはいますが、ジャンル特有の高尚感みたいなのは拭えず。おそらく、この中で一番聴きやすいのはJesuです。4曲28分で曲自体は長いですが、一番ポップであるので。

インストの方が良いという方にはPelicanとRussian Circlesを推します。Rosettaの上記作はコンセプチュアルでありながらメロウな質感。ISIS『Panopticon』は基礎といえる作品です。

長々とお付き合いありがとうございました。本記事は今後もアップデートしていきます。枚数は増えていくので何度でも見ていただくと嬉しいです。

Post-Metal PLAYLIST

約8時間のポストメタル耐久戦。全60曲を選んでいます。ぜひともご活用いただき、浸ってください。