轟音ポストロック30選 11-20

The Evpatoria Report / Golevka(2005)

2002年にスイスで結成されたインストゥルメンタル5人組。主に2002年から2008年まで活動(2025年現在は活動再開しています)。バンド名は、ウクライナのクリミアにある都市・エフパトリアからとられている。

本作は1stアルバムでタイトルはアポロ群の小惑星、ゴレブカに由来します(参照:wikipedia)。こうした宇宙に関連したタイトルをつけているが、その理由はThe Silent Balletのインタビューにおいて”宇宙は私たちにとって大きな情熱ではありませんが、音楽を投影するのにいいイメージかもしれない“と語っている。

音楽的には00年代に隆盛を誇った轟音系ポストロックに位置するもの。静と動のクレッシェンド構造を軸に組み立てるもので、そこに専任メンバーを擁するストリングス、曲によってはスピーチや映画から拝借したと思われるサンプリングが絡む。そして全6曲約69分と前述したように1曲平均で10分を超えるのが特徴。

#2「Taijin Kyofusho」は、ローマ字通りに日本の対人恐怖症をタイトルに冠している。同曲は彼らが活動休止前のラストライヴでも最後を飾る曲だった。

オススメ曲:#2「Taijin Kyofusho」

➡ The Evpatoria Reportの作品紹介はこちら

65daysofstatic / The Fall of Math(2004)

2001年にイギリス・シェフィールドで結成された4人組インスト・バンドのデビュー作。

轟音ギター+ピアノ+ブレイクビーツという音楽性を初期から確立。そのさまは“モグワイ・ミーツ・エイフェックス・ツイン”と形容され、世界各地で人気を得るほど。ここ日本でも残響レコードから国内盤が発売。

エレクトロニカ寄りの柔らかなタッチから無機質かつ緊迫感のあるデジタルビートが組み込まれ、ギター/ベース/ドラムの迫力ある生音ががっぷり四つでぶつかりあう。

それでもプログラミングを操る頭でっかちさやクールさよりも、人間的な騒々しさと熱さがあるのが初期の65dosの特徴。

オススメ曲:#3「Retreat! Retreat!」

Maybeshewill / I Was Here For a Moment, Then I Was Gone(2011)

2005年にイングランド・レスターで結成された5人組インスト・バンドの3rdアルバム。

生楽器と電子音が融合したスタイルでデビュー当時は65daysofstaticと比較されていたものの、アルバム毎に変化。本作は前作よりヘヴィなギターの比重を減らし、エレクトロニクスやオーケストラを加えて音響的に拡張。

ピアノやストリングスを押し出してキメ細やかで彩り豊かなタッチに磨きをかけており、轟音系と呼べる爆発力も維持。

楽器陣の生み出すアンサンブルの美しさ、ダイナミズムとリリシズムの応酬。#3「Red Paper Lanterns」はバンドを語る上では欠かせない名曲のひとつ。

オススメ曲:#3「Red Paper Lanterns」

This Will Destroy You / Another Language (2014)

アメリカ・テキサス州のインスト4人組。1st~2ndは先輩のEITSに感化された静から動への移行をメインにした音像だったが、前3rdアルバムでは”ドゥームゲイズ”と自称した音響アプローチを取るようになる。

この4thではドゥームゲイズは薄めつつ、初期の作風が重なり合う。そして電子音の増量。特徴的なのはゆるやかな遷移とまどろむようなレイヤーで、気づけば意識が侵食されている。

幅広いレンジで骨抜きにする#1「New Topia」を皮切りに、#2「Dustism」でTWDYのモテ要素をフル活用したメランコリックなインストを展開。回帰と地続きの表現でエレガントなトーンとダイナミクスが連帯した佳作。

オススメ曲:#2「Dustism」

➡ This Will Destroy Youの作品紹介はこちら

Caspian / Tertia (2011)

アメリカ・マサチューセッツのインスト5人組。国内盤がリリースされた1stアルバムには”Brian Eno指揮のExplosions In The SkyとIsisによる交響曲”というウルトラ形容が躍った。

本作は2ndアルバムで、先人達が生み出したポストロック様式を用いながら順当なアップデート。神秘的な雰囲気をつくりあげるトレモロ・ギター、仄かな彩りを与える鍵盤やストリングスを駆使し、詩情と歓喜をもたらしてくれる。

何よりも轟音ポストロック好きが抗えないカタルシスが本作にはある。荘厳な前半を経て雷鳴のように轟く#3「Ghosts of the Garden City」、ポストロック界を代表する名曲として君臨する#10「Sycamore」を収録。

オススメ曲:#3「Ghosts of the Garden City」

Gifts From Enola / Gifts From Enola (2009)

2005年にアメリカ・ヴァージニアで大学の友人同士で結成。リリースから10年経ってリマスター発売された2ndの方が最高傑作と名高いが、今回はこの3rdアルバムを推したい。

インストが基調であるものの、マスロック~ハードコアのアプローチを増やし、曲によっては歌も入ってきて猛然と突き進む。

雰囲気ものに終始せず、自身が受けてきた影響元とこれまでの音楽性を結びつけながら、ポストロックというタグ付けへの抵抗と解答を提示。

荒々しく吹きすさぶ嵐のような音は圧巻で、勢いとエネルギーがあるインストを聴いてみたい方に薦めたい。次作は激情系ハードコア~スクリーモに開眼して完全に方向転換。最終的に2013年に解散した。

オススメ曲:#2「Dime and Stuture」

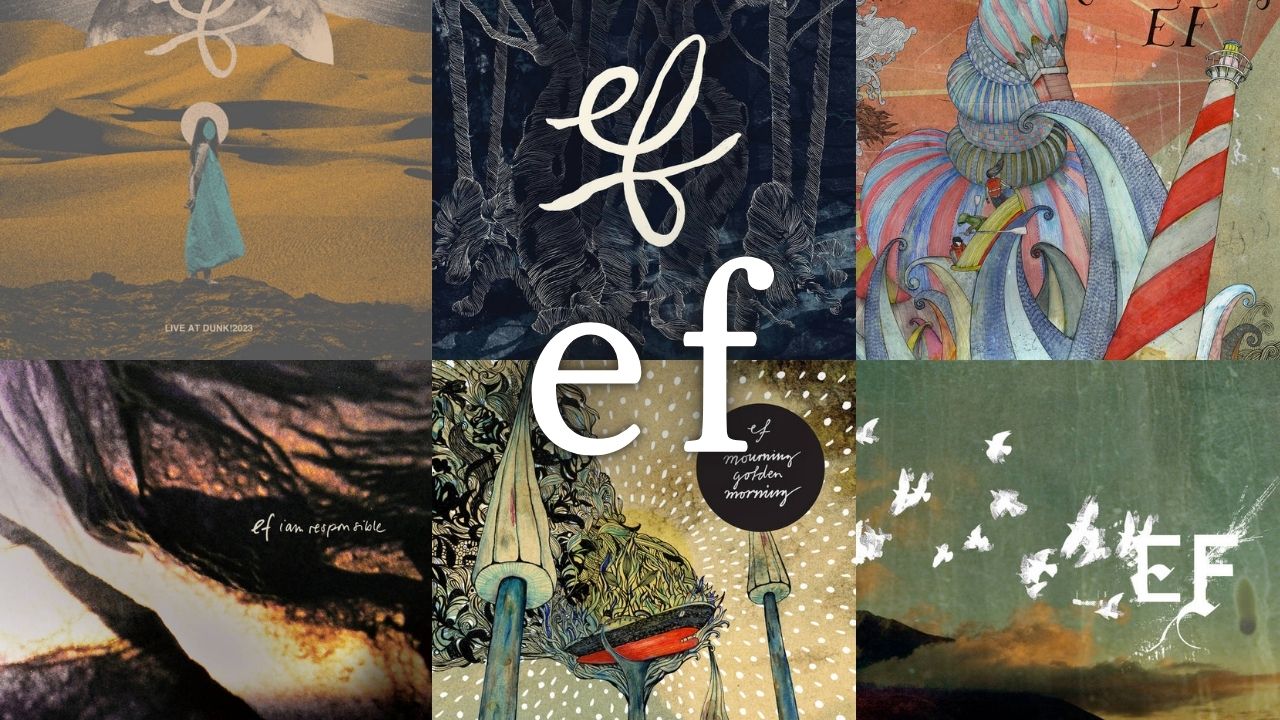

EF / Give me beauty... Or give me death! (2006)

2003年に結成され、スウェーデン・ヨーテボリを拠点に活動するポストロック5人組。本作は1stアルバムで、2025年にりアレンジされた20周年記念盤。

歌と多種楽器のハーモニーを堪能できること。それがefの肝となる部分だと思っています。基本的には轟音系ポストロックといわれる骨格の中で大胆なオーケストラ・アレンジが入り、インディーロックに通ずる歌ものとしての近寄りやすさが特徴です。

特に本作では#4「Hello Scotland」はバンドの代表曲として名高い。ホーンやストリングスに加え、グロッケン、ピアノ、それに男女ヴォーカルが仲睦まじげに手を取り合う。豪勢な音の盛り付け。そして強弱のクレッシェンドが完璧な調和を成しています。

オススメ曲:#4「Hello Scotland」

pg.lost / Yes I am(2007)

元Eskju Divineのメンバーを中心に結成されたスウェーデンの4人組。ベーシストは現在のCult of Lunaのメンバーである。本作は1st EPで全5曲約36分収録。

20代前半にレコーディングされた作品だが、現在でも主力ナンバーが揃う原点。そして、メランコリーに彩られたインスト・ポストロックの海源である。

Mogwai~EITSに続くポストロック王道作法に準ずるものだが、pg.lostはもっと叙情的なスタイル。

#1「Yes I Am」や#2「Kardusen」はこの手の音楽を聴く醍醐味を味わい、#5「The Kind Heart of Lanigon」では温かい春風のような心地よい時間に浸れる。原点にして美点の詰まったEP。

オススメ曲:#2「Kardusen」

The End of the Ocean / Pacific•Atlantic(2011)

アメリカ・オハイオ州の男性3人・女性2人から成るインスト・バンドの1stアルバム。8曲入りでタイトルが示すように前半4曲が”Pacific”、後半4曲が”Atlantic”の位置づけ。

内容はインスト・ポストロックの良心といえるもので、重層的で美しい音のヴェールが包み込む。穏やかな感情の起伏をそのまま綴ったような手触り、儚く淡いシンセや打ち込みのビート、少しずつ燃え上がっていくように力強さと音圧を増していく展開。

それらはこのバンド特有の煌びやかさと慎ましさを感じさせる。締めくくりの11分を超える#8「we always think there is going to be more time」は珠玉という言葉を添えたい名曲。

ちなみに#3「Worth Everything Ever Wished For」のSpotify再生回数は2100万回を超えていて驚く。

オススメ曲:#8「we always think there is going to be more time」

➡ The End of the Oceanの作品紹介はこちら

甜梅號(Sugar Plum Ferry) / Islands on the Ocean of the Mind(2010)

1998年から2015年まで活動した台湾のインスト4人組による3rdアルバム。ピアノやストリングスの大らかな響きも用いながら、膨れ上がっていく音圧は豪快に景色を塗り替えていく。

美しいメロディと分厚いギターサウンドが魅せる静と動のコントラストの鮮やかさ。それに伴ったダイナミズムはさすがに10年以上にもわたって、磨き上げてきただけあって貫禄すら感じさせる。

優美で力強い#6「The Tolling Bell」を2011年のフジロック・ジプシーアヴァロンで体感した時は、とても感動したのを覚えている。

オススメ曲:#6「The Tolling Bell」

➡ 甜梅號(Sugar Plum Ferry)の作品紹介はこちら