- 前のページへ

- ポストメタル・ディスクガイド6

- Jesu / Jesu(2004)

- Jesu / Silver(2006)

- Jesu / Conqueror(2007)

- juki / 2nd Demo(2009)

- Julie Christmas / Ridiculous And Full Of Blood(2024)

- Junius / Reports from the Threshold of Death(2011)

- Junius / Eternal Rituals for the Accretion of Light(2017)

- King Woman / Created In The Image Of Suffering(2017)

- KYOTY / Undiscovered Country Of Old Death~(2012)

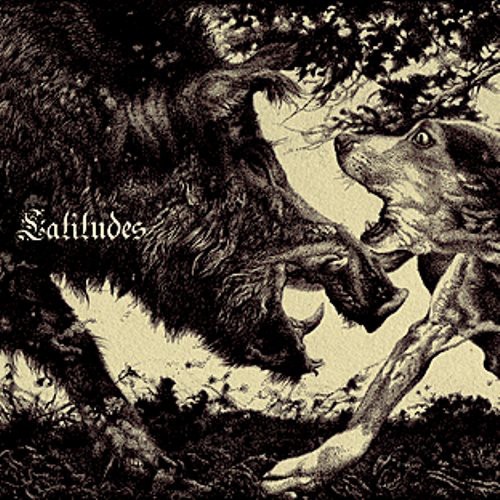

- Latitudes / Agonist(2009)

- 次のページへ

ポストメタル・ディスクガイド6

Jesu / Jesu(2004)

多くのプロジェクトで才能を発揮していたJustin K Broadrick。メイン・バンドであったGodfleshが2002年に終焉後、03年から始動したメイン・プロジェクトのひとつがJesuである。

本作は1st EPに続きリリースされた1stアルバム。前身バンド引き継がれた終末を見るようなヘヴィリフとリズムが築き上げる音の基盤。そこに揺らめく光彩のようなシンセサイザーの音色、ジャスティンの歌声がハーモニーを生む。

このメロウさと温かさは、彼自身が新たにJesuとして求めたもの。Godfleshと共有している部分はあれど、暗黒を抜けた先にたどり着いた神秘の音が響き渡る。代表曲#2「Friends Are Evil」収録。

Jesu / Silver(2006)

2nd EP。ターニングポイントとなった作品であり、Godfleshの延長にあった1stアルバムと比べると、狂気の入り混じった異様なヘヴィネスはかなり削ぎ落とされている。

代わりにMy Bloody Valentineに代表されるシューゲイザーの要素を持っていたヘヴィロックと調和。メロディラインや歌も洗練されていき、轟音の中にゆらぎがあり、まどろみと恍惚感をもたらすような変化を遂げた。

美しいメロディと轟音ギターの反復と紡ぎ出す白銀のパノラマ#1「Silver」は、新しいJesuの船出であることを証明した重要曲。

Jesu / Conqueror(2007)

前EP『Silver』を見事に昇華させた2ndフルアルバム。ヘヴィロックとシューゲイザーの融合が推し進められ、遅く重く美しい白銀のサウンドスケープは、さらにメロウな方向へと突き進んだ。

ずーんと持続するような重み。そこにおぼろげな輪郭の歌、柔らかいメロディが乗っていく。ヘヴィネスは決して圧殺の手段としては使わずに救済の一手であり、電子音を増加させながらサウンドのふくよかさを得た。

「まるで絶望の中にポッカリ空いた穴のような幸福感を表す事のできた初めてのアルバムだと思っている。けれど同時に、またどこかで絶望しているんだ。」 とJustin K Broadrickは国内盤ライナーノーツで語っている。

juki / 2nd Demo(2009)

かつて日本にも明確にポストメタルだといえるバンドがいた。それがこのjuki。バンド名は、”ユキ”という彼女にフラレタ友人がその名前を忘れないように嫌がらせでつけられた。

東京を拠点に00年代後半~10年代前半まで活動。本作はデモ音源として発表された2曲約25分という内容だが、大推薦したい作品である。

基本的には全編英詩を咆哮し(叙情派ハードコアからの影響も感じさせる)、ミドル~スロウテンポでスラッジメタルの大海を重たく突き進む。潤いのあるアルペジオやポストロック風の浮遊感が絡むところもポイント。

Mouth of the Architect辺りのポストメタル~スラッジを思わせる重厚な前半から8分過ぎにEITS辺りの飛翔神話につながる#2「the story between the 12th & 13th stair」は、彼等のクオリティを物語る楽曲である。

Julie Christmas / Ridiculous And Full Of Blood(2024)

先述しているBattle of MiceやMade Out Babiesのヴォーカリスト、またCult of Lunaとコラボ作を発表するなどしたソロ・ヴォーカリストの2ndアルバム。

フルアルバムは14年ぶり。余白と遊び心があった前作に比べると、本作はずいぶんポストメタル的だと思ったのが第一印象。それこそ14年前はMade Out of Babieが健在だったからそういった音楽と離れた表現になったのは理解できる。

本作ではヨハネス・パーションによる重低音援護体制がスラッジィな轟きの大きな支えになっているが、ジュリー・クリスマスも快心の怒声や痛々しい悲鳴を撒き散らしており、鼓膜に圧と刺すの両方を味合わせてくる。ゆえにわたしたちに刻まれたMarinerの遺伝子がざわつきだすもの。

Junius / Reports from the Threshold of Death(2011)

ボストンのオルタナティヴ・バンドによる2ndアルバム。全10曲から成る本作は“死後の魂の旅”をメインテーマに製作された。

Hydra Headレーベルの重みをもつサウンドの上を優雅な歌が泳いでおり、Jesuをもっとオルタナティヴな歌ものとして昇華したら彼等のような音楽性になるだろうと感じた。

轟音ギターに堂々と侵入してくる鮮やかなシンセやスペーシーな音響の使い方も堂に入っている。

彼等の音楽性はローリングストーン誌においては、”NeurosisとThe Smiths のハイブリッド、美とブルータリティの完璧な融合“と評された。

Junius / Eternal Rituals for the Accretion of Light(2017)

3rdアルバム。1stアルバムから続いた三部作の完結編。本作は魂が輪廻転生し、輪廻から脱却しようとする過程を描く。

ハンガリーの彫刻家/ヨガ実践者であるエリザベス・ハイチの半自伝的著作『イニシエーション』を基にしてストーリーを形成。前作と比較するとメタル的なエッジの増強、暗く陰鬱な雰囲気が強まる。

ヴォーカルはミドルよりもさらに低い音域で渋く歌う頻度が増加。重と美と知のトライアングルを高めつつ、後半の楽曲では電子音の使い方やシューゲイズ要素の増量などの挑戦もあり。

バンド特有のスタイルを追求した結果、しっかりと前進を果たした作品。

King Woman / Created In The Image Of Suffering(2017)

イラン系のアメリカ人女性シンガー・Kris Esfandiarが率いるポスト・ドゥーム4人組による1stアルバム。タイトルは訳すと”苦しみのイメージで創られたもの”。

ドゥームメタル由来の空間を抑圧する重々しいグルーヴを軸にして、シューゲイザーやゴスという要素が交錯。首謀者であるKristina Esfandiariは、自らの声にエフェクトをかけて囁くような歌を基調とし、聖性の包容力と悪魔の怨念を放っている。

輪郭のくっきり/はっきりしない音像とは真逆に、歌詞は彼女を苦しめた宗教的抑圧について糾弾。ドゥームメタルをアトモスフィア化させた儀式的/祈祷の音楽として鳴り響いている。

KYOTY / Undiscovered Country Of Old Death~(2012)

USニューハンプシャー州発のインストゥルメンタル・トリオによる初作。地響きを巻き起こすヘヴィネス、オリエンタルで艶やかなメロディの波、ドラマ性に長けた展開力。

”Next Pelican”とも評された実力を大いに示すデビュー作。Mouth Of The ArchitectからGifts From Enolaまでが横切るダイナミックな音像は強烈なインパクト。

時に繊細に時に凶暴に吹き荒れるサウンドは、激情ハードコアへの憧憬も重なって壮大である。

Latitudes / Agonist(2009)

英国のポストメタル5人組による1stアルバム。NeurosisやCult of Luna、envy等に影響を受けたと公言していますが、Red Sparowesに近しさを覚える繊細な美しさと終末を見るような絶望が衝突する。

妖気を帯びたヘヴィネスと耽美性が植えつけてくる畏怖の念。Neurosisから受け継いだと思しき儀式的なニュアンス、やたらと虚無感を覚えるファルセットのヴォーカル等で独自の仄暗さを表現している。

2019年には4thアルバム『Part Island』を発表しており、活動は続く。